↓人気ブログランキングはこちら↓

こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

主な投資先、米国株の投資実績をブログで公開しています。

米国株のなかでも特に、大型の増配&相対的高配当株を好んで投資をしBuy&Hold。

長期保有で定期的な配当(インカムゲイン)を獲得し、その配当を再投資することで複利で資産を育てています。

それによりさらに大きな金額の配当を獲得するという配当雪だるま作戦!を実行中です。

ただし、単に高配当な株はリスクを多分にはらむため、長期的に成長が見込める銘柄も含みながら、株価の値上がり含むトータルリターンを最大化すべくポートフォリオを組んでいます。

税制優遇メリットを享受できる制度枠をしっかり活用する。

安定した業績の大型増配株と相対的高配当株を織り交ぜて、継続的にインカムゲインを得ることを目的としたポートフォリオを育てる。

配当に拘らず長期的に保有したいと思える成長株を保有し、配当目的投資による株価低成長リスクを補完する。

本記事では上記2つ目の運用状況を中心にまとめていきますが、そのゴール設定は、

定期支出以上の配当収入獲得。月15万円,年間180万円が目安

定期的な支出を超えるキャッシュフローを獲得するということは、実質的に給与収入には依存していない状態になるということ。

仕事を辞めることを目的にはしていませんが、経済的自立(Financial Independence)を達成していると今後の選択肢が大きく広がるはずです。

なお、保有している株式、ETF、投信の種類は以下保有しています。

▼今月の人気記事

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はtwitterで!

画面デザインがわかりやすく、楽天ポイント投資など、資産運用はじめての方が馴染みやすい工夫やサービスが充実しています。ということで、投資開始当初より楽天証券を利用中です。

1週間の相場概況振り返り

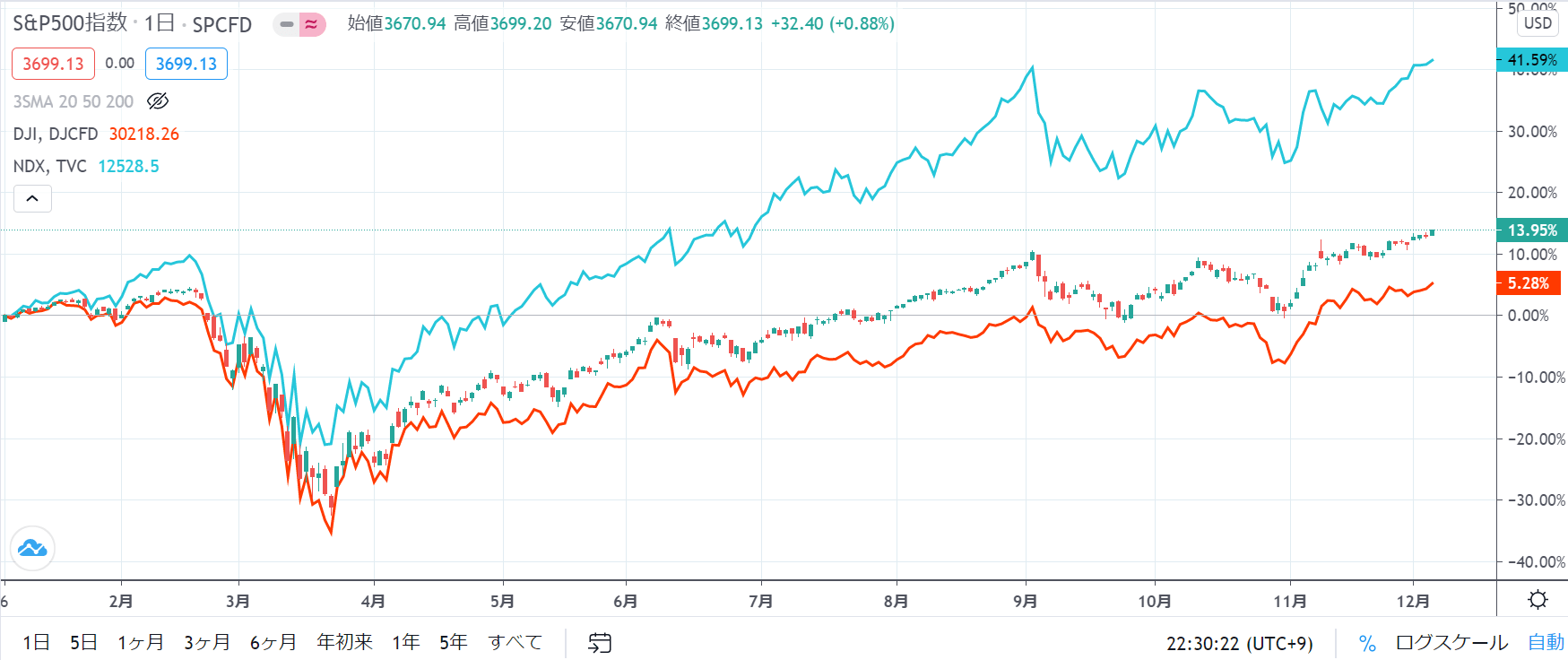

11/30~12/4の米国市場では、ダウ、ナスダック、S&P500指数それぞれが史上最高値を更新する展開となりました。

12/4に発表された米国の11月雇用統計では、非農業者部門雇用者数が大幅鈍化し低調な結果となったものの、それが難航している追加経済対策早期成立の後押しになるとの期待も高まり、3指数ともに上昇しました。

おはです

◯🇺🇸株価指数前日比

☑︎ダウ→+0.83%YH🎉

☑︎SP500→+0.88%

☑︎ナス→+0.7%YH🎉🇺🇸11月雇用統計大幅鈍化❷により、協議停滞中の追加経済対策への期待を高めた形か

🇺🇸長期債利回上昇,10年債一時3月来水準❸

その影響かセクタ別では公益のみ下落❹

1週間おつ‼️皆お金増えたのでは😊 pic.twitter.com/z0voxc6pyF

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) December 4, 2020

参考▶米雇用統計が急減速:識者はこう見る/ロイター

英国ではすでにファイザー社【PFE】開発の新型コロナワクチンを承認済みで、米国でもFDA(米食品医薬品局)が12/10の諮問委員会で協議される見込みです。もし緊急使用許可が下りた場合、24時間以内に支給が開始されると見られています。

参考▶米FDA長官、12月半ばのワクチン承認は可能/ロイター

ワクチンに関して米FRBのパウエル議長は、中期的な見通しにはプラスだが経済への効果は不透明で、3-6か月間の経済は新型コロナウィルスの猛威で経済がリスクに直面する恐れもあるとし警戒態勢は緩めていないようです。

参考▶パウエルFRB議長、経済はなお不確実な状態-ワクチン進展でも/bloomberg

ワクチン接種が拡大し一定の効果が認められれば、来年春頃には景気見通しが改善していく期待感はあるものの、まだ、不透明な現状にあるなかで、FRBが追加緩和の可能性も考慮されていることは相場の支援材料になるかもしれませんね。

さて、あっという間に2020年もあと1か月ちょっと。

こんな2020年、誰が予測できたでしょうか。。

今後も日替わりでポジティブ、ネガティブなニュースをせわしく見続けることになるかもしれませんが、近視眼的な行動を取ることのないよう、腰を据えて続けられる自分にあった投資スタイルを確立させておきたいところです。

投資量は多すぎないか、投資先は長期的な視点で選択できているか、特に前者は自分で完全にコントロール可能なことなので、常に意識しておくべきですよね。

米国株価指数の週間騰落は、

- ダウ平均1.03%高

- S&P5001.67%高

- ナスダック2.12%高

月間では、

- ダウ平均9.79%高

- S&P5009.95%高

- ナスダック11.14%高

年初来では、

- ダウ平均5.28%高

- S&P50013.95%高

- ナスダック41.59%高

▼S&P500指数 年初来チャート

連日の最高値更新で、少し高揚感の一層の高まりを感じます。過度にポジションを取りすぎることには注意したいですね。

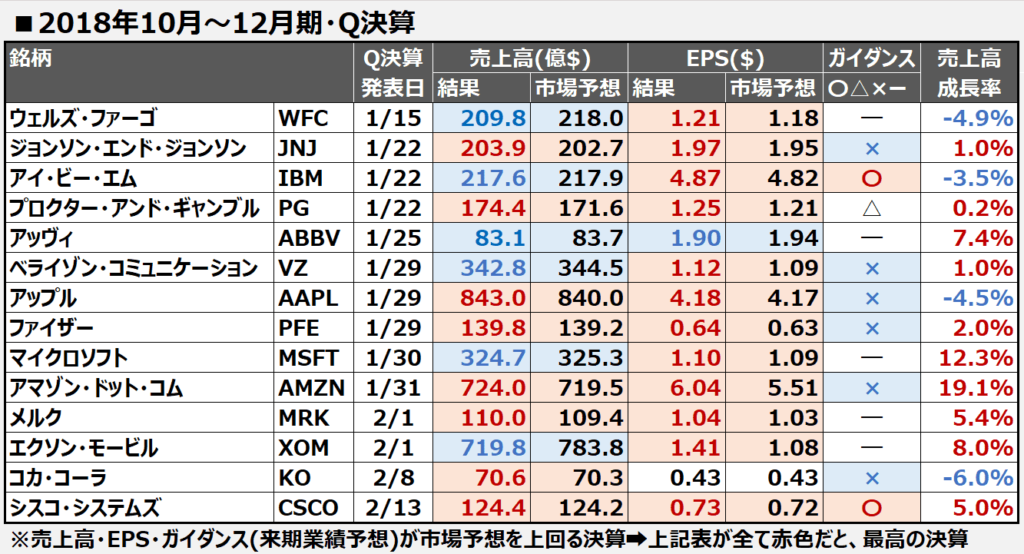

直近の米国株決算状況

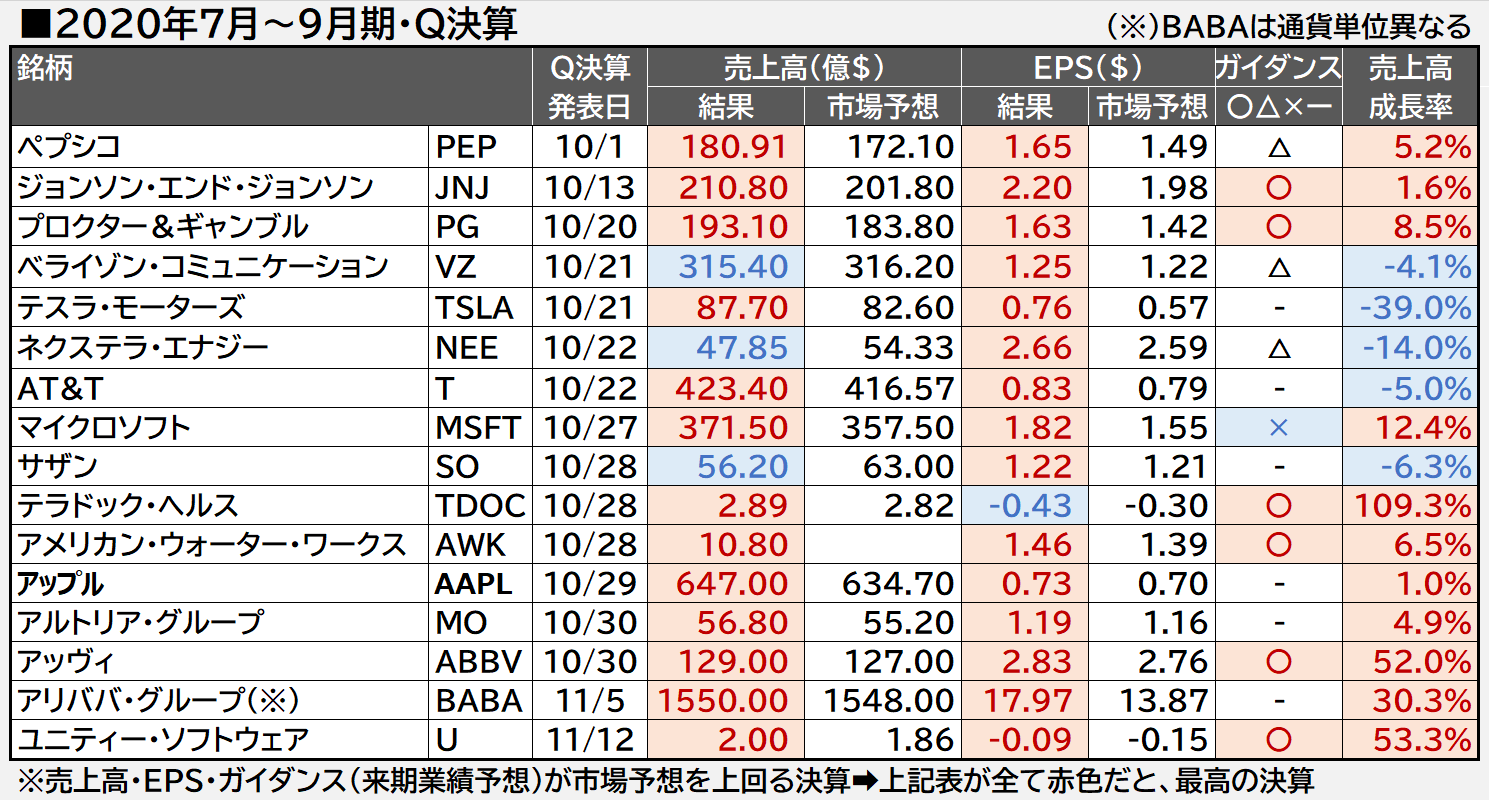

さて、この章では保有米国株の決算を一覧化しています。

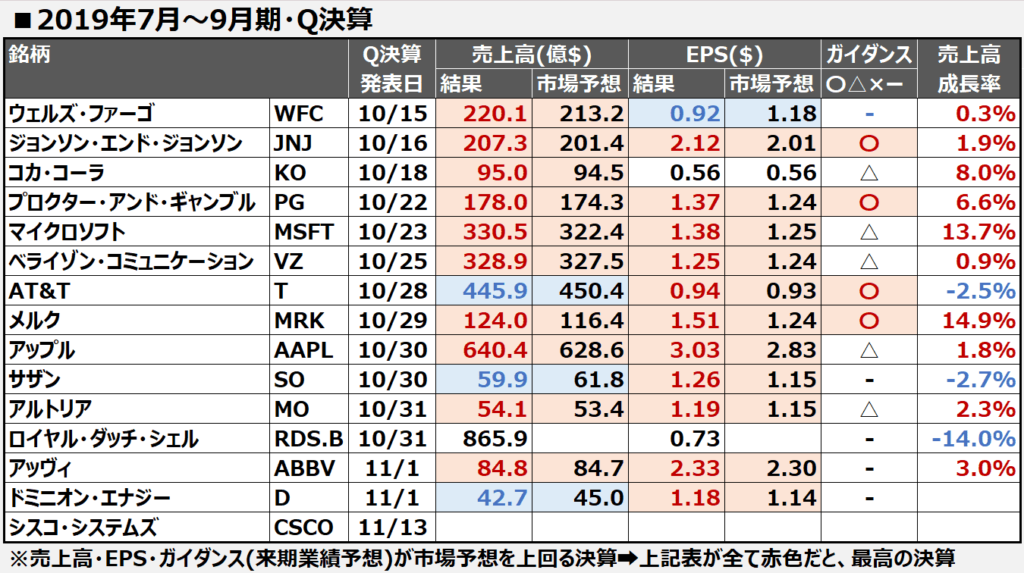

次回2020年7月~9月期決算は、ロックダウンによる企業業績悪化の反映が懸念されましたが、概ね良好な決算が並びました。

業績がこれまでと比べて相対的によかったわけではなく、市場の事前予想が悪かったため、”思っていたよりも”よかったというサプライズで株価も好感しています。

しかし、コロナ禍により足元の経済状況が不安定ななか、次期ガイダンス発表を見合わせる企業も未だ多く、見通しは手放しで明るくはありません。

以下の一覧表はエクセルで管理しており、読者の方からリクエストをいただき、こちらの記事でひな形をダウンロードできるようにしています。

▼2020年7月~9月期決算

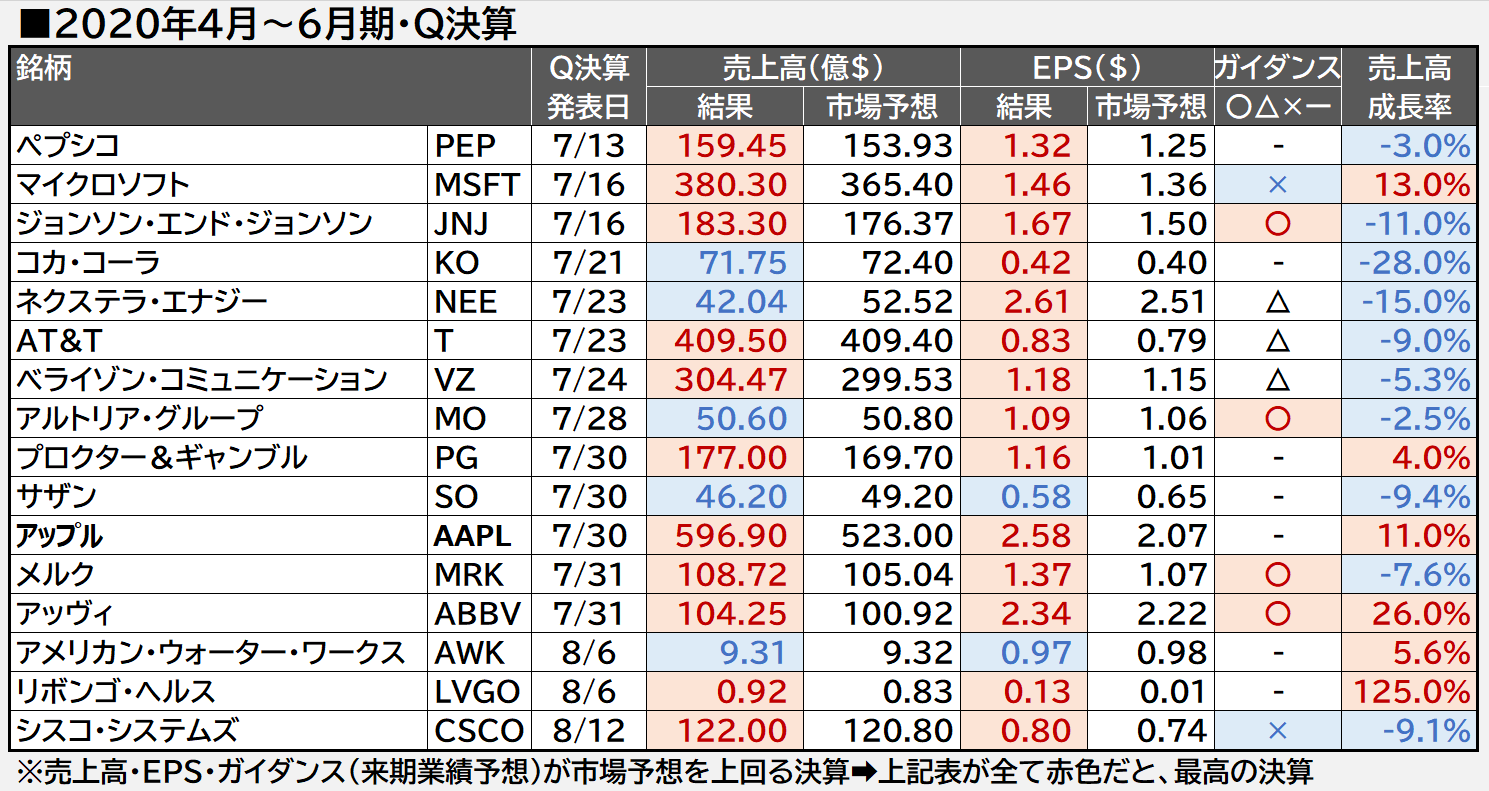

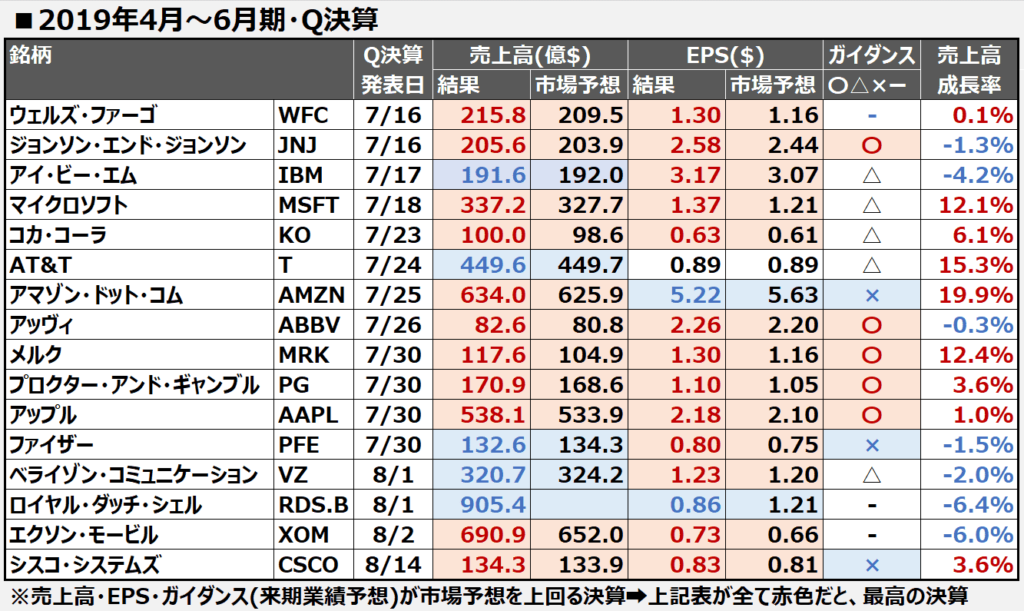

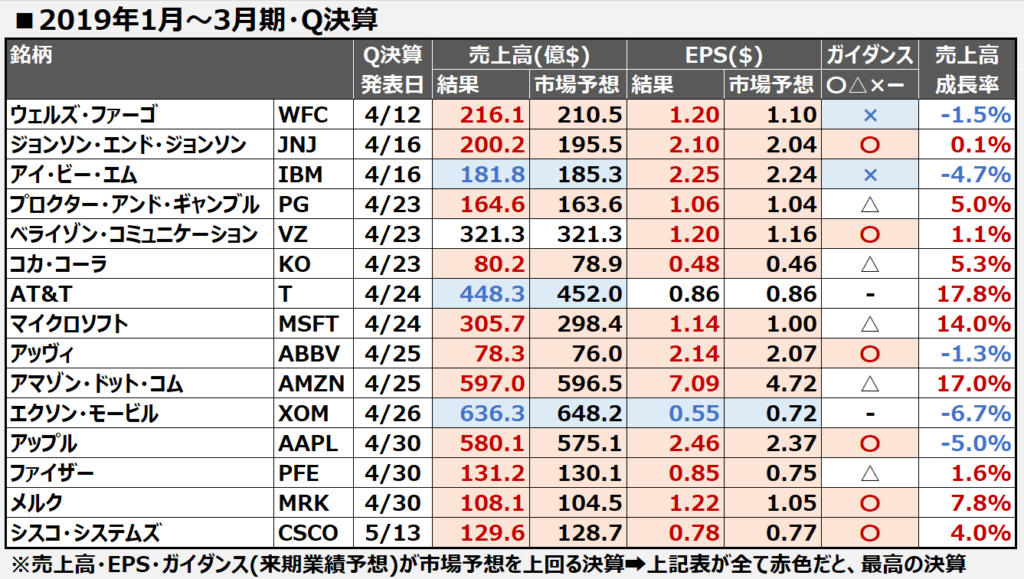

ちなみに過去分の一部はこちら。

▼2020年4月~6月期決算

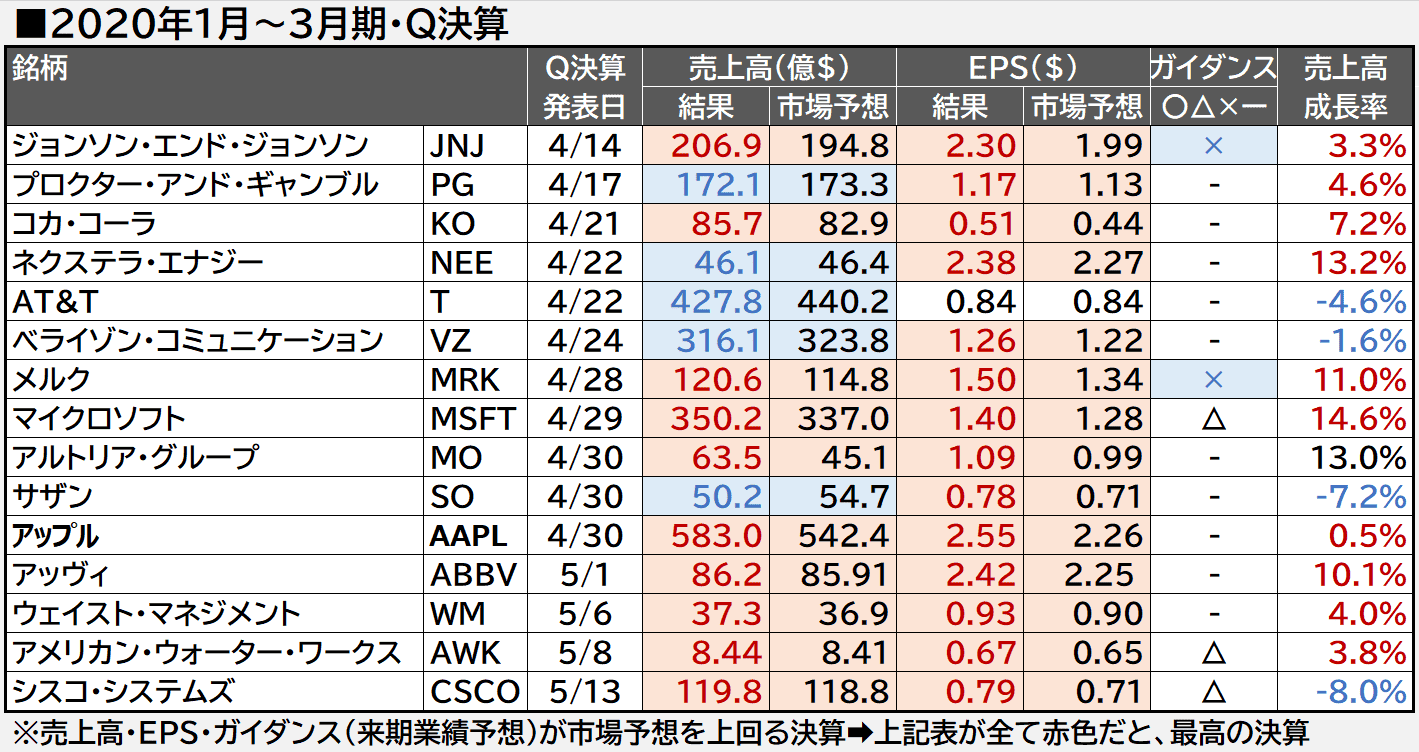

▼2020年1月~3月期決算

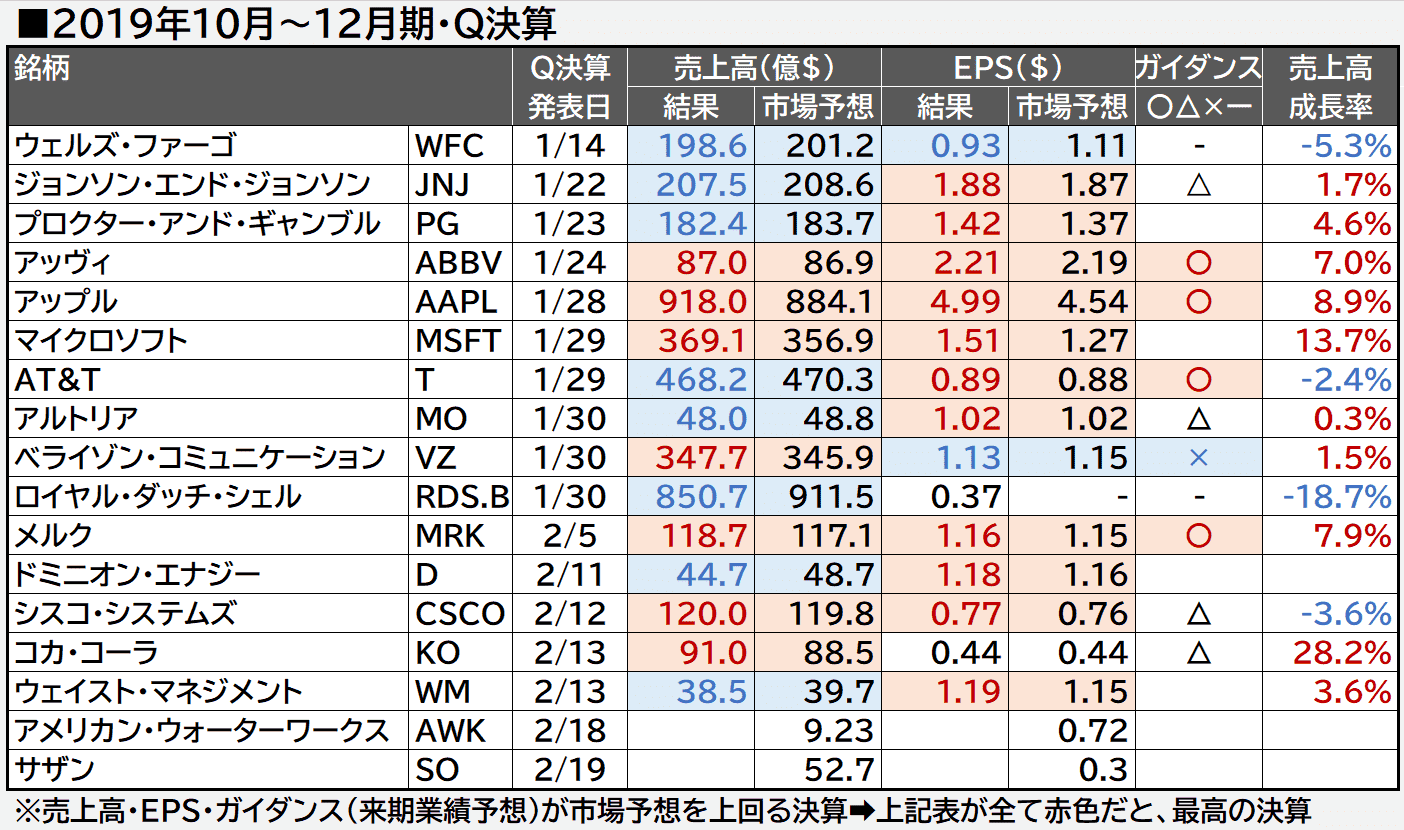

▼2019年10月~12月期決算

こうやって時系列で眺めると業績の推移を線で直感的に把握できるため、おすすめです。

▼米企業決算の確認方法は難しくない!

▼企業概況を掴むなら米国会社四季報がぴったり

米国株関連記事

▼11月の米国株関連人気記事

保有株式ポートフォリオ

米国株へは楽天証券の他にOne Tap Buyでも投資中でしたが、楽天証券の最低手数料無料化に伴い、One Tap Buy分は全て売却し楽天証券へ集約しています。また、ETFはSBI証券で定期的に買付をしています。

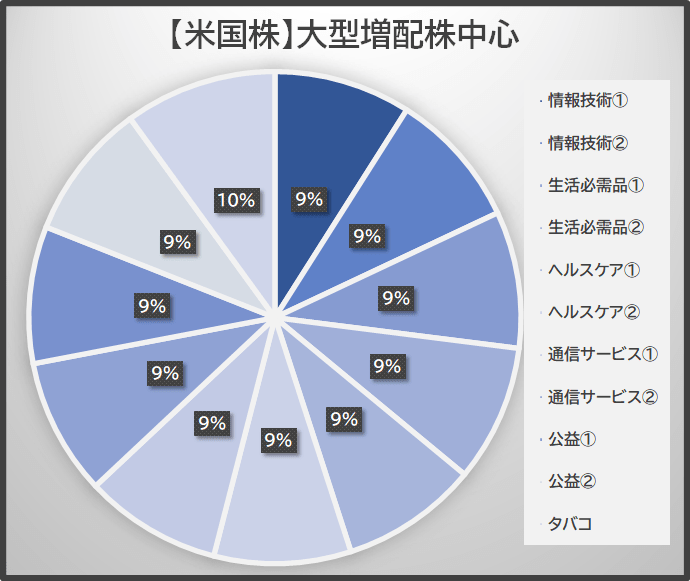

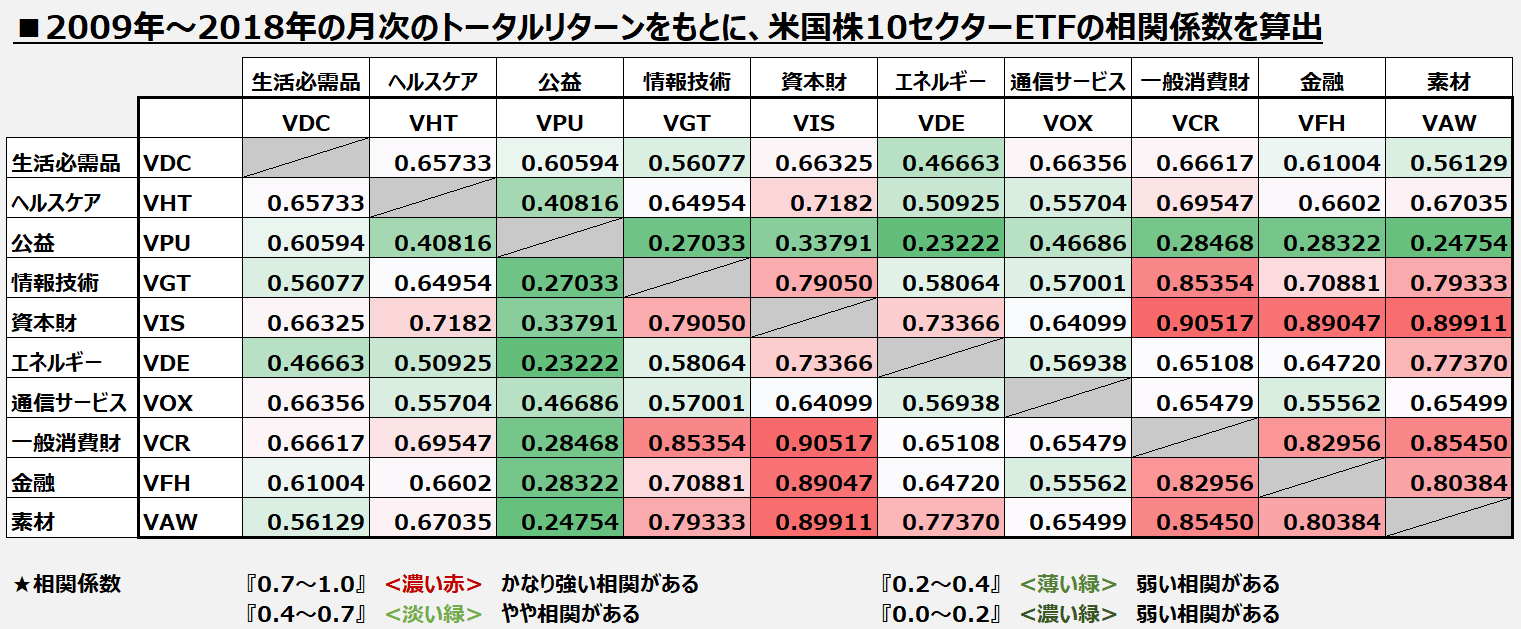

個別株は以下のセクター分散を意識して複数銘柄を組み合わせて保有しています。

基本的な考え方、意図は、

- 保有セクターを分散させること

- 1銘柄で10%を超える保有割合は避けること

- 銘柄は増やしすぎず10銘柄前後とすること(管理しきれないため)

本来リスク分散には異なる資産の組み合わせ(株式と債券など)が有効で、同資産では効果が薄いです。

とはいえなるべく同じ株式において少しでもリスク分散させるため、上記をルールとしています。

保有銘柄をセクター毎では、

- 情報技術銘柄 18%

- 生活必需品銘柄 18%

- ヘルスケア銘柄 18%

- 通信サービス銘柄 18%

- 公益銘柄 18%

- タバコ銘柄 10%

という分散を目安にしています。

【参考】セクター毎にはこのように相関の傾向が見られます

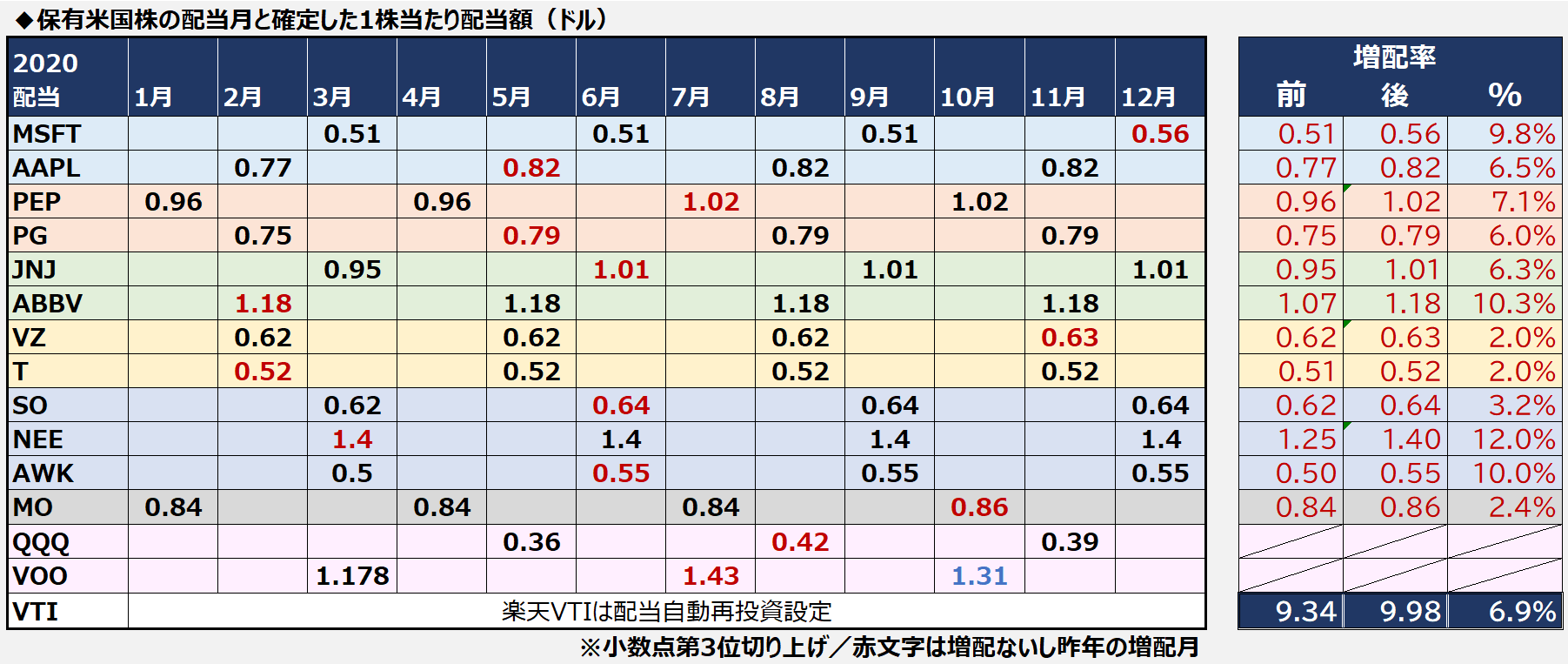

上記ポートフォリオに基づく”保有銘柄別配当月予定と1株あたり配当額はこちらです。

今後も配当額が発表される度に一覧表を更新していきます。

それでは現時点の保有銘柄ポートフォリオをみていきます。

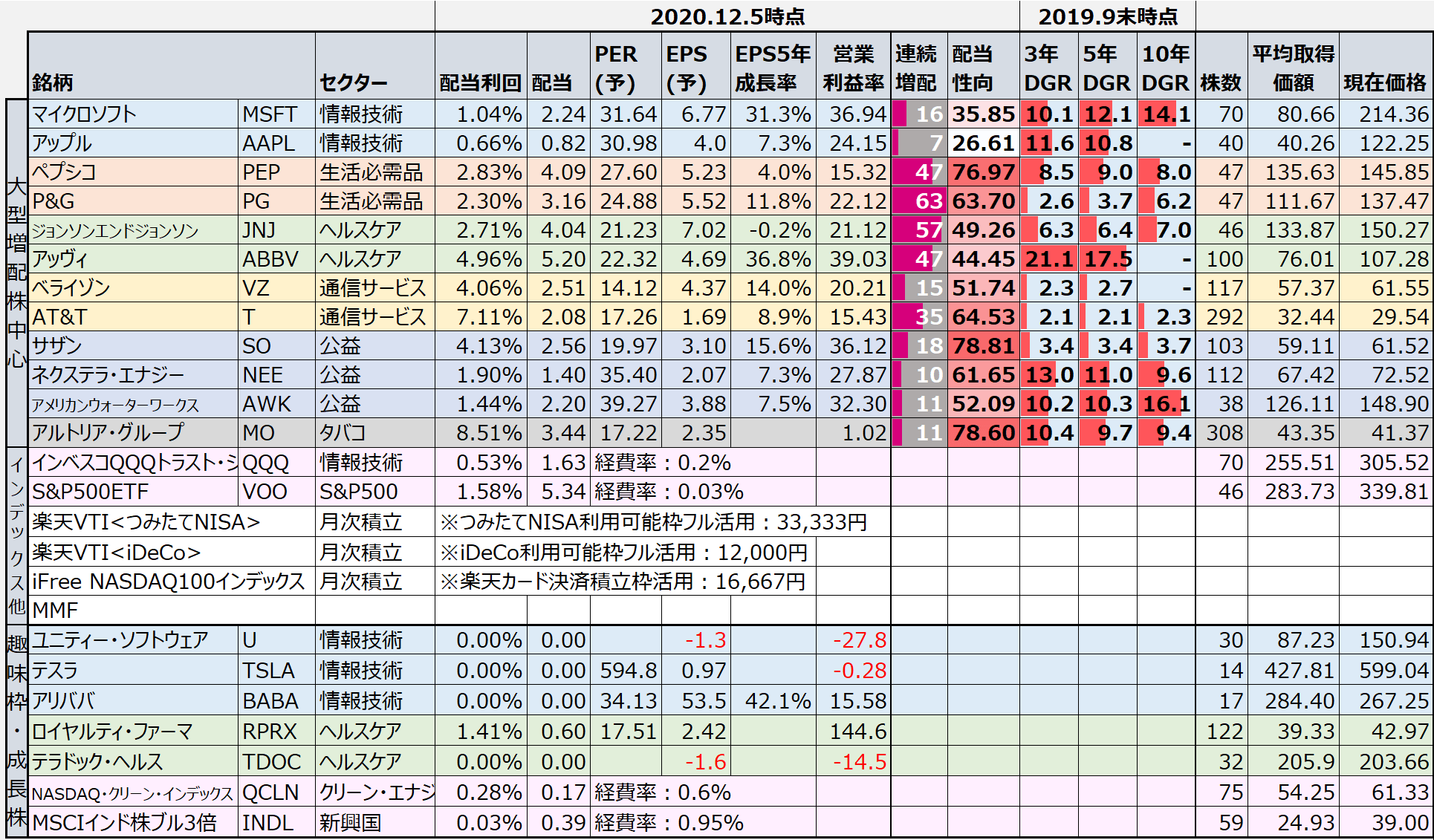

米国増配&高配当株中心ポートフォリオ

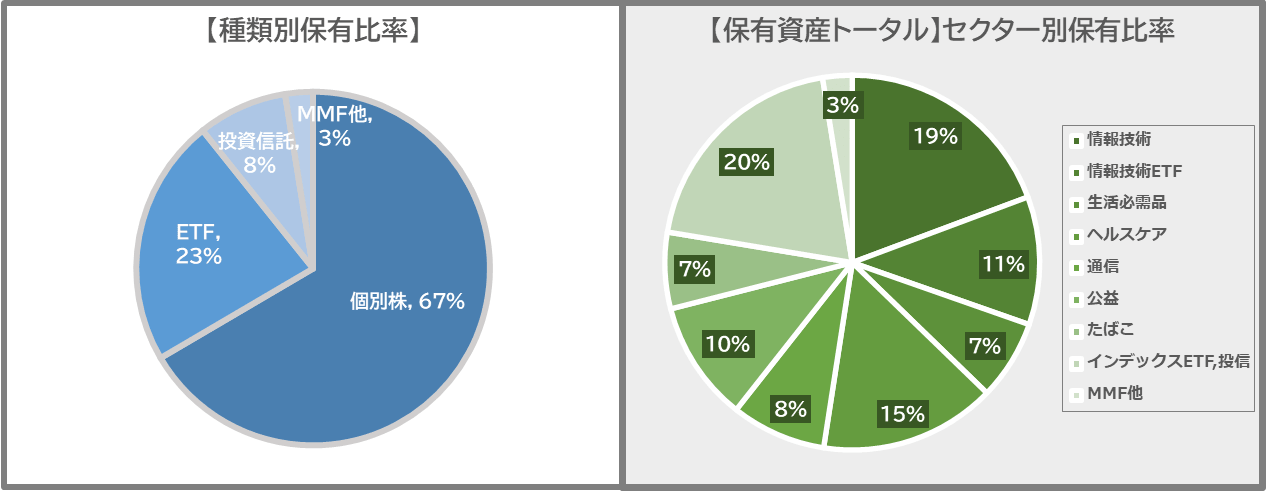

まず、リスク資産の保有割合はこちら。

個別株はスパッと売らなければならない局面になるリスクを考えると、1銘柄200万以内が個人的目安って感じ🙄

15銘柄以内で考えて

合計3,000万円が個別株保有割合限度目安配当利回り4.5%だと税引後約108万円

もっと持てそうな心の余裕広がれば割合増やすか、増やさずそれ以上はETFか投信積立かなぁ💰 pic.twitter.com/aHp83uAr4Z

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) May 24, 2020

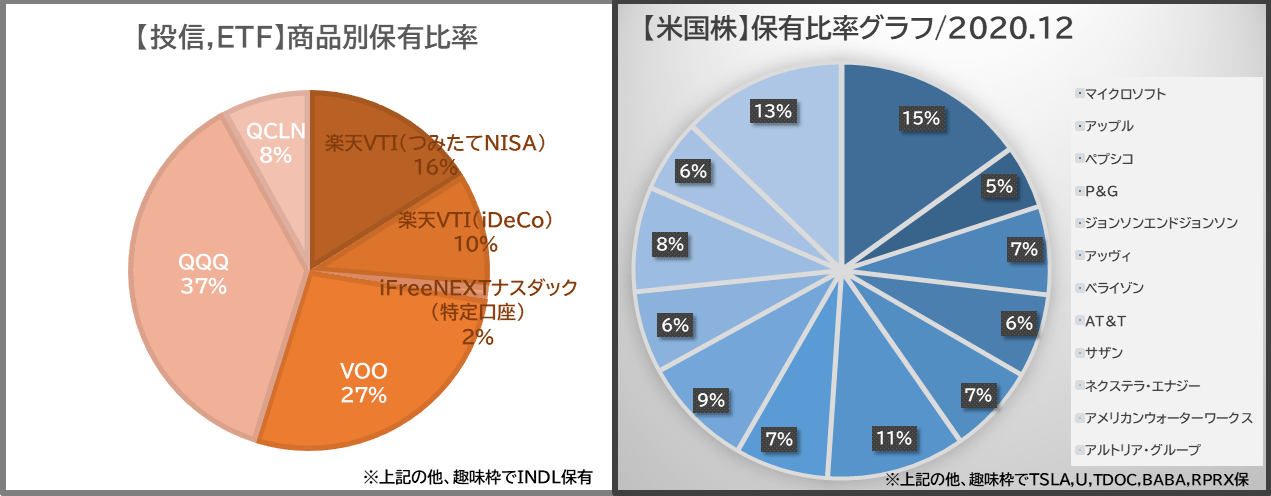

続いて上記のうち、投資信託とETFの保有比率、個別株の保有銘柄一覧はこちら。

- 米国株,ETF全体の評価額20,153,875円(前週比+633,279円)

- 個別株PF”実質”配当利回り4.59%

ポートフォリオに多少バラつきはありますが、投資資金の性格は余裕資金であり且つまだ自分の目標値と比較して少額であるため、過度な均等化や売却は考えていません。

通常のリバランス(=値上がりしたものを売って、値下がりしたものを買う)ではなく、ひたすら入金によるポートフォリオの補正を図っていきます。

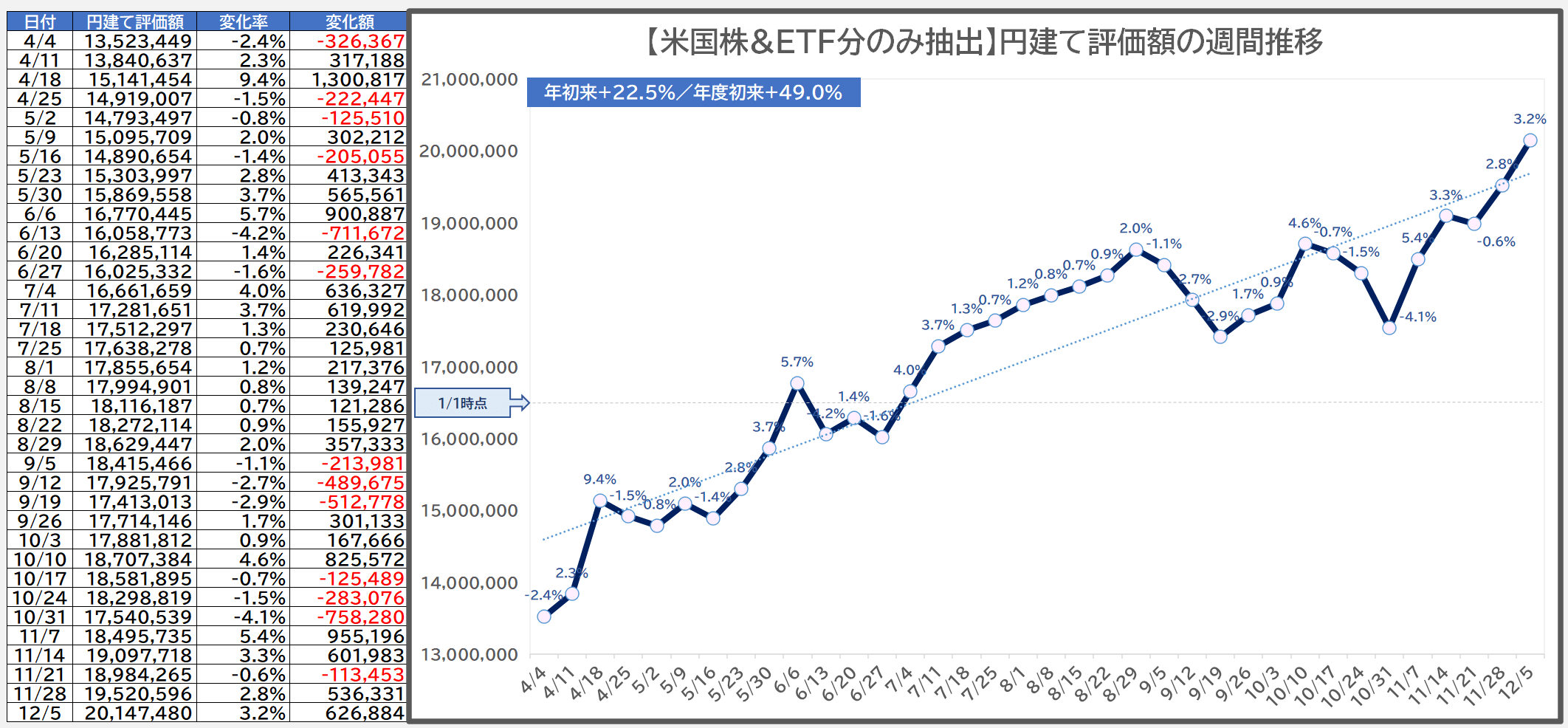

さいごに、年度初来の週間評価額推移はこちらです。

▼保有個別株銘柄の管理にはGoogleスプレッドシートが便利

※各数値は12/5時点のものです。

高配当にこだわりはなく、ポートフォリオ全体で約4%の配当利回りを目安とし、増配株、グロース株も含めて長期保有したい銘柄を選定し株数を積み上げていきます。

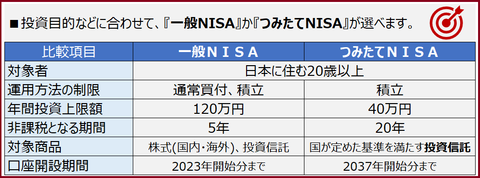

つみたてNISAとiDeCo|楽天VTI

2018年まではNISAを利用していましたが、2019年1月からはつみたてNISAに切り替えています。

▼NISAとつみたてNISAの違い

▼2020年度税制改正大綱にて新・NISAの概要が明示されています。

現在、つみたてNISAは年間利用限度額の40万円分を満額利用中。

楽天証券で月払いの楽天カード引落を利用。

なぜなら、ポイントが付与されるためです。そしてそのポイントは再投資が可能!

そしてその獲得した楽天ポイントは使い方が幅広いのが魅力です。

楽天カードでの投信積立月5万円では、

ポイント払いをしないことにする💰ポイント分加算して買うのではなくて、

ポイント分値引されて買うために、

残金が他の残高と混ざって得してる感が

薄くなるので。ポイントは楽天モバイル払いにあてがいます😊

左今月、右先月 pic.twitter.com/mTmXa0izBr

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) January 14, 2020

▼2020年12月5日時点評価額

| 種類 | 商品 | 評価額 | 評価損益 |

|---|---|---|---|

| つみたてNISA | 楽天VTI | 964,101円 | +20.51% |

| iDeCo | 617,521円 | +12.7% | |

| 特定口座 | iFreeNEXTナスダック100インデックス | 76,404円 | +5.38% |

つみたてNISAは毎月33,333円、iDeCoは毎月12,000円、楽天カードによる積立で50,000円までポイントが付与(iDeCoは非対象)されるため、50,000円ー33,333円=16,667円を特定口座で積立をしています。

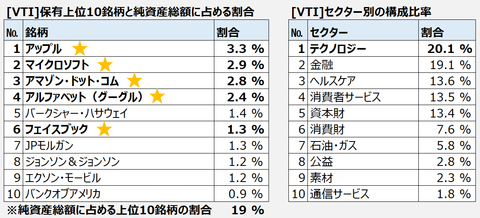

ちなみに、楽天VTIとは通称名。正式名称はこちら。

楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))

この株を購入することによって、米国市場全体に投資している効果が得られる人気のETFです。

上述したように、楽天証券のiDeCoでも楽天・全米株式インデックス・ファンドを積立購入中です。

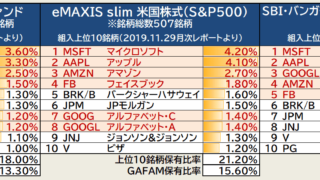

ちなみに構成銘柄はこんな感じ。(2018年9月時点なので目安。最新版はこちら。)

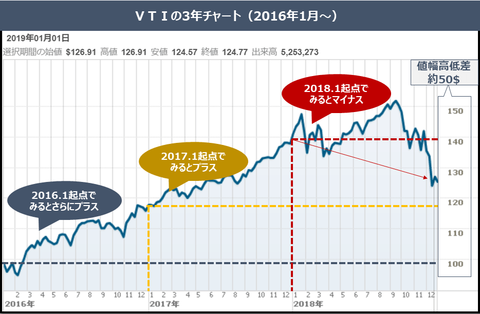

過去チャートを見てみると、直近1年間ではマイナスですが、長期でみると非常に高いパフォーマンスです。

≪参考ホームページ:楽天証券≫

米国株投資に利用中の証券会社

米国株投資は楽天証券を利用中です。

なぜ楽天証券なのか

楽天証券は株式以外も幅広く金融商品を取り扱っており、使い勝手が抜群。

また、楽天銀行、楽天モバイルを利用している身としては、ポイント投資など相乗効果が見込める楽天証券が最もメリットのある証券会社でした。

ちなみにぼくは、ideco(個人型確定拠出年金)も楽天証券を利用していて、楽天VTIを購入しています。

その他楽天証券で取引できる商品はこちら。

- 株式取引(現物・信用)

- 外国株取引(米国株、中国株等、海外ETF)

- 投資信託(積立可)

- 債券(国内、海外)

- 先物、オプション取引

- FX取引

- 金、プラチナ

- 楽ラップ(ロボアドバイザー)

- ideco(個人型確定拠出年金)など

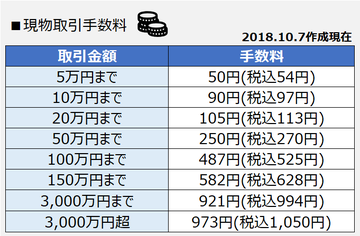

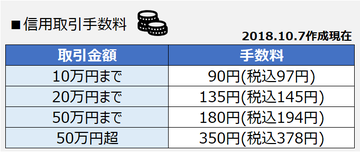

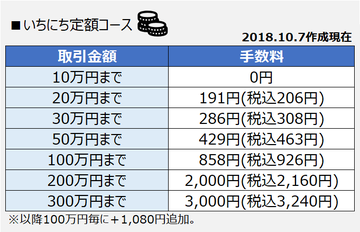

楽天証券は手数料の安さが業界トップクラス

手数料の安さが業界トップクラスです。

国内株取引手数料は2種類から選べます。

① 超割コース

1回の取引金額で手数料が決まるコースです。

また、手数料の1%分がポイントバックされます。

② いちにち定額コース

少額で何度も取引される方向けのコースです。

長期保有目的の方は①の超割コースをおすすめします。

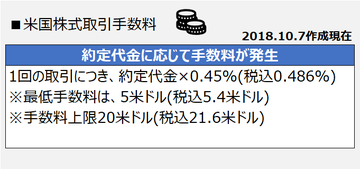

また、米国株式の手数料体系はこちら。

上記以外の取引(中国株式など)手数料はこちらをご覧ください。

楽天グループの総合力

楽天銀行やECサイト楽天のポイント連携など、楽天グループならではの利点がたくさん。

楽天グループの相乗効果という利点は、楽天証券を選ぶ大きな理由の一つになります。

①楽天銀行と連携で普通預金金利アップ

楽天証券口座と楽天銀行口座を開設して口座連携設定を行うと、上記メリットが享受可能。

特に普通預金金利が0.1%となるのがすごい。

2018年10月時点でメガバンク普通預金金利は0.001%です。

300万円を1年間メガバンクに眠らせていたら、利息は30円。楽天の場合は、3,000円。

②ポイントプログラムが豊富!

楽天証券ならではの他社には真似ができない豊富さです。

▼株取引、投信積立など色んな場面でいつの間にかポイントが貯まります。

▼そしてそのポイントで投資ができるのです!

※ポイントについて詳しくはこちら

参考>>楽天証券ホームページ

楽天証券以外だとマネックス証券、SBI証券

楽天証券以外だと、マネックス証券、SBI証券が一緒に比較されることの多い証券会社です。

▼マネックス証券についてはこちらの記事で。

その他関連記事

▼米国株投資に関するおすすめ本

それではまた~

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。

はじめまして!大変な情報量☆いつも参考にさせて頂いています^^

表の中の営業利益率については、その都度サイトの数字を転記してるのですか?もしくは自動取得にしていますか?自身でもデータ表を作っているところでして、参考にさせていただいています^^

ばむけろ様

記事をご覧いただきましてありがとうございます!

また、コメントもいただきまして、まことにありがとうございます!

記事内のグラフはExcelで行い、サイト数字を転記しています。

自動取得関数はあるのですが、サブスク契約をしていないと

常時自動最新化ができないようなので、やむなく転記をしているといった所です。

約15分くらい、毎週1回更新して状況を把握していますが、

その作業自体嫌いではないので、手間には感じません。

もし、自動取得し手間を省きたいようでしたら、

Googleスプレッドシートなら無料で自動化できますよ!

↓この記事で紹介しています↓

https://kedamafire.com/archives/20200204t.html

なお、最近更新頻度が落ちており申し訳ありません。

次週には更新予定でございます。。

ブログ更新していない際も、ツイッターで最新化したグラフは更新しておりますので、

よろしければそちらもご覧いただければ幸甚です。

それでは失礼いたします。

けだまさん

ご丁寧な返信を頂きまして恐縮です。

確かにデータを一つ一つ調べて入力を繰り返すという作業は手間がかかりますが、より深く理解するためには必要なことですよね。

特に米国株という英語がハードルを上げてしまう一面もあると思います。

もう一点教えて頂けないでしょうか。

表のPER(予)EPS(予)営業利益率はどのサイトを参考にしていらっしゃいますか?

記事にもあるようにサイトによって本当にばらつきがありますよね^^;

ばむけろさん、早速のご返信ありがとうございます。

ぼく自身楽天証券での株式投資割合が高いので、

数値は楽天証券サイトから入力しています。

PER(予)なんかは日々変動するわけなので、

わざわざグラフに入れなくてもいいかもしれませんね!

ぼく自身は、ブログご覧になる方が、

その銘柄の割安・割高感を記事を読む流れの中でイメージするための一つの参考情報として

グラフに入れているといった趣旨です!

>記事にもあるようにサイトによって本当にばらつきがありますよね^^;

→1株当たりの年間配当金の額なんかも、

過去1年の実質配当額を足し上げて表示しているサイトや、

その時点の配当額を4倍して年間配当額として表示しているサイトなど、

ばらつきがあるので、注意が必要ですね!

それでは失礼いたします。

米国株での配当再投資ですが、

楽天証券ではどのようにするのでしょうか。

不動坊さま

コメントありがとうございます。

米国株での配当再投資は手動で行うしか方法がありません。

配当は税引き後のドルで支払われます。

そうすると、ドルでの買付余力(外貨買付可能額)にその金額が反映されているはずです。

それを利用し再投資することになります。

海外の口座等ではDRIP(ドリップ)という自動配当再投資ができるサービスもあり、

日本の証券会社にも顧客の導入要望が高いと聞いたことがあります。

DRIPが日本の証券会社で実現できたらぜひ活用したいところです。

けだま様、ご返答有難うございます。

>それを利用し再投資することになります。

株価に応じて配当金に資金を足して買い増すということでしょうか。

その場合、株価の動きは見ずに機械的に買うのでしょうか。

普段円で買っているのですが、ドルで買う方が良いのでしょうか。

いくつもの質問になってしまってすみません。

不動坊さん、コメントありがとうございます。

——

>それを利用し再投資することになります。

株価に応じて配当金に資金を足して買い増すということでしょうか。

——

→はい、そうです。

—–

その場合、株価の動きは見ずに機械的に買うのでしょうか。

—–

→ぼく自身は株価の動きは見ずに機械的に買っています。

—–

普段円で買っているのですが、ドルで買う方が良いのでしょうか。

—–

→モトリーフールにこんな記事がありますので、ご参考までに。

https://www.motleyfool.co.jp/archives/5736

個人的にはあまり気にする必要はないかなと考えています。

ただ、投資資金が手元に多くあるときに為替が円高になった際は、

ドル転(ドルに両替)してそのドル資金で買い付けすることも割とありますね。

はじめはあまりガチガチにやり方を固めなくても、

きっと経験を通じて徐々に不動坊さん自身のスタイルが確立されてくるはずです。

がんばってください!

有難うございます!