↓人気ブログランキングはこちら↓

こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

確かに最近、『高配当』というワードを町の本屋やネット記事などでよく目にしますよね。ぼく自身も米国の高配当銘柄を中心に投資しています。

ですが、銘柄を選定する際、配当利回りだけではなく、増配傾向にも注目すべきです。

個人的には、高増配率の株で相対的高配当株が好ましいと考えています。

ただの高配当株よりも、

高増配率の相対的高配当株が好きですね😊増配にはそれができる業績と財務という理由があるケースが常だし、配当利回りの物足りなさで足切りするにはもったいない😵

ただの高配当株だと、

結局入金力低いと資産成長は遅くなる😑— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) October 23, 2019

この記事では、ぼく自身が保有している米国株のなかから、高配当株・増配株・高増配株の比較、シミュレーションを通じて、そう考える理由を整理していきます。

▼保有株式リストの公開はこちらの記事で

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

はじめに;高配当株とは?増配株とは?

高配当株とは、配当利回りが高い株式銘柄のことですよね。

そのなかには、高い配当を出すことで高配当株になっている銘柄もあれば、株価の低迷によって高配当化してしまっている銘柄もあります。

それは配当利回りの計算式をみれば明らかです。

配当利回り(%)=1株当たり配当金 ÷ 株価 × 100

つまり、株価が下がれば配当利回りは上がるわけです。

そのため、高配当株に投資する際は、『高配当株であるかどうか』ということ以上に、『なぜ高配当株であるか』という問いが重要ですし、『継続的に高配当を維持できる理由があるか』という視点でのチェックが大事になります。

▼”高配当”とはどういう状態か解説した記事はこちら

一方増配株とは、その名の通り、配当が年々上乗せされている銘柄を指します。

よって、増配株で配当利回りが高い株もあれば、増配株で配当利回りが低い株もあります。

年々増配するには良好な業績や財務状態が支えとなっているケースが多いため、増配とともに株価も上昇し、配当利回りとしては低い状態の銘柄が多い印象はありますね。

つまり、低配当利回りでも増配によって実質高配当化しているケースもありえるわけです。

1株配当5㌦の銘柄Aを株価200㌦の時に、100株買ったとします。

はい、5年後に増配で1株配当10㌦と2倍になり、株価も350㌦まで上昇していたら?

年間配当は倍になりましたが、配当利回りは株価上昇によってほぼ変わらない数値です。

しかし、当初取得した株価200㌦を当てはめると配当利回りは?

これが増配株の”目に見えない”効果ですね。

増配株は往々にして業績や財務状態が良いケースがあるため、株価も年々上昇。結果、増配しても『高配当株化』しないケースもあるってことです。

そのため、増配に注目することはとっても大事ということがわかります。

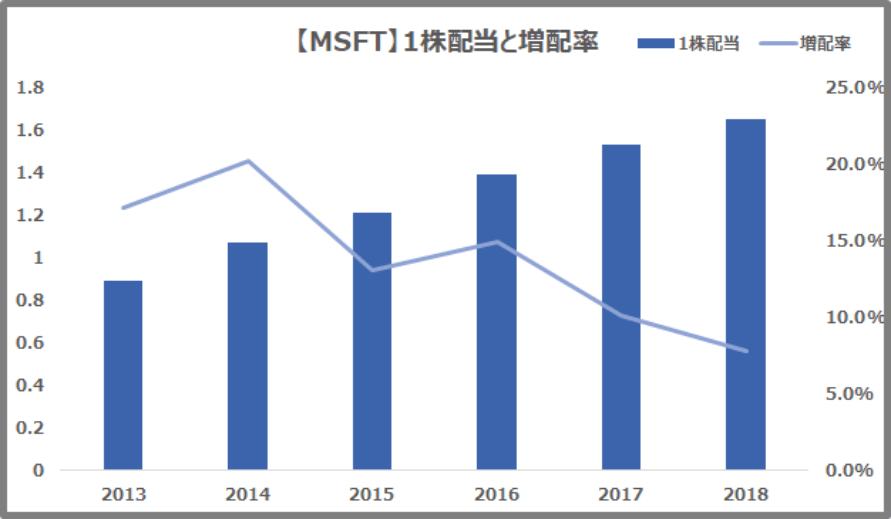

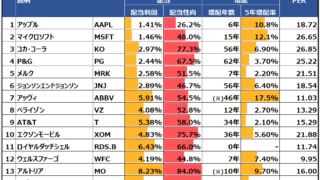

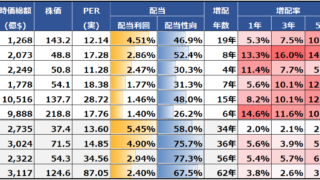

続いて、ぼくの保有銘柄から高配当株、増配株、高増配株をピックアップして”増配パワー”をチェックしてみましょう。

【比較】高配当株、増配株、高増配株

ぼく自身が保有している米国株から、以下の3銘柄を例として比較していきます。

ロイヤル・ダッチ・シェル【RDS.B】

- セクター:エネルギー

- 時価総額:2,218億㌦<2019.9>

- 従業員数:81,000名<2018.12>

- 実績PER:10.49<2018.12>

- PBR:1.21

- 配当利回り:6.73%<2019.9>

プロクター・アンド・ギャンブル【PG】

- セクター:生活必需品

- 時価総額:3,083億㌦<2019.9>

- 従業員数:97,000名<2019.6>

- 実績PER:76.68<2019.6>

- PBR:5.94

- 配当利回り:2.44%<2019.9>

マイクロソフト【MSFT】

- セクター:情報技術

- 時価総額:1兆508億㌦<2019.9>

- 従業員数:144,000名<2019.6>

- 実績PER:26.47<2019.6>

- PBR:10.01

- 配当利回り:1.43%<2019.9>

配当、増配率の推移を比較

ロイヤル・ダッチ・シェル【RDS.B】、プロクター・アンド・ギャンブル【PG】、マイクロソフト【MSFT】の配当、増配率の推移を比較していきます。

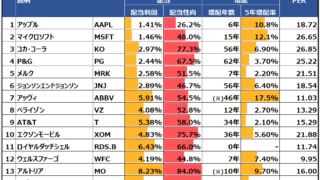

ロイヤル・ダッチ・シェル【RDS.B】の1株配当と増配率

ロイヤル・ダッチ・シェル【RDS.B】は配当利回り6%超のいわゆる高配当株。

ここ数年増配はしていませんが、減配もせずにキープされています。

右の目盛りをみるとわかるように増配率は低いですね。

2015年の原油安で一時配当性向が700%程まで跳ね上がりましたが、2016年以降の配当性向は、354.7%→144.6%→73.2%。

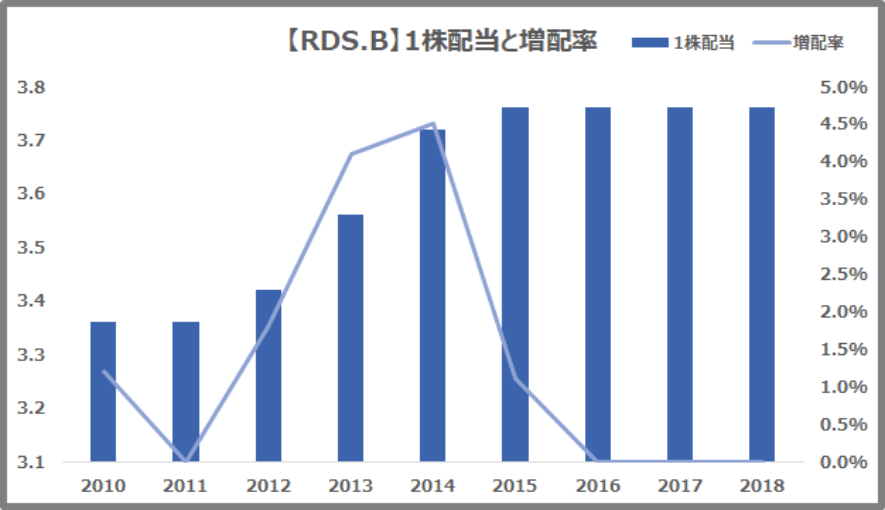

プロクター・アンド・ギャンブル【PG】の1株配当と増配率

プロクター・アンド・ギャンブル【PG】は上述したように62年連続増配銘柄です。配当利回りは2%台~3%で推移し、いわゆる高配当株というよりも増配株として有名です。

増配率は落ちていますが、最近の株価上昇を加味するとトータルリターンは魅力的。

とはいえ、配当利回りだけ見ると【RDS.B】の方が魅力的にうつるかもしれませんね。

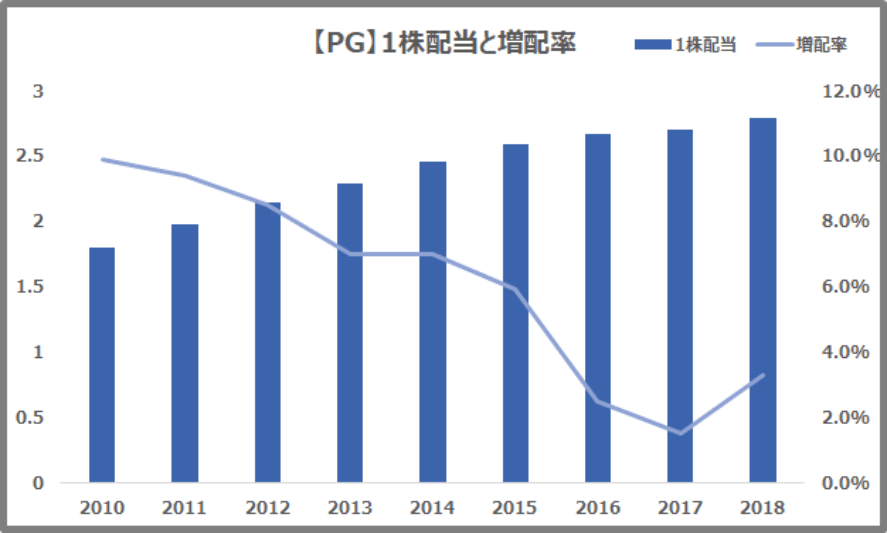

マイクロソフト【MSFT】の1株配当と増配率

マイクロソフト【MSFT】はここ数年の株価上昇もあって配当利回りは1%台ですね。

しかし、上記グラフの右側目盛りを見ると、ここ数年の高い増配率がよくわかります。1株配当は綺麗に右肩上がり。

配当利回りだけで銘柄選定すると保有リストから除外してしまいそうですが、この高増配率は配当重視の投資家にとっても無視できない数値です。その理由は後ほど検証しています。

株価推移比較【RDS.B】【PG】【MSFT】

3銘柄の株価推移です。【MSFT】の株価は特に角度のある右肩上がりですね。

配当利回りの計算式は、

配当利回り(%)=1株当たり配当金 ÷ 株価 × 100

ですので、株価が上がると配当利回りは下がります。

本当にそうなのか、最後にシミュレーションしてみましょう。

高配当株と高増配株の実質配当利回り比較

2010年に100万円を、ロイヤル・ダッチ・シェル【RDS.B】、プロクター・アンド・ギャンブル【PG】、マイクロソフト【MSFT】に投資していたら、2018年にどうなっていたかシミュレーションしてみます。

そのうえで、実質配当利回りを比較してみます。

※以下、1㌦=105円とし計算。

※配当利回りは、各年間配当と各年末終値の株価にて算出。

※税は考慮せず比較目的で積算。

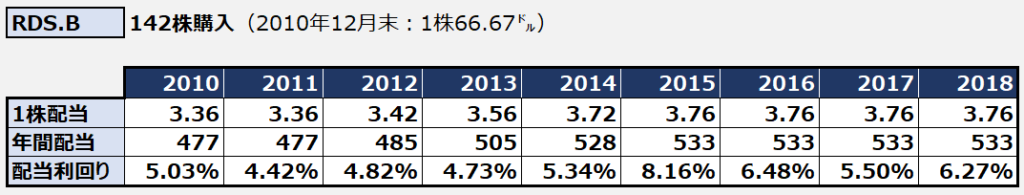

ロイヤル・ダッチ・シェル【RDS.B】の配当受取金額

- 2010年時点では100万円で142株の買付けが可能

- 2010年~2018年の受取配当額合計は、4,604㌦≒483,420円

- 平均配当利回りは5.64%

また、参考として含み損益を計算すると、

- 2010年の取得価格142株×66.67㌦≒9,467㌦

- 2018年の株価142株×59.94㌦≒8,511㌦

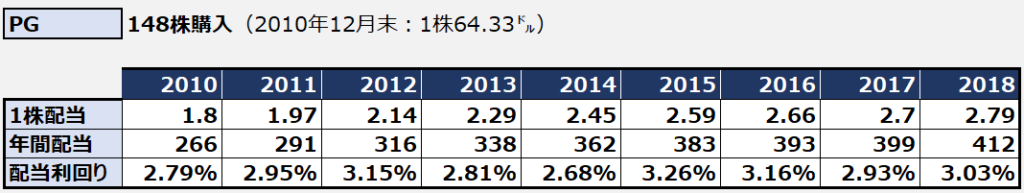

プロクター・アンド・ギャンブル【PG】の配当受取金額

- 2010年時点では100万円で148株の買付けが可能

- 2010年~2018年の受取配当額合計は、3,160㌦≒331,800円

- 平均配当利回りは2.97%

また、参考として含み損益を計算すると、

- 2010年の取得価格148株×64.33㌦≒9,520㌦

- 2018年の株価148株×91.92㌦≒13,604㌦

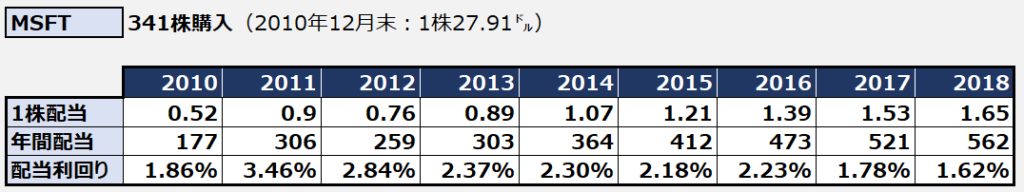

マイクロソフト【MSFT】の配当受取金額

- 2010年時点では100万円で341株の買付けが可能

- 2010年~2018年の受取配当額合計は、3,377㌦≒354,585円

- 平均配当利回りは2,29%

また、参考として含み損益を計算すると、

- 2010年の取得価格341株×27.91㌦≒9,517㌦

- 2018年の株価341株×101.57㌦≒34,635㌦

さいごに;【比較】【高配当vs増配】配当利回りだけに注目すべきではない理由

高配当株、増配株、高増配率株を比べたところ、目に見える配当利回りの高さに反して、配当利回りは低くとも高増配率株の実質配当利回りが高くなることもあるとわかりましたよね。

これはもちろん、高増配率の例として【MSFT】を選択したことによる結果でもあります。

が、往々にして高増配率銘柄は、それができる高キャッシュフロー体質があり、継続的な業績の拡大、それに伴う連続増配が期待できることが多いです。そのため、投資対象としては魅力的な銘柄が多いわけです。

一方、高配当株は、単に株価がパッとせず、結果的に配当利回りが高くなっているケースもあるため、注意が必要です。

上記一覧表やグラフから読み取れるように、長期視点で見ると、単なる高配当株よりも増配株の方がトータルリターンは上回る可能性が高いだろうというのが肌感です。

目先の『高配当』も魅力的ですが、10年後の『高配当』銘柄としての増配株を選別してポートフォリオに加えてみてもよいかもしれませんね。

▼増配率の調べ方などをまとめた記事です

▼高キャッシュフローで高増配の多いハイテク銘柄について

▼高配当株の保有リスクを低減できる高配当ETF【SPYD】

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

↓応援のクリックをお願いします!↓

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。