こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

この記事では米国企業決算の確認方法と基本的な語彙一覧、及び英語決算書との付き合い方に関する考えについてまとめていきます。

米国個別株投資をはじめると、やはり決算は気になりますよね。

投資するとその銘柄への情報感度が高まり、四半期毎の決算では色んな方面から情報が入ってくるはずです。

そういった面では、知りたい基本的な情報は日本語で簡単に手に入るわけで、わざわざ米国企業の英語決算書を辿ってまでチェックをしなくてもよいとも言えるかもしれません。

しかしながら、「この記事の数字とあのブログの数字が違うなぁ」という戸惑いや、「この営業利益率の数値は前回の数値からすると肌感としておかしいと感じる」といったモヤモヤ感は、慣れれば慣れるほど増えてくるというのが実感です。

その時に、ソースを確認できるかできないかというのは、もしかすると投資結果のパフォーマンスにも影響するかもしれませんよね。間違った情報をインプットしてしまうかもしれないわけですから。

ネットで簡単にアクセス可能な役立つ情報はしっかり利用しつつも、疑わしい情報にはしっかり自分で裏をとるという情報リテラシーを持ちうるためにも、どうやって答え(その企業の英語決算書)を確認するかぐらいは知っておいてもよいはずです。

リテラシーって何なの?💢

リテラシー(英:literacy)とは、原義では「読解記述力」を指し、転じて現代では「(何らかの形で表現されたものを)適切に理解・解釈・分析し、改めて記述・表現する」という意味に使われる。

≪出所:ウィキペディアより抜粋≫

- 英語決算書の”見方”ではなく、”探し方”

- 英語決算書チェックする時の”最低限の語彙”まとめ

- 英語決算書とどう付き合うか?(個人的見解)

それではみていきましょう。

▼企業に関するアウトラインをまず知りたい場合は四季報を利用しましょう

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

【米国株】英語決算書の探し方

英語決算書の探し方は、とてもかんたんです。

例えば、アマゾン・ドット・コム【AMZN】の決算書を探す場合はこの3つのステップで完了です。

①「企業名」+「IR」で検索する

- 「アマゾン」+「ir」で検索

②検索結果をクリック

- 有名企業はほぼ検索トップにIRへのURLが表示されます。

③『Annual reports』又は『Quarterly results』をクリック

- 通期決算は、『Annual reports』

- 四半期決算は、『Quarterly results』をクリック

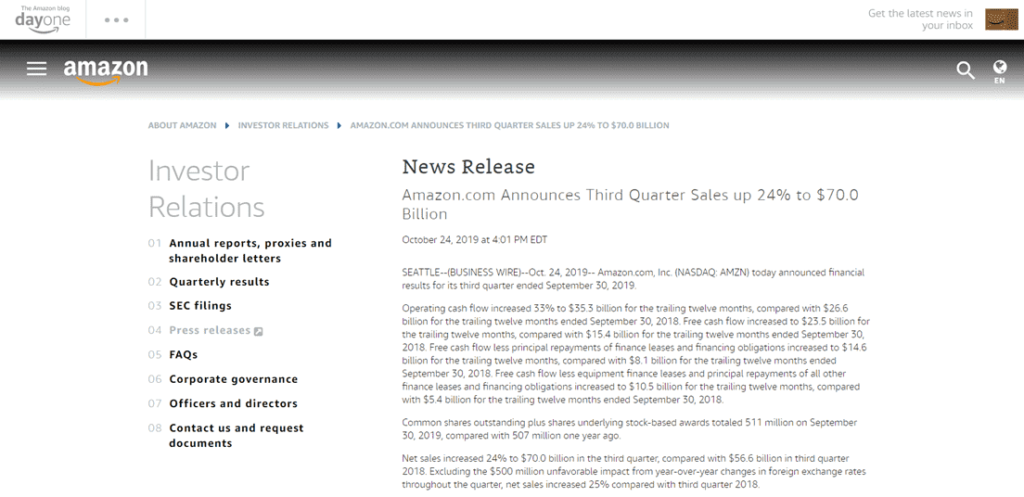

四半期決算のページをみてみましょう。

④サマリー(要約)資料をチェック

- 大体どの企業にも投資家向けの要約版資料がある場合が多いです。

各企業で表示は異なりますが、概ねこの手順で発見できる場合が多いはずです。

そして、最近はGoogleさまさまの翻訳機能!

これがなかなか使えます。上記②の検索画面に『このページを訳す』って出てますよね?そこをクリックするとこんな感じです。

【参考】翻訳機能を活用してみよう。

時折文章の繋がりがおかしい箇所はありますが、意味は読み取れます。

ぜひやってみてくださいね。米国企業が身近に感じられること間違いありません。

【米国株】英語決算書をチェックする時の”最低限の語彙”まとめ

英語決算書までたどり着いた次のステップは、その中のどこに知りたい情報があるか把握することですよね。

これは財務三表に係る用語を最低限押さえておけば大丈夫。なぜなら、知りたい項目名までたどり着けたならば、その後はもう全世界共通の言語、数字だけだからです。

- 損益計算書(Profit and Loss Statement)

- 貸借対照表(Balance Sheet)

- キャッシュフロー計算書(Cash Flow Statement)

それでは順番にみていきましょう。

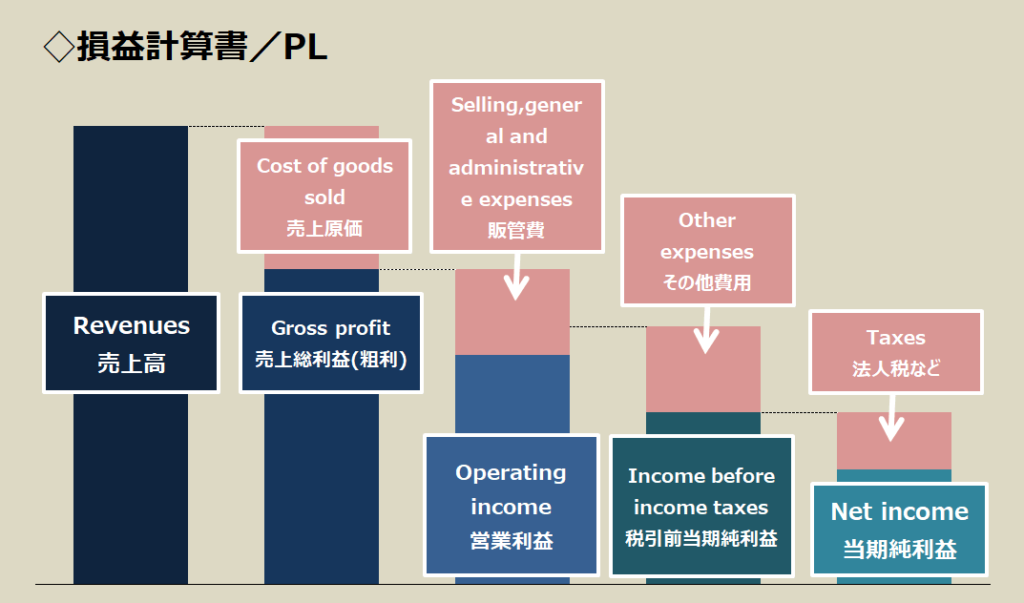

①損益計算書/PL

損益計算書は、英語表記が幾つかある印象です。

- Profit and Loss Statement

- Income Statement

- Statements of Income

- Statements of Earnings

- Statements of Operations

上記グラフの中でも、『Revenues(売上高)』、『Gross Profit(粗利)』、『Operating income(営業利益)』、『Net income(当期純利益)』は米国株決算のニュース記事などでよく見かける単語です。

②貸借対照表/BS

貸借対照表は、Blance sheetですね。企業の安全性や体力をチェックできます。

図の左側が、資産=Assets、右上側が負債=Liabilities、右下が資本≒Equityで構成されています。

- 流動資産=Current assets

Cash and cash equivalents=現金及び現金同等物

Accounts receivable=売掛金

Inventories=棚卸資産

- 固定資産=Non-current assets

Property,plant and equipment=有形固定資産

Intangible assets=無形固定資産

Goodwill=のれん

- 流動負債=Current Liabilities

Accounts payable=買掛金

Short-term debt=短期有利子負債

- 固定負債=Non-Current Liabilities

Long-term debt=長期有利子負債

- 資本(≒純資産)=Equity

Common stock=資本金

Retained earnings=利益剰余金

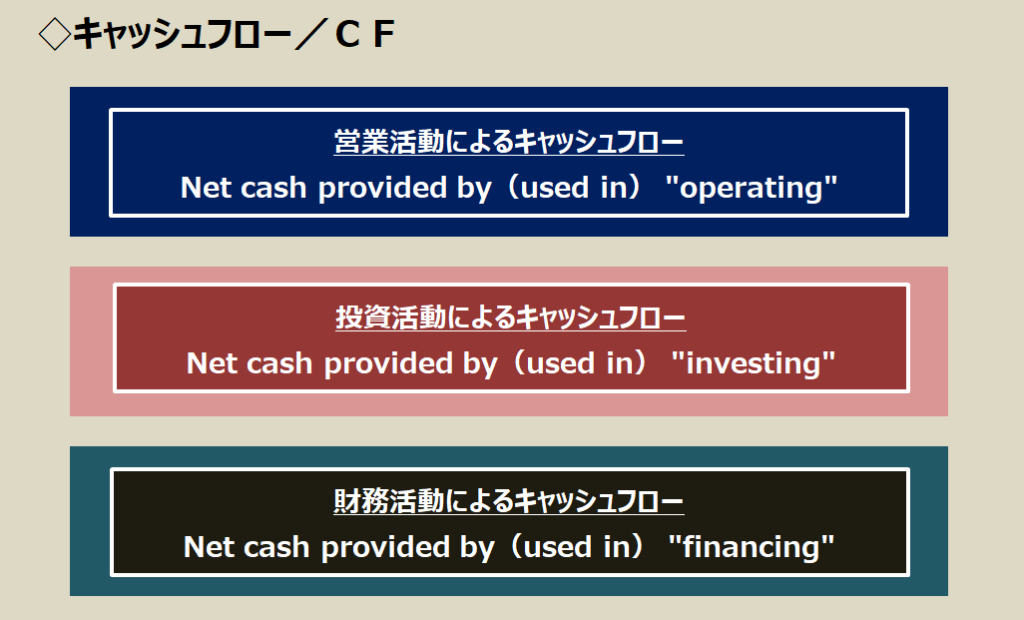

③キャッシュフロー計算書/CF

キャッシュフロー計算書は、Cash Frow Statement。企業の1年間の現金(キャッシュ)の流れが把握できる決算書ですね。

上記のように3つのカテゴリーに分かれています。主な項目を以下に挙げてみます。

- 営業活動によるキャッシュフロー=Net cash provided by operating activities

Depreciation=減価償却費

Changes in working capital=運転資金の増減

- 投資活動によるキャッシュフロー=Net cash provided by investing activities

Purchases of/Proceeds from property plant and equipment=有形固定資産の取得による支出/売却による支出

- 財務活動によるキャッシュフロー=Net cash provided by financing activities

Proceeds from/Repayments of long-term debt=長期有利子負債の調達/返済

Proceeds from issuance of common stock=普通株式発行による収入

Dividends paid=配当金の支払い

Repurchases of common stock=自己株式取得

▼キャッシュフローについてはこの記事で解説しています

【米国株】英語決算書とどう付き合うか。

冒頭にも記載しましたが、そもそも英語決算書は確認するべきでしょうか。

正解はなく、様々な考え方があろうかと思います。

ストレートな見解ではないですが、個人的には『べき論』で語れない内容だと考えています。

なぜか。

それは結局のところ、投資結果のリターンは、プラスもマイナスも自己責任として受け入れなければならないためです。

つまり、リターンに対して、英語決算書を確認することが必要だと自分が考えるならばやるべきだし、そうではないならば、別に確認する必要はないわけです。

結局のところ、決算内容がまとめられたニュースサイトやブログ記事から数字を確認したって何ら問題はありません。

しかし、以下2点のような場合、『ソース元の英語決算書を見ざるを得ない状況』になることもあるはず。

- その内容に疑義を感じた場合(AサイトとBサイトの情報が不一致等)

- 自分の知りたい数字が含まれていなかった場合(商品別、地域別の売上結果がみたい等)

その時にネットサーフィンで探すのは大変ですし、その情報が信頼できるものかわかりません。

ですので、いざとなれば確実に信頼できるソース元を確認できるようにしておくのはとても大事なことのように思えます。

ぼく自身、保有している15銘柄のうち、2,3銘柄は結果的に英語決算書まで見に行くことになるケースが多いです。

普段はニュースサイトやブログ記事での確認をしながらも、いざとなればソース元を辿れるようにしておくと、長い長い投資生活においてきっと役立つはずです。

▼個別株は面倒!という方はつみたてインデックス投資を♬

▼もしくはETFですかね

▼米国個別株投資の実績はこちらの記事で紹介しています

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。