こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

米国株を中心に約1,600万円を投資、運用中です。

基本的に買った株は長期で保有することを志向するBuy&Hold、そして売却益(キャピタルゲイン)ではなく配当益(インカムゲイン)による定常的なキャッシュフローの増大を成功指標において資産運用を行っています。

この記事ではぼく自身好んで投資している高配当ETF、SPYDの保有理由について考えたことをまとめています。

SPYDで不安視されることの多い『減配』の実績。

にもかかわらず、それを気にせずSPYDを保有する理由を整理してみた。

はじめに;最近人気?『配当』というパワーワード

最近『配当』というワードへの注目が特に高まっているように感じます。

今日立ち寄った本屋で横並びになってた2つのライバル情報誌💰

発売日に差があった可能性はありますが、きっと表紙の印象差がこの差を生んでるんでしょうね👀 pic.twitter.com/j1THQw80jl

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) September 1, 2019

この『配当』への注目のきっかけは、明らかに『老後2,000万円足りない』問題へのリアクションでしょうね。

配当とリスクコントロールが魅力の高配当ETFに注目が集まっている

店頭の雑誌では高配当個別株の特集が多いようですが、大手ネット証券やインターネットで発信をする米国株投資家を中心に、高配当ETFをプッシュする声が高まっているように感じます。

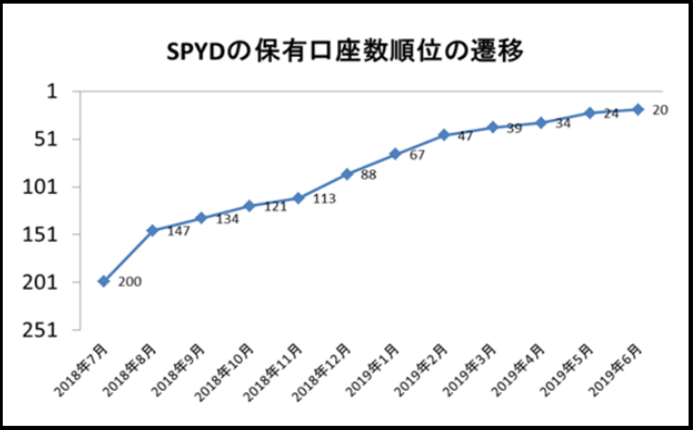

その人気の中心にいるのが2015年に設定されたばかりの若いETF、SPYD。

高配当ETF【SPYD】の人気;自分自身の保有理由

高配当ETFといえば、VYM、HDVが有名ですが、こんなにもSPYDの保有口座数が伸びているのは、

- 多くの人気ブログで言及されたことをきっかけに、

- ユニークな銘柄ウェイトを土台としたひと際高い分配金利回りに注目が集まったから

でしょう。

そんなSPYDへはぼく自身も定期的に投資をしています。

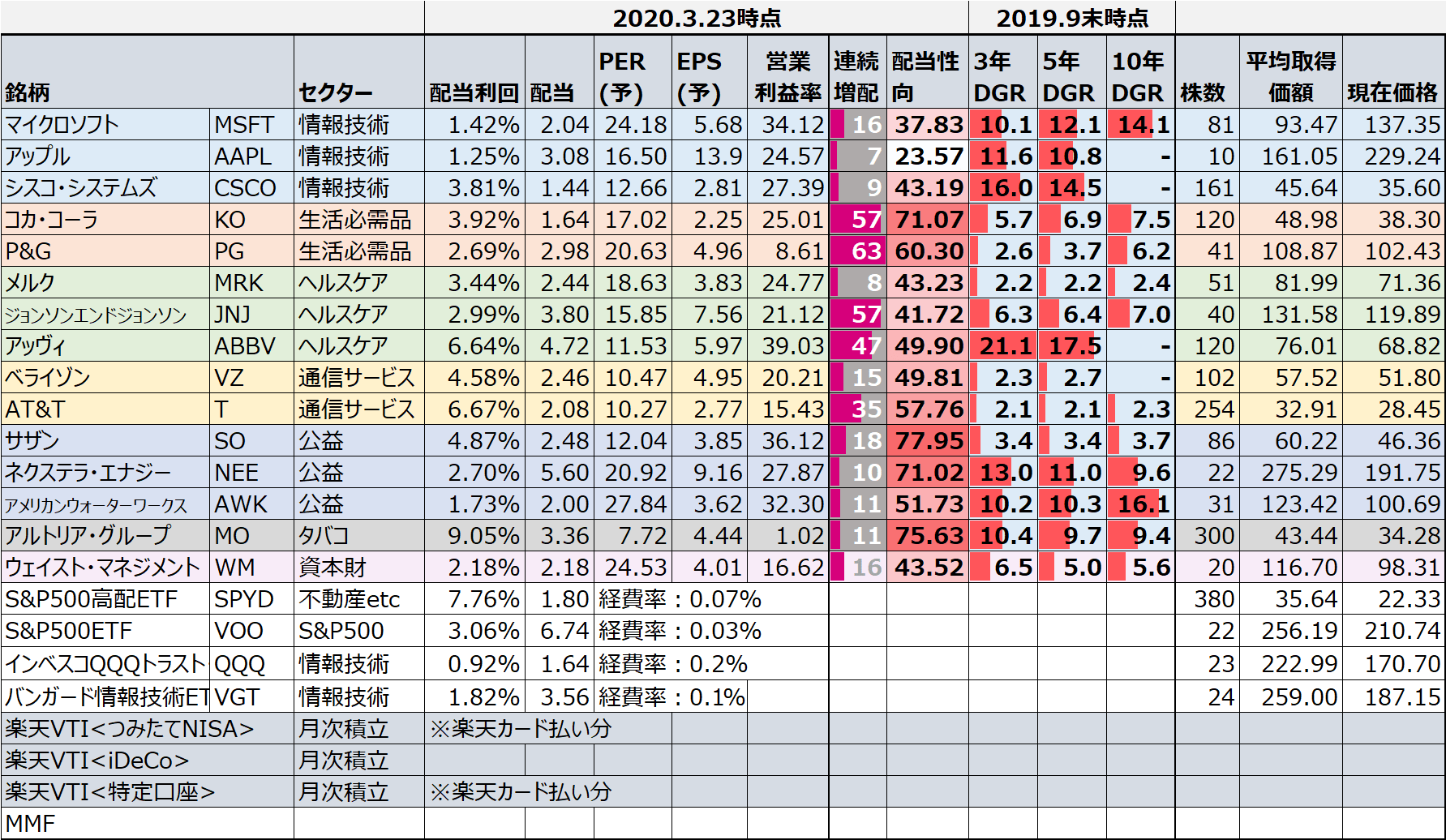

▼保有株の2020.3.28時点

そんなSPYDの不安な点としてよく指摘されているのが、減配です。

結論から言うと、気にする必要はないと考えていますが、その理由はこちら。

SPYDは利回り上位80種で構成され

年2回リバランスで均等ウェイト調整銘柄入替で上位80種が定期的に選択される為、減配が持つ意味合いは個別株のそれとは異なる。つまりSPYDは減配よりも利回りが重要で、減配後も他ETFより高利回りなら常にベターな選択をしていると言える

如何でしょうか…違う😅?

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) September 10, 2019

簡略化している部分を捕捉しながらテキストにすると、

SPYDは、S&P500指数採用銘柄のうち、高配当利回り上位80銘柄にほぼ均等に投資できるETF。

年2回のリバランスにて構成銘柄や構成比率は均等ウェイト調整。

そのため、SPYDの減配が持つ意味は個別株のそれとは異なる。

つまり、高配当利回りの個別株が持つ株価下落によるパフォーマンス低下リスクを、定期的なリバランスによる銘柄保有比率分散と入れ替えでヘッジしてくれているのがSPYDというETF。

そのため、SPYDは配当の増減よりもその利回りが重要であり、減配後も他のETFよりも高利回りであるならば常にベターな選択をしていると言える。

正直、S&P500指数構成銘柄とはいえ、高配当の上位80銘柄を個別株で保有するなんてことは怖くてできません。

高配当株とはそれなりにリスクをはらんでいるためです。

そのリスクを回避しながら、『高配当』という果実を”いいとこ取り”できるベターな選択肢がSPYDってわけです。

高配当ETF【SPYD】の人気;その理由と特徴

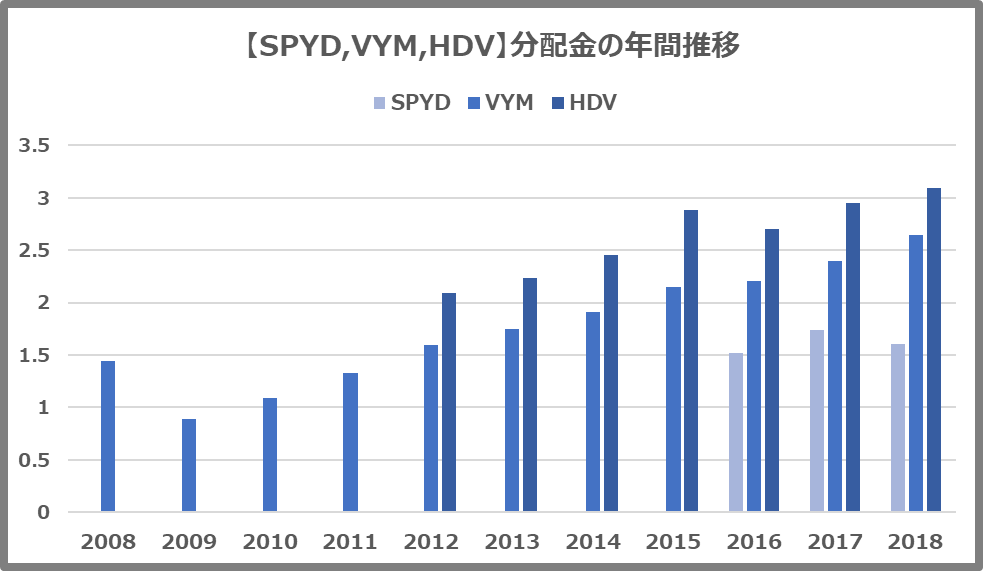

はじめに、SPYDの分配金をSPY、HDVと比べると、過去実績推移はこんな感じです。

VYMも減配実績があるとはいえ、リーマンショックによる不況下での1度だけで後は増配傾向が続いています。

SPYDは歴史が浅いうえ、概ね良好な景気状況下での減配が長期的な分配金獲得への不安感を掻き立てているというわけですね。

これが、高配当の個別株であれば、その減配背景・理由如何で売却の検討が必要になります。

ですが、SPYDの場合、そもそもETFという個別株の集合体であるがゆえのリスク分散機能と、そのユニークな保有銘柄ウェイト&リバランスの実施状況から、個別株的な減配懸念を薄めることができる。

人気の理由はここにあるのでしょう。

上述したように、気にすべきは高配当ETFであるがゆえの分配金利回りの水準です。

【SPYD】の銘柄構成ルール

SPYDのベンチマークは、『S&P500・高配当指数』です。

これは、S&P500構成銘柄のうち、配当利回り上位80銘柄で構成されています。

各構成銘柄は均等なウェイトとなるよう調整されており、毎年2回、1月と7月にリバランスが実施されます。

ベンチマークに『S&P500指数』が置かれている投信やETFが多いですが、それらは均等ウェイトではなく、時価総額加重平均で構成されていることが大きな違いです。

時価総額加重平均の場合、例えばアマゾン・ドット・コムやマイクロソフトといった超大型企業への間接的投資比率が高まることとなります。

それが悪いというわけではなく、SPYDの『高配当株80銘柄への均等ウェイト』という構成がユニークであるということです。

【SPYD】の上位銘柄

| 構成銘柄 | 構成比率 |

|---|---|

| COTY INC. CLASS A | 2.24% |

| QUALCOMM | 1.76% |

| XEROX CORPORATION | 1.74% |

| TARGET CORPORATION | 1.44% |

| EDISON INTERNATIONAL | 1.44% |

| GENERAL MILLS INC | 1.42% |

| KINDER MORGAN INC | 1.40% |

| FORD MOTOR COMPANY | 1.40% |

| EATON CORP,PLC | 1.39% |

| WESTERN DIGITAL | 1.39% |

≪出所:SPDRファクトシート「SPYD」≫

そう。でもぼく自身が面白いと感じているのは、知らない企業が多いところなんです。

知らない企業だけれども高配当な銘柄。

自分が機会損失しているかも知れない銘柄、しかしリスクも高いかもしれない銘柄にリスクヘッジしながら投資をし高配当を享受できるところがSPYDの魅力ですね。

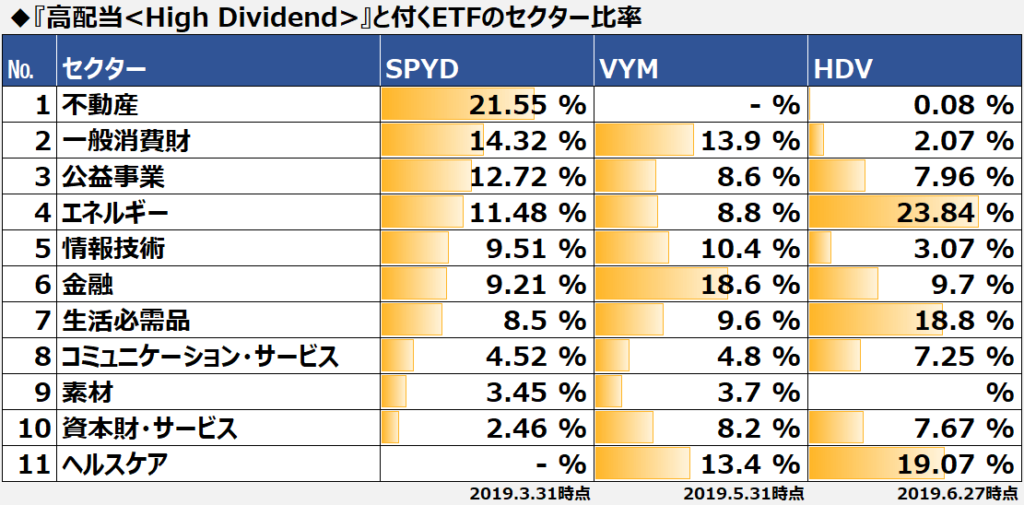

【SPYD】のセクター別構成比

また、同じく高配当ETFとして人気のVYM、HDVとは、セクター構成が大きく異なることも魅力の一つ。

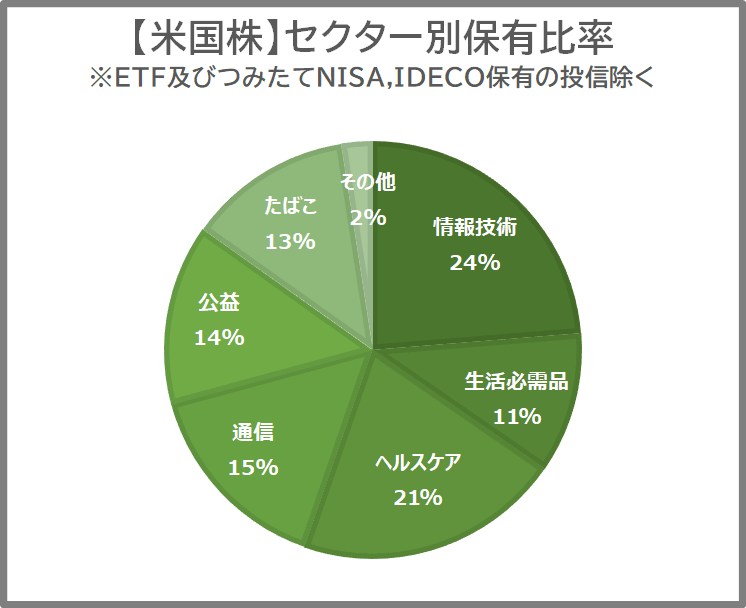

これはぼく自身が個別株で保有していないセクターが多いことによって感じている魅力です。

▼ぼく自身のセクター別保有割合(2020.3時点)

▼上記セクター別のグラフ含む高配当株ETF分析記事はこちら

さいごに

ぼく自身は米国個別株の保有割合が高いですが、非常に安いコストで投資・保有できるETFには常に注目しています。

「投資をこれからはじめたい!」人には、まずETFを少額で買付けていくことが最適解の一つだとも考えているためです。

つみたてNISAを活用し、間接的にETFへ投資できる選択肢も取れるため、今後さらに一般的な認知は広がっていくと想像できますよね。

当ブログでは米国個別株への投資関連記事を中心に、ETF紹介記事も定期的にアップしていきますので、ぜひまた見にきてくださいね。

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。