こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

配当金によるキャッシュフローの増加を投資の成果指標におき、コツコツと投資を続けています。

さて、この記事では、高配当株中心に投資している自分自身が、低配当利回りのハイテク銘柄を今後も保有し続けるか否か、考えを整理していきます。

ただし、銘柄の詳細分析はここでは行いません。

ハイテク銘柄一つ一つの分析記事はインターネット上で簡単に幾つも見つけることができるためです。

ですのでこの記事では、自らが保有しているハイテク銘柄とその他の高配当株、増配株を比較しながら、「ハイテク銘柄の配当株」に関する特徴を俯瞰的に把握、その銘柄を保有する意味や効果について考察していきます。

投資をこれからはじめたい、又ははじめて間もない方の個別株選定において、銘柄の組合せを考える際の参考情報の一つとなればうれしいです。

ぼくは投資のプロではありません。しかしイチ実践者です。答えを示すことはできませんが、実際に投資を通じて考えた過程をブログを通じて共有していきます。

時にはツッコミを入れながら自らの投資戦略に活かすべくご覧ください!

さて、あらためてこの記事の主旨はこちら。

配当によって強固なマイキャッシュフローを築きたい投資家にとって、高配当株以外に無視できない存在になってきた『ハイテク銘柄の配当株』について考える。

結論から言うと、すべきと考えました。

好財務、高い水準のキャッシュフロー、未だ期待できる売上高成長率(≒ワイド・モート)が今後の連続増配の素地を作っており、高配当株と比較して相対的に低い配当性向がその余力も表している。

そして、株価上昇による値上がり益が高配当株の株価下落リスクを低減する期待も持てる。

そのため、ハイテク銘柄の配当株は現在配当利回りが低いと言えども未来の高配当期待株としても投資継続すべきだ。

はじめに;ハイテク銘柄と高配当

はじめに言葉の定義のおさらいから。

ハイテク銘柄とは?高配当とは?

高度な技術力(ハイテクノロジー)を持つ企業の株式を指します。

半導体、コンピュータ、精密機械、AI(人工知能)などの銘柄を指し、収益力に優れ、グローバルに展開する成長株であることが多いです。

配当利回りが高い状態を指します。

そもそも配当とは、会社が稼いだ利益を株主(会社のオーナー)に分配することです。

その企業の株価に対する配当金額の割合(%)が高い状態であることを高配当と表現します。

企業として成熟期にあたる企業が高配当化することが多く、すなわち、稼いだ利益を新たにな成長のために投資するのではなく、配当として株主に積極的に還元する企業が多いです。

また、業績不振により株価が下がり「高配当化してしまっている」銘柄もあり。

高配当株にはポジティブな高配当もネガティブな高配当もあります。

高配当株に関する詳細説明と高配当株の探し方については、こちらの記事をご覧ください。

ハイテク銘柄で高配当株はほぼない。

基本的にハイテク銘柄で高配当株を見かけることは多くありません。

なぜなら、ハイテク銘柄の多くは、稼ぎ出した利益=キャッシュを、積極的に次なる成長ブーストのための投資に費やすためです。

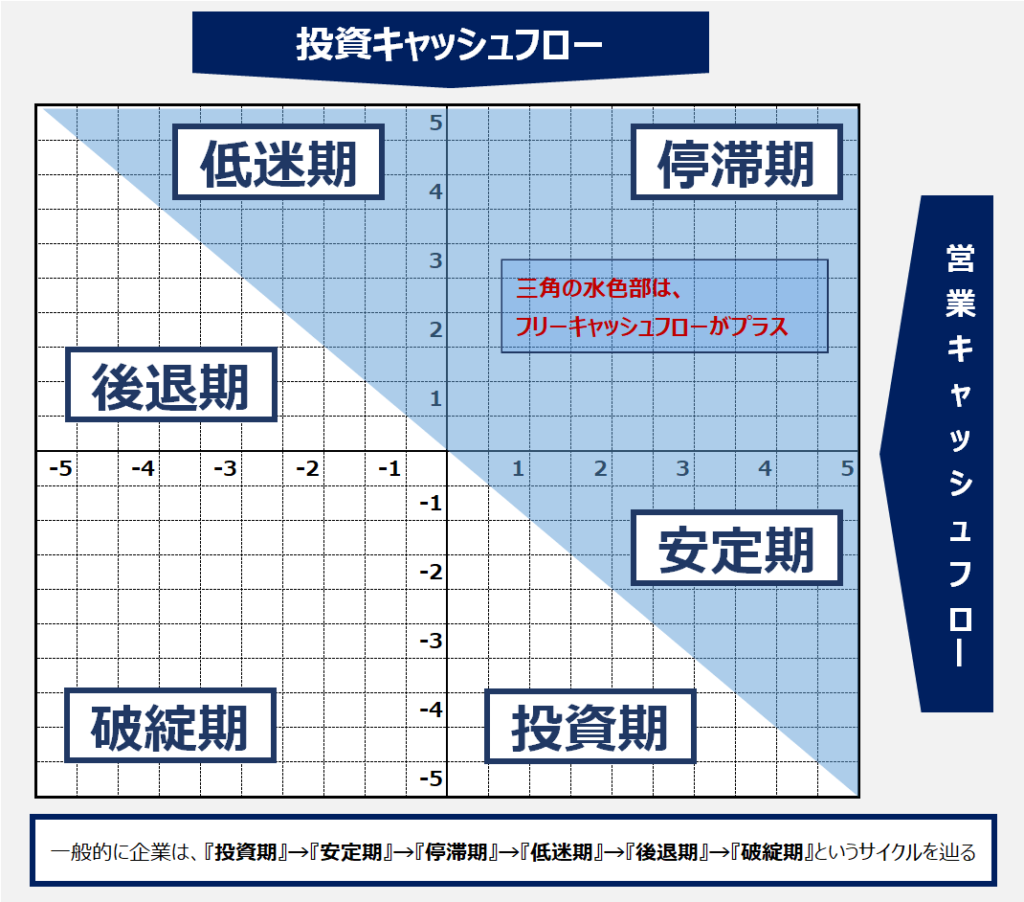

上図だと右下に位置するイメージで、横軸の営業キャッシュフローがプラス(稼いで)、縦軸の投資キャッシュフローがマイナス(設備投資など出費)の状態ですね。

一方高配当株は、上半分(大体右上)に位置することが多く、いわゆる成熟企業が多いです。

例えばタバコ銘柄は、非常に高い利益率で営業キャッシュフローは右端に位置、ほぼ市場を独占しており新たな設備投資も必要がないため、投資キャッシュフローは真ん中付近に位置することが多いです。

ただし、たばこ株は株価の下落も高配当化の要因の一つであることに注意は必要です。

▼キャッシュフローに関する解説記事はこちら

ハイテク銘柄が配当を出しはじめ、増配傾向が続いている

上述したように、高配当株は成熟企業に多く、成長期の多いハイテク銘柄は稼いだキャッシュを株主への配当として積極的に使用しないことが多いです。

そう。でも俄かにその風向きが変わりつつあるように感じます。

なぜか。

上述したキャッシュフローマップでいうところの、『安定期』『停滞期』に入ってきた企業が増えてきたからでしょう。

つまり、事業サイクルが成熟してきて、配当に回せるだけのキャッシュが生まれてきたってことですね。

ぼく自身が保有しているハイテク銘柄、AAPL(アップル)やMSFT(マイクロソフト)はまさにそういった銘柄群の代表的なところです。

増配を続けるAAPLとMSFT

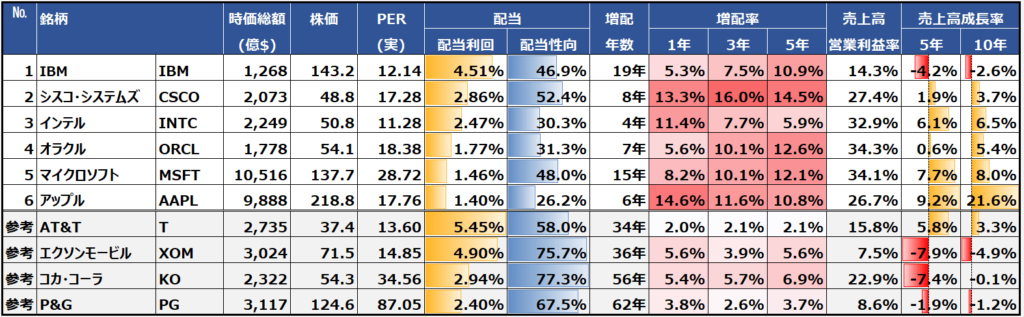

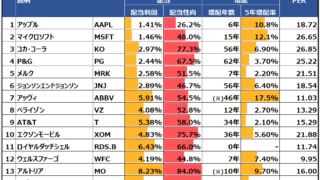

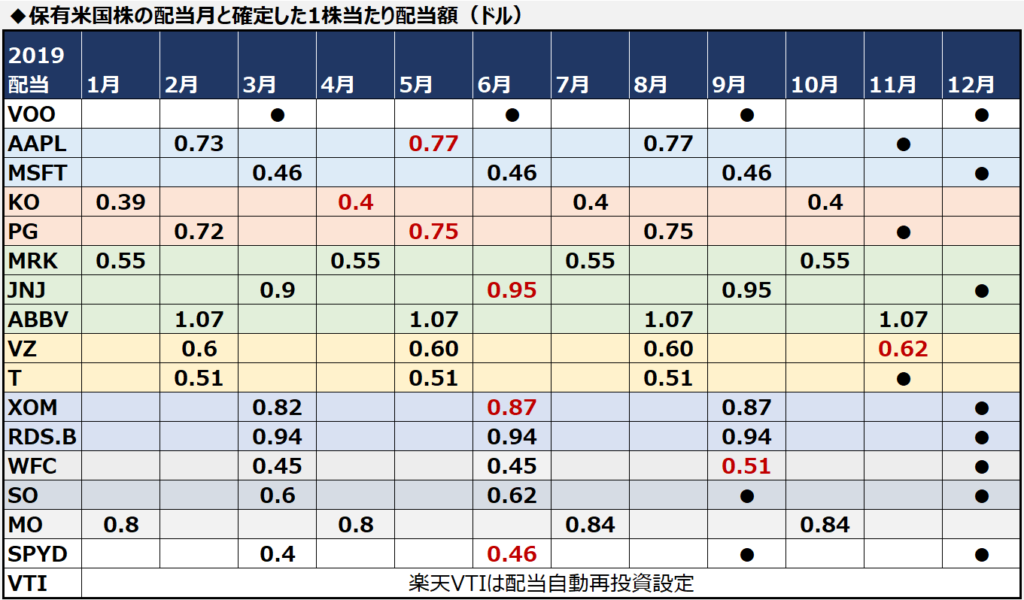

どちらも配当利回りは高くはなく、ともに1%台半ばの配当利回り(2019年9月時点)です。

しかし、注目すべき点は、『高い増配率』と『連続増配年』。

そして、それができるだけの理由が今の成熟してきたハイテク銘柄にあるというところです。

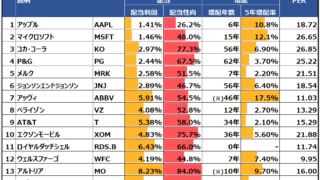

▼<参考>米国株保有リスト(2019.9.22時点)

連続増配の背景には潤沢なキャッシュフロー

AAPL(アップル)は、2019年5月配当分から四半期配当を0.73㌦から0.77㌦に引き上げ、2013年以来毎年増配を継続しています。

MSFT(マイクロソフト)も2018年9月に四半期配当を0.42㌦から10%近く引き上げて0.46㌦としました。

これは好財務と高水準のキャッシュフローといった業績面の好調さが下支えしているわけですが、その点はまさに投資家の注目を集めているところですね。

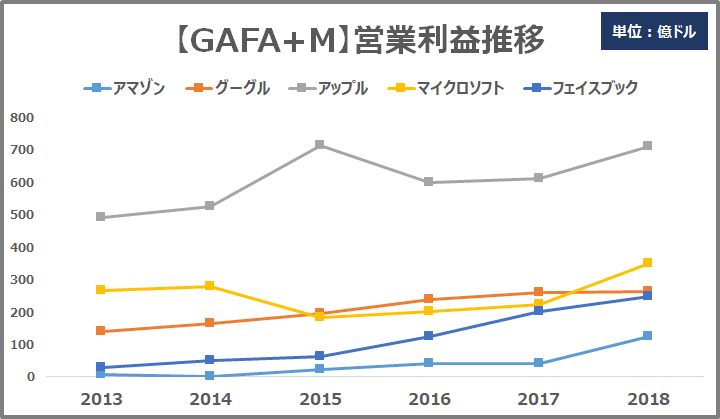

以下には無配のハイテク銘柄も含まれていますが、アップル、マイクロソフトの営業利益は順調に推移しており、売上高営業利益率は30%前後で推移しています。

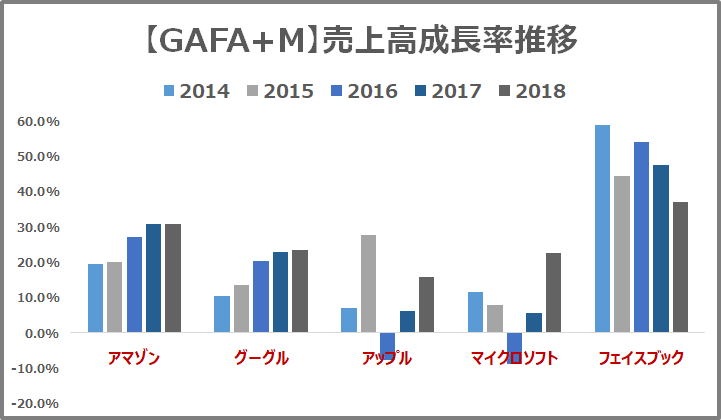

売上高成長率も一時期の停滞時期からは回復してきており、特にMSFT(マイクロソフト)は、Azure(アジュール)によるクラウド事業の伸長によって、成長力に対する投資家の関心が高まりました。

AAPL(アップル)やMSFT(マイクロソフト)以外には、例えばCSCO(シスコ・システムズ)も毎年増配を続けていて、配当重視の投資家にも人気のハイテク銘柄の一つですね。

これら人気の「ハイテク銘柄の配当株」に共通することを言い表すと、冒頭に記載したように、

好財務、高水準のキャッシュフロー、売上高成長への期待(≒ワイド・モート)、高配当株と比較して相対的に低い配当性向

といったところですね。

無視できない安定した高い増配の魅力

| CSCO | 8年 | 13.3% | 16.0% | 14.5% |

| ティッカー | 連続増配 | 1年増配率 | 3年増配率 | 5年増配率 |

|---|---|---|---|---|

| MSFT | 15年 | 8.2% | 10.1% | 12.1% |

| AAPL | 6年 | 14.6% | 11.6% | 10.8% |

例えば2019年9月時点でCSCO(マイクロソフト)の配当利回りは、約2.8%です。

配当を重視し高配当株を好む投資家にとっては物足りない配当利回りと言わざるをえません。

しかし、上述した好財務、高水準のキャッシュフローに裏付けされた高い割合の連続増配実績は、とても無視できないほど魅力的です。

その理由は『72の法則』を用いて計算したらすぐに実感できるでしょう。

72の法則とは、資産運用において元本が2倍になるような年利と年数が簡易に求められる法則。

年利(単位:%)×年数(単位:年)=72

CSCOの1年増配率13%を用いて考えてみます。

仮に今後も現水準の増配率が保たれると過程すると、

72 ÷ 13(%) ≒5.5(年)

配当は5.5年で倍になります。

あらたな投資による株数の取得を行わずとも連続増配によって株を保有しているだけで配当が増えるインパクトは大きいし、それは株価上昇による含み益の増加という面でもポートフォリオにポジティブな効果をもたらすはずです。

【比較】ハイテク株と高配当株を比較してみる

はい、それでは、これまでみてきたハイテク銘柄の特徴を押さえながら、いわゆる高配当株と比較してみましょう。

ハイテク株と高配当株の比較から特徴を把握しよう

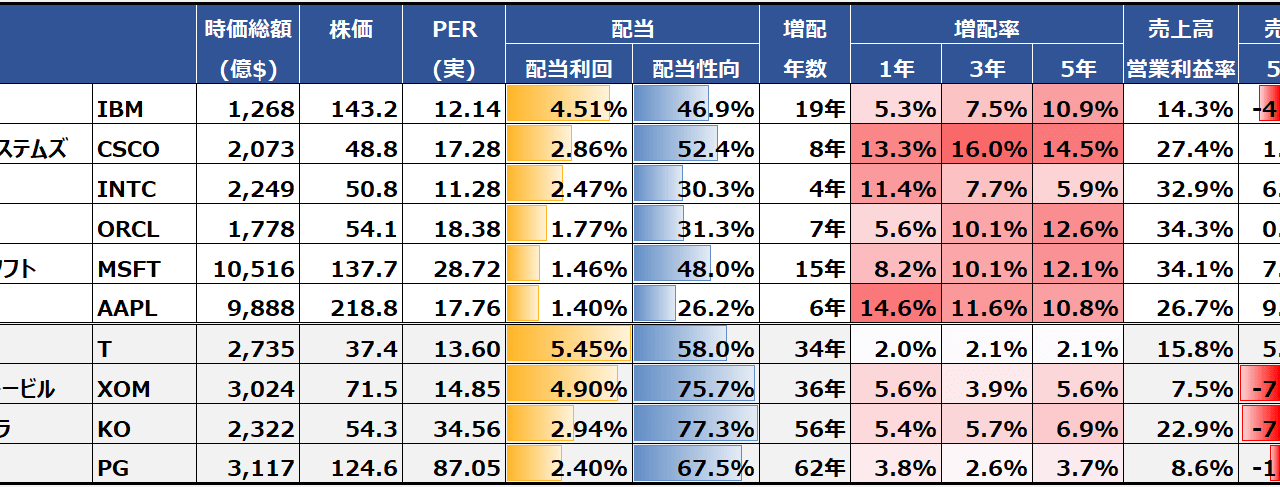

№1~6がハイテク銘柄、それ以降の「参考」としている銘柄がぼく自身保有している高配当株、増配株からの抜粋です。

いかがでしょうか。

ぼく自身が恣意的に切り取っている部分はあるとはいえ、傾向としてわかりやすい特徴がでているように思います。

- ハイテク株の方が配当利回りは低い

- ハイテク株の方が配当性向が低い

- ハイテク株の増配開始はここ10年前後で始まっている

- ハイテク株の増配率が高配当株より高い

- 目立つハイテク株の高い売上高営業利益率

- ハイテク株の方が売上高成長率が高い

さいごに;配当利回りの低い「ハイテク銘柄の配当株」へも継続投資すべきか

さて、最後にまとめます。

配当によって強固なマイキャッシュフローを築きたい投資家にとって、高配当株以外に無視できない存在になってきた『ハイテク銘柄の配当株』について考える。

好財務、高い水準のキャッシュフロー、未だ期待できる売上高成長率(≒ワイド・モート)が今後の連続増配の素地を作っており、高配当株と比較して相対的に低い配当性向がその余力も表している。

そして、株価上昇による値上がり益が高配当株の株価下落リスクを低減する期待も持てる。

そのため、ハイテク銘柄の配当株は現在配当利回りが低いと言えども未来の高配当期待株としても投資継続すべきだ。

とは個別株投資には不測の事態がつきものです。

毎期の決算をしっかりチェックしながら、銘柄の良し悪しは都度スタンスをあらためていきたいと思います。

▼個別株リスクを回避したい方にはETFが良いですね

▼つみたてNISAやiDeCoは賢く利用すべきです

▼注目されている高配当株にはリスクもあります

▼リスクヘッジは最優先で考えましょう

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。