こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

米国株を中心に約1,600万円を投資、運用中です。

配当金の積み重ねによるキャッシュフローの増加を投資の成果指標において、コツコツと投資を続けています。

さて、この記事では、『投資初心者に薦めたい投資本』について書いていきます。

同時に、『投資初心者に薦められない本』についても書いていきます。

お気付きの点やご感想はぜひ下のお問い合わせフォームからメッセージをお願いします。

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

はじめに;投資初心者に薦めたい投資本について考えたきっかけはコレ

ぼくは普段、会社でもプライベートでも投資の話しはほぼしません。

「投資の話をしない」というか「投資の話題にならない」といった方が正確ですかね。

しかし最近、少し投資に関する話題が周りでも増えてきているような気がするんですよね。

リアルでもちらほらこんな質問を受けるようになってきたためです。

まさに、以前大きく話題になった俗に言う『老後2,000万円足りない問題』の影響ですよね、きっと。

とはいえそんなとき、まじめな顔してこんなやり取りしたら、ちょっと違うなって空気になります。

一見スマートなやり取りに見えなくもないけど、投資はじめたいって感じの人にとっては、一つの会話キャッチボールの中に疑問点が多すぎてきっと説明不足だよね。

とはいえ丁寧に説明するにしては、仕事の合間じゃ時間がない。

飲み屋で話しているならいいんだけど、仕事の合間ならもっと端的に且つライトにポイントを伝えなきゃ尻切れトンボで会話が時間切れになってしまうわけです。

それに「投資をはじめたいんです」って言っても、ガチで説明されても相手も困っちゃうパターンが多いような気もします。

なぜなら、仕事の合間のちょっとした会話は、コミュニケーションのためのコミュニケーションである場合が多いためです。

人によっては、「投資はじめたいんだよね」っていう挨拶くらいのノリの人もいるしね。

そんなときに「この本お薦めだよ♬」ってお薦めの理由が濃縮された本を紹介できると、相手も自分も幸せだよね。

だから、この記事ではこのテーマを設定しました。

『投資初心者に薦めたい投資本』

そして、『投資初心者に薦められない投資本』

【投資本】投資初心者に薦められない投資本

前提として、これから挙げる本は素晴らしい名著です。

ぼく自身も持っており、米国株投資にのめり込むきっかけとなりました。

ただし、”投資初心者には”薦められないと思うんですよね。

なぜか。

内容がアカデミック過ぎる。ガチ。厚い。高い。

そして、統計資料を用いて数字をふんだんに根拠立てて話しが展開される。

そう。いけないところなんてなくて、圧倒的に正しいのです。

投資歴がある人にとっては最高のバイブル。

しかし同時に、投資初心者に必要なものはきっと、”圧倒的な正しさ”じゃないんだろうとも思うわけです。

端的に言うと、入門書じゃないわけ。

なので、投資はじめての方がこの本を薦められたりネットで引っかかっても、その時点ですでに投資にガチである場合を除いて、避けた方が無難です。

はい。それは例えばこの2冊の名著です。

①株式投資の未来

投資家に本当の利益をもたらすのは、企業の急成長ではなく永続だ。

銘柄選択のあるべき姿を提示した株式投資の教科書。

過去100年以上の膨大な市場データを背景に、どの銘柄にどのように資金を配分すれば、長期的に資産を積み上げることができるのか、そのための具体的戦略を紹介する投資家必読の書。

≪一部Amazon商品説明欄から引用≫

②ウォール街のランダム・ウォーカー

全世界で読まれる投資のバイブル。

初版は1973年。

本書のメッセージは『インデックスファンドへの投資がベスト』というもの。そして、それがなぜか?ということが過去のデータをふんだんに論じられている。

結局個人投資家にとっては、個別株売買やプロのファンドマネージャーが運用する投資信託に投資するよりも、ただインデックスファンドを買ってじっとしている方が良い結果を生むのだ。

≪一部本書まえがきより引用≫

投資初心者に薦めるべき本はどんな本か

上記2冊のような分厚いハードカバー本は、まずは投資への興味を抱き始めて、ハウツーを吸収したい投資初心者にとっては、いきなり12段の跳び箱を並べるようなもんです。

過去統計に基づいて展開される論理には、正しいと納得させられる力があるわけですが、”正しさ”では人は動きませんよね。

“楽しい”とか“自分に関係がある(身近)”とか、つまり、論理じゃなくて感情に訴えかけることができる投資本じゃないと、投資初心者には薦められないと思うわけです。

投資初心者に薦められると考える要素を挙げてみると、

- 入門編であること

- 楽しく読めて且つ厚すぎない

- とはいえ信頼できる根拠数値が載っていること

- 投資を身近に感じる=自分に関係があると感じられること

唐突ですが、これらの要素を満たす本って、ブロガーの本だと思うんですよね。

特に④が。つまり、イチ実践者であるブロガーが自分の経験から得た知見や実績でもって語りかけることや、主にTwitter等のSNSで書き手の存在が身近に感じられることで、静的な読書(お勉強)ではなく動的な読書(やってみたい!)になるように感じます。

【投資本】投資初心者に薦めたい投資本

何冊か挙げたい本がありますが、この記事ではこの2冊を挙げさせていただきます。

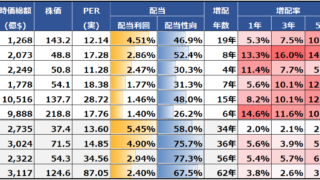

①バカでも稼げる「米国株」高配当投資

- 庶民がお金持ちになれるたった一つの方法

- 本当は死ぬほど簡単な米国株投資

- 米国株が最強すぎる理由を挙げてみた

- 金が金を生む高配当マネーマシンの作り方

- ど素人投資家への正しい投資技法

この本は、投資の醍醐味である個別株投資を身近に感じさせてくれる一冊です。

- 米国株は身近で簡単にできる

- なぜ米国株なのか

- どうやって何に投資をしていけばよいか

- 素人を脱するためのあるべき投資マインド、持つべき投資スタイル

といったことがわかりやすい口語体と説得力のある統計データで示されています。

何よりすごいと感じるのは、おすすめ銘柄を思いっきり並べているところですね。

誰しもが知る大型優良株とはいえ、これってなかなか簡単なことじゃないです。

つまり、実際に自ら投資も行っている筆者が、おすすめ銘柄の公表を含めて『ポジションを明確に取っている』ってことです。

個別銘柄以外にも投資スタイルや持つべき投資マインドについて強くポジションが取られているため、自分の投資スタイルを確立していくうえで、灯台の役割を果たしてくれるはずです。

共感した部分は真似をして、違和感があった部分は距離をとればいいわけです。

主張が弱くパッとしない投資本の場合、そういった実際の行動指標になるほどのパワーがないので使えません。

また、本書を読んだのち、著者本人のリアルタイムの発信が追えることもブロガー本の面白いところですよね。

とはいえ、投資をこれからはじめる人に個別株のおすすめばかりするのも少し不安。。ということで、セットでこれをおススメします。

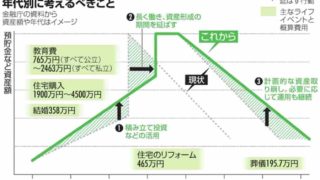

②お金は寝かせて増やしなさい

インデックス投資の入り口から出口戦略まで解説された、まさにインデックス投資案内本。

インデックス投資歴15年の著者自身の損益や心理が徹底的な個人投資家目線で語られます。

- 私がたどり着いた「お金を寝かせて増やす方法」

- 金融のド素人でもプロと互角以上に戦える「インデックス投資」

- 寝かせて増やすインデックス投資の実践法

- おすすめ金融機関&口座開設の手順と気になるNISAとiDeCo

- はじめるのは簡単だけど続けるのは意外と難しい

- 涙と苦労のインデックス投資家15年実践記

- 貴重情報!インデックス投資の終わらせかた

- 寝かせて増やすとはつまり人の未来を信じるということ

この本は、投資をはじめる人が情報を求めて辿り着く先の最適解の一つですね。

だって人によっては、FXに辿り着いたり、暗号資産に辿り着いたり、ソーシャル・レンディングに辿り着いたりするわけですよね。

それらと比べると、インデックス投資は100%軍配の上がる王道の投資法に違いありません。

経済専門家やプロのトレーダーではなく、15年を超える実践者で且つ発信を続けるブロガーだからこそ練りこめた信頼感や共感、やってみたいという行動への後押しが得られる本です。

さいごに;【投資本】投資初心者に薦めたい投資本。薦められない投資本。

ということで、投資をこれからはじめようかと悩んでいる人に、『投資って何から始めればいい?』って聞かれたら、

と薦めて、投資歴のある人には、株式投資の未来やウォール街のランダムウォーカーといった古典的なのものいうように二段階でおススメしていこうと思います。

▼過去記事でこんな投資本も紹介しています

▼有名ブロガーのたぱぞうさんの発売予定著書も楽しみです♬

https://t.co/0rSUW3CqeS

KADOKAWAさんからhttps://t.co/FpqKVzRpz1

きずな出版さんから拙著が2冊同時に出ます。

この夏はこれで大変でした😭

皆様、今後ともよろしくお願いいたします😊— たぱぞう🐘/米国株/不動産 (@tapazou29) September 25, 2019

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。