↓人気ブログランキング参加中↓

こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

米国個別株を中心に投資していてまだ経験の浅い方は一度やっておいた方がいいと思うシミュレーションを紹介します。

基本的に個別株のバックテストによるシミュレーションはあまり意味がないと思います。過去の値動きは将来のそれを担保しないためです。

業績の推移は重要だとしても株価の推移は長期的な展望の礎にならないということです。業績に基づく価値がそれを支えているわけですから当然ですね。

例えばエントリーポイントを考えるという目的であれば、テクニカル分析による株価に対するアプローチは意味があるかもしれませんが、この記事では短期的な視点は除外します。

ということでこの記事では、投資スタンスを固めるうえで、米国個別株を中心に投資をはじめようと考えている方が一度やっておいた方がいいと思うシミュレーションを紹介していきます。

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

はじめに

シミュレーション例には自身の保有銘柄を用いるため、先に投資内容についてかんたんにまとめておきます。

現在の投資活動は2階建てになっていて、

- 1階部分で税制優遇制度をフル活用したインデックス投信の自動定期積立

- 2階部分で増配&高配当銘柄を中心とした米国個別株投資

としています。

| 目的 | 成果指標 | 目的までの期間 | |

|---|---|---|---|

| 個別株 | FI(RE)※経済的自立 | 配当金(キャッシュフロー) | 長期(10年超) |

| インデックス投信 | 退職後のセーフティネット | 資産総額 | 超長期(20年単位) |

1階部分はつみたてNISAとiDeCoを満額、加えて楽天カード払いによるポイントバックが受けられる枠を使い切るための端数金額を上乗せし、合計62,000円を投資。

投資商品は『楽天VTI』と『eMAXIS Slim 米国株式』。

20年後の積立シミュレーションは、

- 年率5%運用できた場合、約2,500万円

- 年率6%運用できた場合、約2,800万円

- 年率7%運用できた場合、約3,200万円

という皮算用です。

一方2階部分は米国個別株とETFで構成しており、資産全体の75%程度を占めています。

こっちについての成果指標は配当金の積み上げ額。ただし、”配当利回りが高いこと”は銘柄選定のベースには置いていません。

高配当株のなかに含まれる「(株価下落等で)高配当株になっちゃった株」というジョーカーを避けるためです。業績の上向きとともに増配や自社株買いによる株主還元を継続している銘柄を中心に選択しています。

結果的に配当利回りが高くない銘柄も含まれていますが、保有銘柄全体で約4.5%の配当利回り、約7%増配のポートフォリオとなっています。

米国個別株を中心に投資している方は一度やっておいた方がいいと思うシミュレーション

冒頭にも記載した通り、個別株のみのポートフォリオでのバックテストによるシミュレーションは、それが将来を予測するという目的である場合、あまり意味があるとは思えません。

しかし、過去の相場急落局面において、保有ポートフォリオがどんな状態になっていたかを具体的に見ておくことには意味が感じられます。

自分の心のリスク許容度を個別に具体的に確かめるというわけですね。

『保有している個別株全体の評価額が50%程度になることを覚悟する』といった前提を持っていたとしても、個別株ではその下落幅が当然ばらつくため、精神的な負担はかなり大きいはずです。

40%下落する銘柄もあれば70%下落する銘柄もあるなかで、Buy&Holdという決意を貫けるか、あるいは貫く意味があるかについて、保有銘柄数分考えるのはとてもつらいと思います。。

それをシミュレートし可視化するツールとして使えるのがポートフォリオ・ビジュアライザーです。

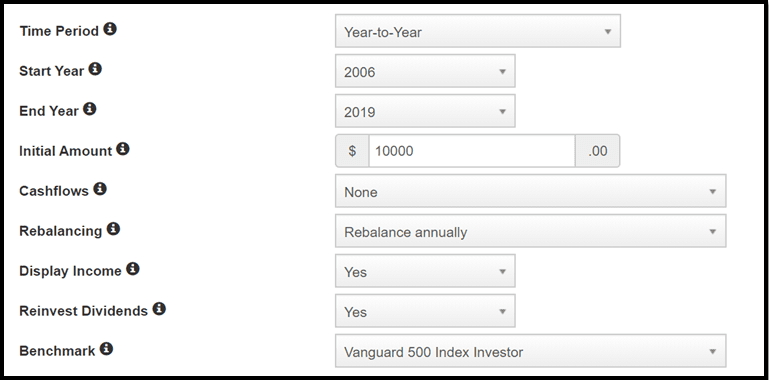

シミュレーション条件

シミュレーションするポートフォリオ

- 自身の保有銘柄とその割合を再現したポートフォリオ

- それを均等分散したポートフォリオ

- バンガード500インデックスファンド【VFINX】

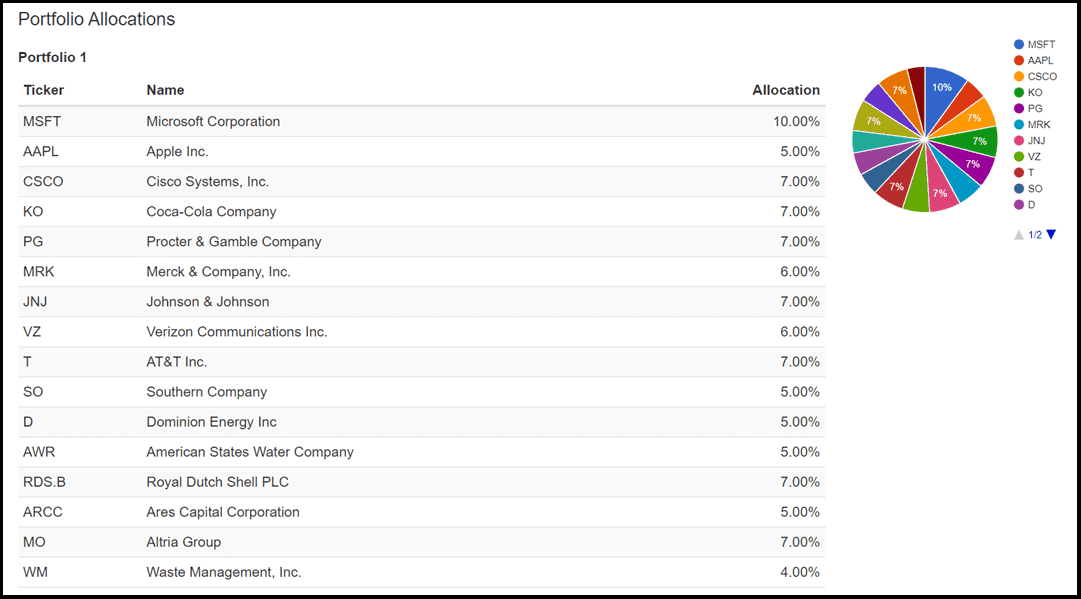

①保有銘柄とその割合を再現したポートフォリオ

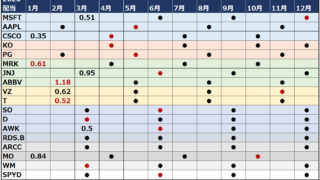

アッビィ【ABBV】は2006年からのデータがないためシミュレーションから除外、アメリカン・ウォーター・ワークス【AWK】も同様のため、アメリカン・ステイツ・ウォーター【AWR】に置き換えています。

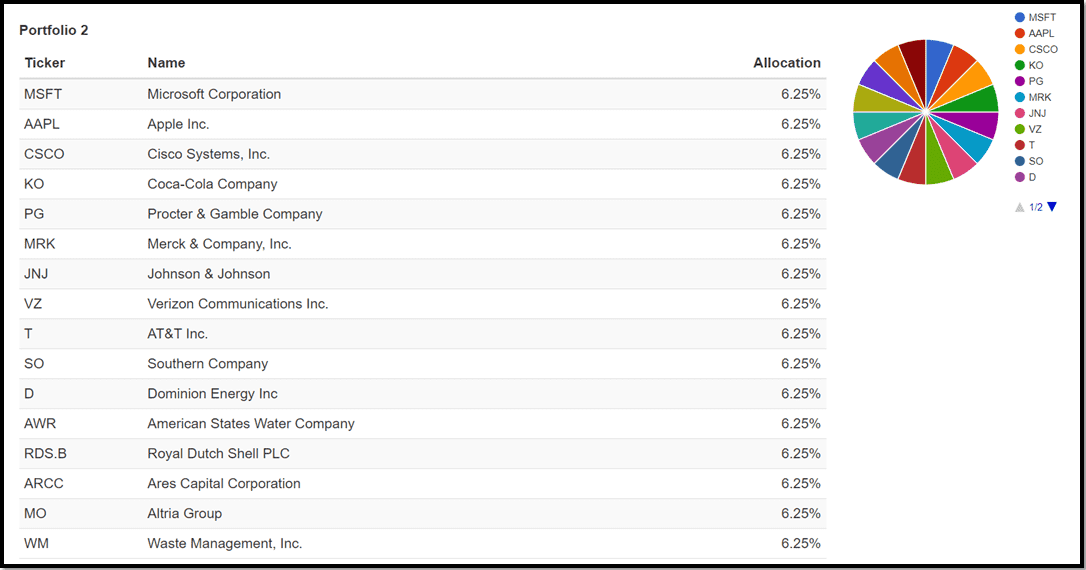

②それを均等分散としたポートフォリオ

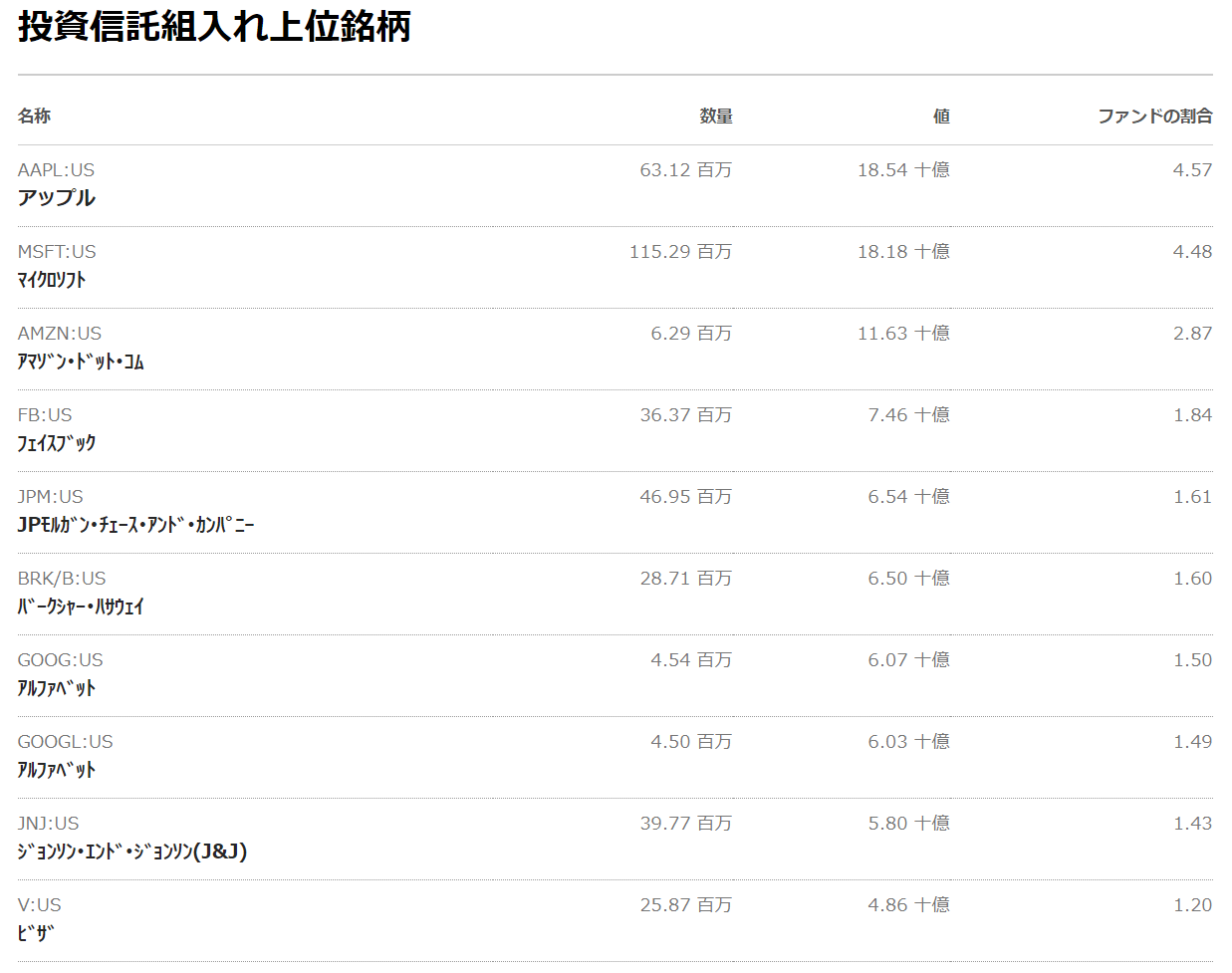

③バンガード500インデックスファンド【VFINX】

バンガード500インデックス・ファンド(Vanguard 500 Index Fund)は、米国大型株で構成されるS&P500種指数に連動する投資成果を目指すファンドです。

▼2020年2月時点の保有銘柄

早速シミュレーション結果をみてみましょう。

シミュレーション結果①ポートフォリオ・リターン

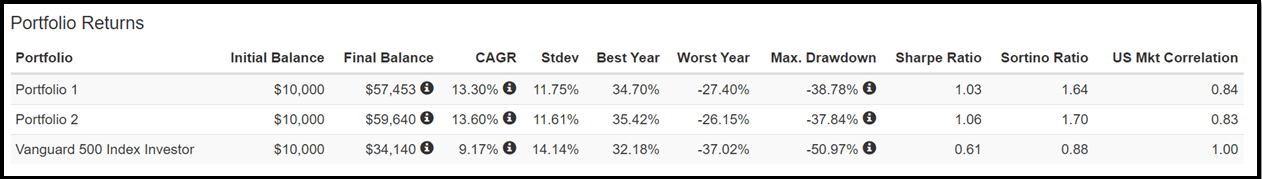

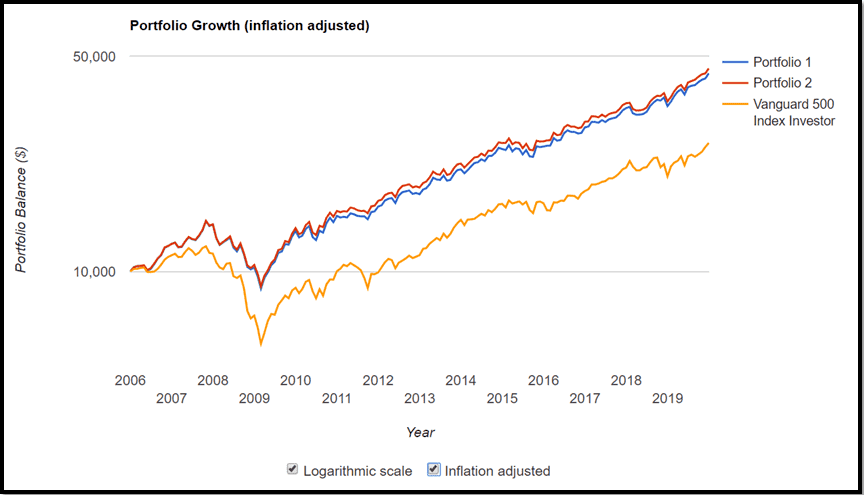

CAGRとは年平均成長率、Stdevとは標準偏差、Sharpe Ratio(シャープ・レシオ)とはリスク調整後のリターンを測る指標、US Mkt Correlationとは米国市場との相関係数です。

ポートフォリオ1、2ともにS&P500指数連動のファンドを上回っていますが、個別株ポートフォリオの場合、そこは見るべきところではありません。

未来のリターンをなんら担保してくれませんし、期間をいつから切り取るかで景色は変わってきてしまいます。たまたまです。

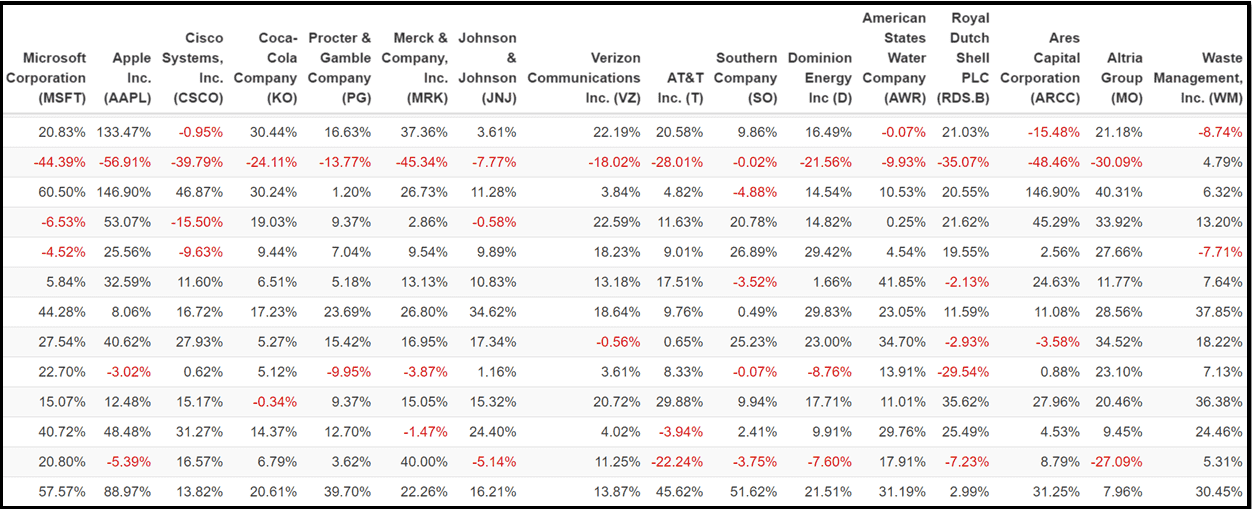

シミュレーション結果②年次リターン比較

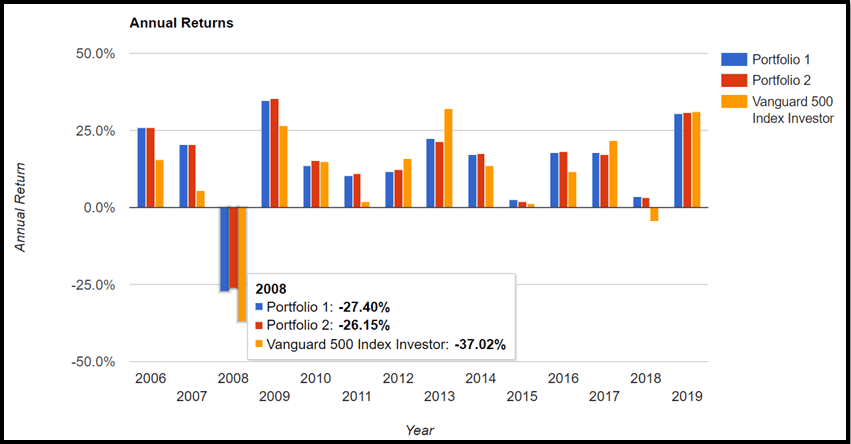

リーマンショックのあった2008年、ポートフォリオ1,2ともに約27%の下落となっています。VFINXは約37%の下落です。

っていうことをここでは覚えておきます。ほんとうにそんな理解でよいのでしょうか。

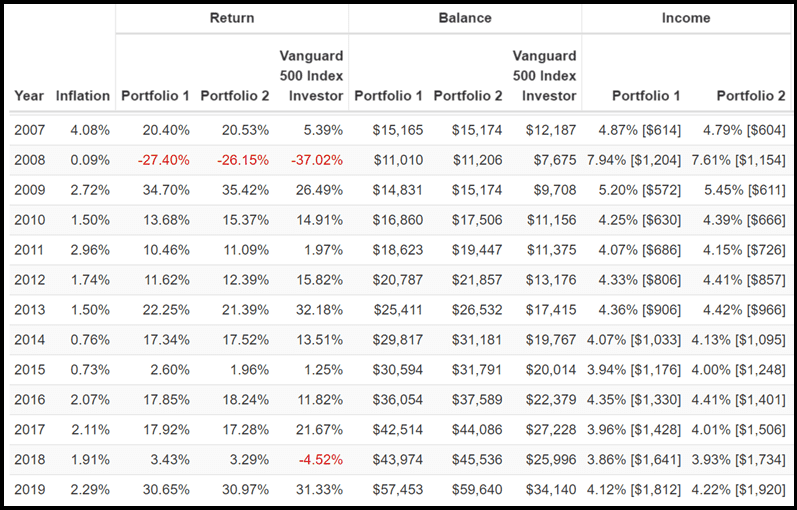

▼数値一覧はこちら

ちなみに相場下落局面では、『●●(例えばインデックス)より下落率がマシである』ということはなんら精神的なクッションになりませんよね。他人の財布との比較ではなく自分の財布の中身だけが問題です。

続いてポートフォリオ1のシミュレーション結果詳細についてみていきます。

シミュレーション結果④個別銘柄毎のリターン詳細

ここ!が!注目ですね。この記事で書きたかったところはここです。ポートフォリオ1の個別株毎リターン詳細。

ポートフォリオ構成銘柄のリターン詳細が一覧で見られるサイトって他に知らないんですよね。ポートフォリオ・ビジュアライザーでは、年次、月次でリターンが一覧で確認できます。

上から2行目の赤字ばかりなのが2008年。先ほど、ポートフォリオ1全体の2008年リターンは▲27.4%でした。

意外と大したことないなって感覚の裏では、ハイテク銘柄が40%~57%と大きく下落するなど、銘柄によってかなりばらつきがあるのがわかります。

どうでしょう。

保有銘柄を手放さずに耐えられると思いますか??

恐らく個々人の精神的なリスク許容値は、その良し悪しに関わらず結局のところ損益率だと思います。

ので、下落率に損益率を当てはめて、具体的に過去の相場急落時の状態を再現してみるとよいですね。

例えば、前月から50%超株価が下落したら売却するといったようなルールを定めている場合、56.91%下落しているアップル【AAPL】は手放すこととなります。

ところが翌年は+146%と株価を戻しているところが、個別株の取り扱いにくさ。。。

さいごに

ポートフォリオ・ビジュアライザーはぜひ使ってみてください。

個別株投資かインデックス投資かという選択は悩ましいところですが、迷っているならひとまず両方やるのがいいんじゃないかと思います。

はじめにつみたてNISAやiDeCoといった税制優遇制度をフル活用したインデックス投資を開始する。それを土台にしたうえで、さらに個別株投資をするかインデックス投資に注力するか考える。

そこには投資目的や投資余力といった個々の事情が絡んでくるため一概に最適解は出せません。

が、いずれにしても長期投資に適した銘柄やファンドを選択して、長く市場に居続けることが重要だと考えると、保有理由や自分の我慢できる線引き(リスク許容度)は明確にしておくべきだと思います。

ということで、ポートフォリオ・ビジュアライザーを使った、『投資スタンスを固めるうえで、米国個別株を中心に投資をはじめようと考えている方が一度やっておいた方がいいと思うシミュレーション』を紹介しました!

▼個別株保有状況に関する定期的更新記事

▼配当金の受取実績記事

▼家族にすすめた投資の内容

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。