こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

米国株を中心に投資、運用中です。

配当金の増加によるキャッシュフローの最大化を投資の成果指標におき、コツコツと投資を続けています。

さて、最近特に注目が強まっていると感じる『高配当株』。

例えば町の本屋でも”配当”という言葉への注目を強く感じます。

今日立ち寄った本屋で横並びになってた2つのライバル情報誌💰

発売日に差があった可能性はありますが、きっと表紙の印象差がこの差を生んでるんでしょうね👀 pic.twitter.com/j1THQw80jl

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) September 1, 2019

明らかにこれは、俗に言う『老後2,000万円足りない』問題、あの金融庁のレポートが喚起した話題へのみんなのリアクションですよね。

かく言うぼくも、自らの目的のために定期的な配当キャッシュフローという手段を手に入れんとする個人投資家の一人。

ということで、この記事では高配当、増配率、増配年数といった配当に着目した投資を検討している方向けに、基本情報を調べる手段を共有していきます。

このブログでは、これから投資をはじめる人やはじめたばかりの人に向けて記事を書いているのですが、その点を踏まえて以下の考え方を記事化のベースとしていますので、あらかじめご了承ください。

答えではなく調べる方法や知識を共有する。

いやいやつまり、もっといい案があったりもっと知りたい内容があったら下の問い合わせフォームからコメント下さいってこと。それによってこの記事内容もバージョンアップさせていきます!

ぼくはプロではありません。しかしイチ実践者です。事実(正しい情報):意見を7:3目安で共有、発信していきます。

何にせよブログの更新含め情報発信はtwitterが中心のため、ぜひフォローしてください!

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

はじめに;配当ってなに?高配当ってどういう状態?

かんたんに言葉の定義からおさらいしておきましょう。とても重要なことです。

配当とは

配当とは、企業が得た利益の一部を株主へ支払うものです。

企業が事業活動を行うには資金が必要ですよね。

その資金を調達する手段の一つとして、企業は株式を発行します。

その株式を買った(投資した)株主、いわば企業のオーナーに対して、(原則)事業がうまくいった際の御礼として、利益を還元する。

日本株の場合、配当金の他に株主優待として自社製品や割引券で還元する企業もありますね。

また、日本株は年2回の配当金受け渡しが一般的ですが、米国株は年4回の配当金受け渡しが一般的という違いもあります。

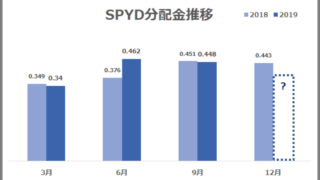

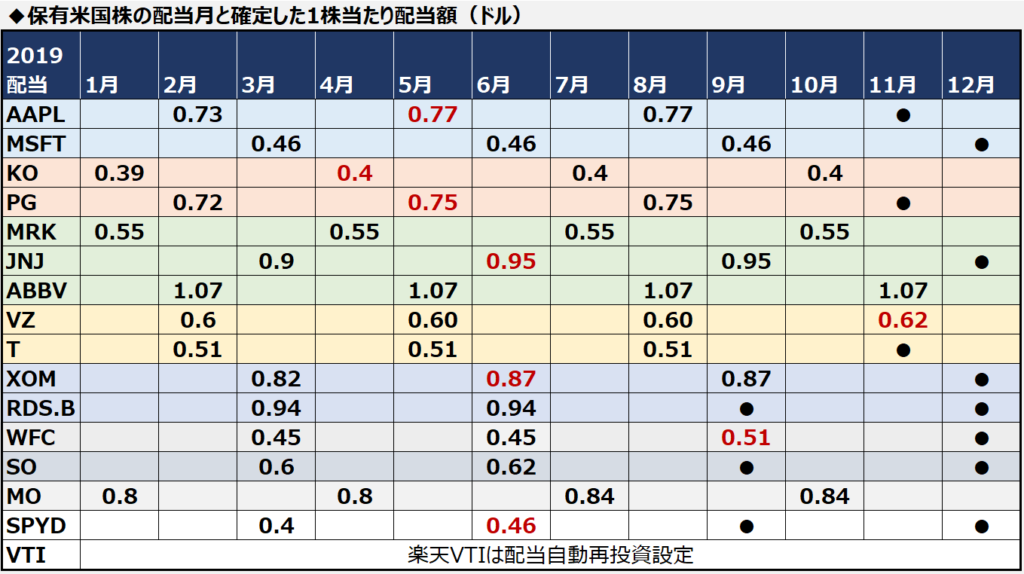

▼保有米国株の配当スケジュール

高配当とは?それはどういう状態か。

高配当とは、配当利回りが高い状態を言います。

配当利回りとは、株価に対する配当金額の割合を示す指標で%で表現されます。

- 株価2,000円で1株あたり年間配当金が100円なら、配当利回り5%

- 株価1,000円で1株あたり年間配当金が100円なら、配当利回り10%

上記が同じ企業で、①が1年前、②が今の状態を表していたとします。

100株保有していた場合、もらえる配当金は、①も②も年間10,000円です。

高配当とは株価に対する配当利回りの割合で、計算式にするとこれ。

1株あたり年間配当金 ÷ 株価 × 100

よって、1株あたり年間配当金が上がって株価がそのままの場合の高配当化はポジティブ。

ところが、1株あたり年間配当金がそのままで株価が下落した場合の高配当化はネガティブです。

そのため、その銘柄が高配当利回りであるかどうか、というよりも、なぜ高配当利回りとなっている銘柄なのかって問いがとっても重要になります。

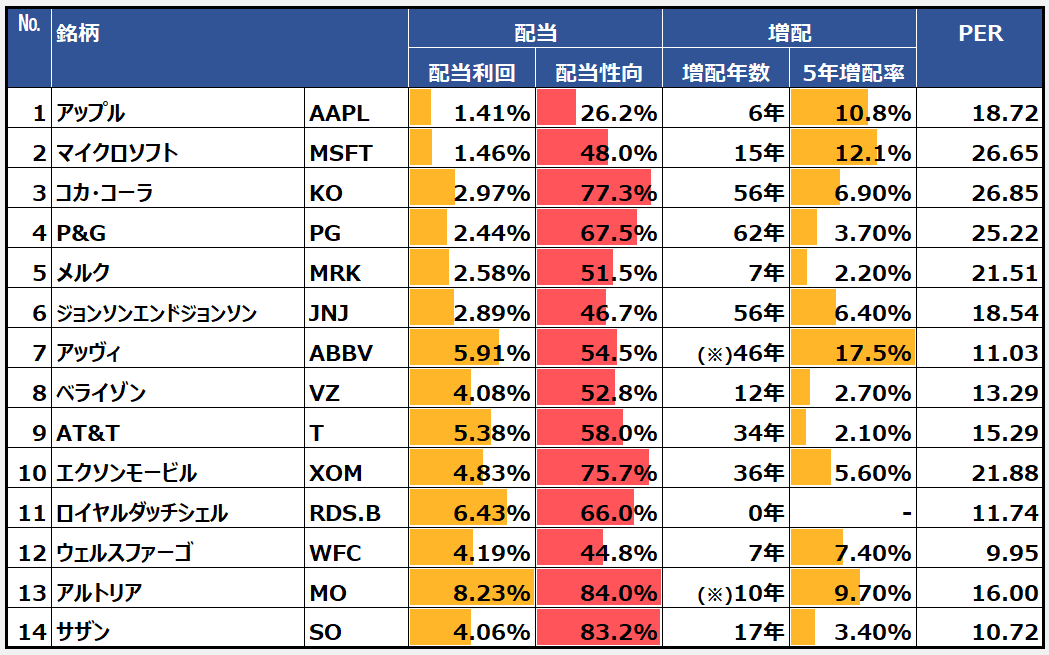

【例示】ぼく自身の高配当株中心の保有リスト

ということで、一口に『高配当株』といっても、配当利回りだけに着目すると『継続的な配当によるキャッシュフローの獲得』という手段に適さない銘柄を掴む可能性もあるため、注意が必要です。

配当関連の指標でスクリーニングに使われる他の項目には、『増配率』『増配年数』『配当性向』など色々目にしますよね。

調べ方をまとめる前に、一旦ぼくの保有株一覧をモルモットとして眺めてみましょう。

高配当株中心の保有リスト

保有株全体の平均配当利回り4.65%

どこからが高配当かっていうラインは恣意的なもので、5%だっていう人もいればもっと上だって人もいるでしょう。

個人的には高配当株と増配期待株を混ぜて組み込んだ保有株リストです。

各銘柄の配当利回りは以下の通りです。(2019.9.21時点)

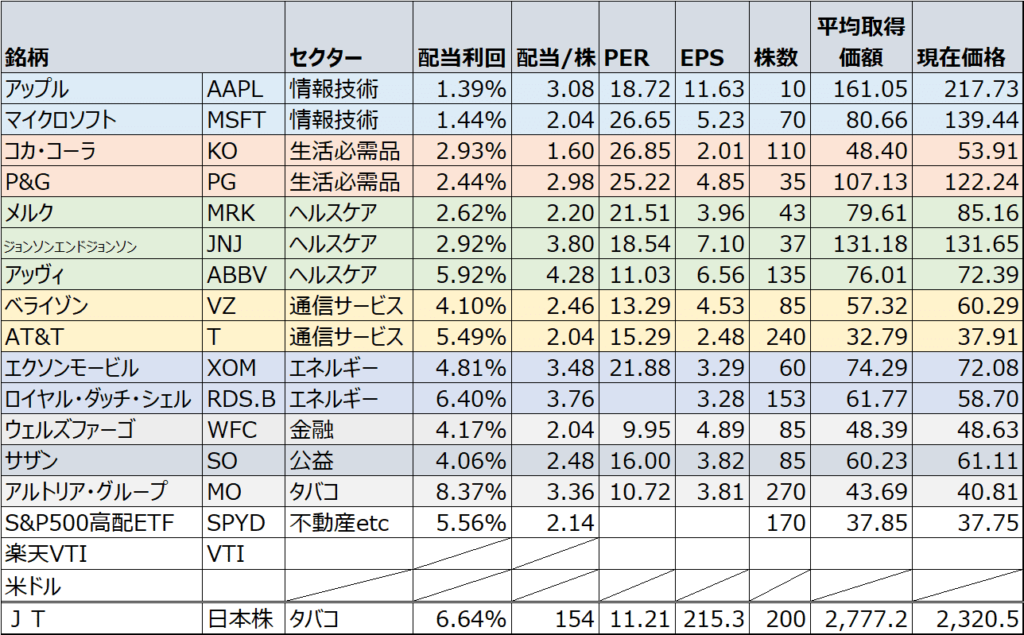

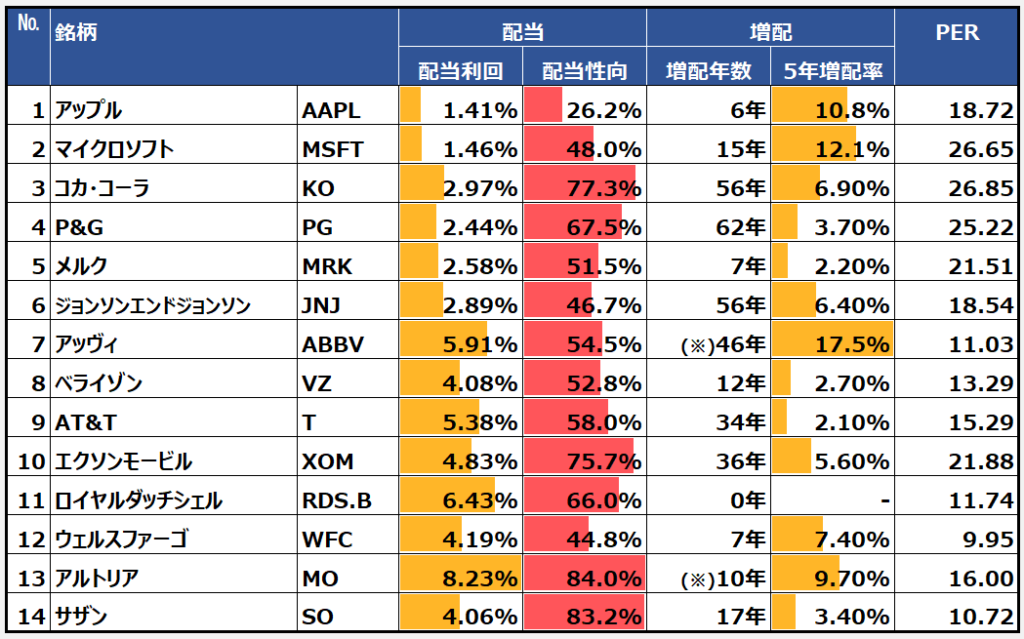

それでは続いてこれらの銘柄の配当利回りを含む一覧表に、『配当性向』『増配年数』『増配率』をくっつけてまとめてみます。

【米国株】配当利回りと配当性向、増配年数、増配率を見てみよう

配当利回りとともに、『配当性向』『増配年数』『増配率』をくっつけて一覧化した表が以下です。

先ほどの配当利回りが目立つ表とどう見え方が違うかをみてみましょう。

【一覧表】配当性向について

(※)部:参照サイトの数値をそのまま掲載。測定基準により年数大きく異なります。(ABBVは分社化設立後からカウントすると連続増配6年等)

配当性向とは、企業の税引き後利益から配当金をどのくらい支払っているかがわかる指標ですね。

配当性向が高ければ、リスクがあるというわけではありません。

なぜ高いのか?なぜ低いのか?

『株主還元姿勢が強く、利益の70%を配当に回すと宣言してるんだー』とか、『一時的に利益が減ったけど、配当金を減配せず維持したんだな』とか、『稼いだ利益は株主還元以外にも研究開発費に回していて低いのね』といったストーリーを想像するきっかけになるため、見るべき指標の一つですね。

【一覧表】増配年数について

(※)部:参照サイトの数値をそのまま掲載。測定基準により年数大きく異なります。(ABBVは分社化設立後からカウントすると連続増配6年等)

増配年数はそのまま増配した年数ですね(笑)

年数から汲み取れるメタ情報として、

- 好不況問わず連続増配を継続する一貫した株主還元姿勢があるのではないか

- 連続増配できるだけの「稼ぐ力」「市場優位性」がある企業なのではないか

という視点が生まれ、銘柄を調べる切り口ができますよね。

なお、連続増配はその年数によって以下のように評されています。

1株あたり配当を50年以上連続で増配している銘柄

1株あたり配当を25年以上連続で増配している銘柄

ただし、配当貴族としてグルーピングされている銘柄は、正確には『S&P500配当貴族指数』として恣意的に抽出されている銘柄群で、1日あたりの取引出来高(その株の流動性)や企業規模などによって選定されています。

【一覧表】増配率について

上記一覧表では5年増配率を加えています。

増配率とは文字通り増配した割合を示しているわけですが、配当利回りに劣らず注目すべき項目です。

上述した配当利回りの計算式にて1株あたりの配当金が上昇すると、配当利回りが上がりますよね。

1株あたり年間配当金 ÷ 株価 × 100

高配当化のポジティブな理由は増配という要素に起因するものですし、増配するには企業が儲けていなければ基本的には不可能です。

例えば、上記MSFTの配当利回りと増配率で考えてみると、

2%の配当利回りだが毎年10%増配したら、8年後には実質利回りは倍になる。

【米国株】高配当、増配率、増配年数の調べ方。

はい、ようやく本題ですが、ネット上には銘柄のスクリーニングができるツールや情報がまとめられたサイトがたくさんありますよね。

これから紹介するものは、ぼく自身がよく利用するものなのですが、注意すべき点が一つ。

各ツールやサイトによって、積算に用いた数値や時期、条件が異なることがあります。

そのため、前提条件は常に確認すべきですし、はじめのうちは複数のサイトやツールでチェックしたほうがよいでしょう。

そのうち、「この数値には違和感があるな」「以前別のサイトで調べた数値と乖離が大きい」といった肌感覚でチェックすべきかどうかという視点が身に付いているはずです。

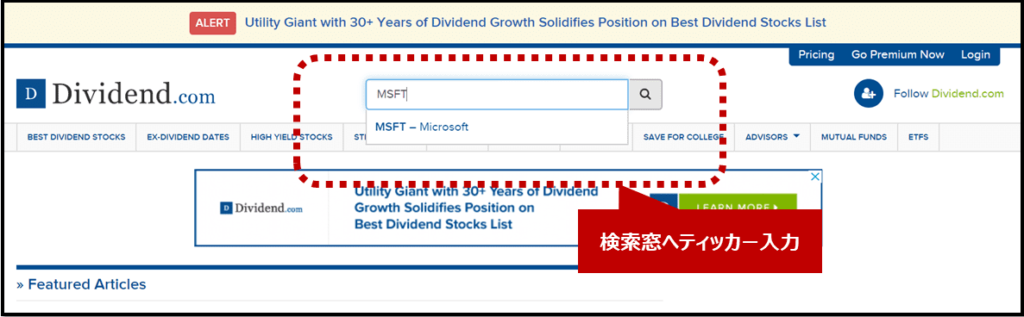

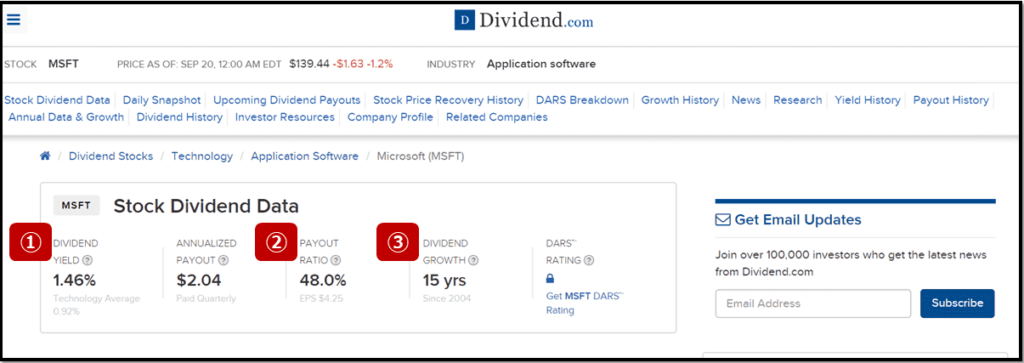

①Dividend.com

上記一覧表のうち、配当利回り、配当性向、増配年数はこちらのサイトから調べています。

サイトDividend.com

英語サイトですが、慣れるとシンプルで非常に使いやすいサイトです。

- DIVIDEND YIELD配当利回り

- PAYOUT RATIO配当性向

- DIVIDEND GROWTH連続増配年数

上記以外にも銘柄分析に必要な情報が網羅的に掲載されています。もちろん無料です。

②The DRiP Investing Resource Center

上記の増配率は、こちらのサイトから調べています。

こちらも英語サイトですが、データをエクセルでダウンロードできるため、慣れると自分の好きなようにスクリーニングすることができます。

左から『Company name=銘柄名』『Ticker simbol=ティッカー』。

赤色部『No. Yrs=連続増配年』、紺色部『Div Yield=配当利回り』、右端の赤色部『DGR ●-yr=●年増配率』。

初めにタイトル部の英単語を理解すればあとは自在にエクセルでスクリーニングが可能です。

さいごに;高配当・増配率の調べ方。銘柄の見方を変えて投資先を選別するには。

個別株投資家にとって、銘柄選択とは趣味化しているケースもありますが、はじめてのうちはかなりストレスですよね。

はじめは有名ブログや情報サイトでのおすすめ銘柄を買ってみてもよいかもしれません。

そう。ただ、この記事で見てきたように、配当利回りは日々株価とともに変動しますし、高配当株には高配当株である理由があるわけです。

慣れてきたら、その数字の裏側にある根拠を調べていくと一層投資の面白みが深まるかもしれません。

投資は趣味じゃない!将来の備えとしての手段だけであって、時間なんか割きたくない!って場合は、ETFや投資信託を利用するとよいですね。

この記事で紹介した以外の無料ツール、サイトは他にもたくさんあります!

このブログでも銘柄や業績チェックに役立つ情報を発信していきますので、ぜひまた見に来てください。

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。