こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

米国株を中心に、約1,600万円を投資、運用中です。

基本的に買った株は長期で保有することを志向するBuy&Hold、そして売却益(キャピタルゲイン)ではなく配当益(インカムゲイン)による安定したキャッシュフローの構築を成功指標において資産運用を行っています。

さて、9月分として、MSFT(マイクロソフト)から配当金を受け取りました。

金額は以下Tweetの通り。

■配当金の着金を確認🤗

銘柄:MSFT

入金:28.98㌦株数は少ないですが2016NISA購入分のため、含み益で心がゆとります(*´∇`*)

9月はJTとWFCから配当受領済み

残りは添付表のようにJNJ,XOM,RDS.B,SO,SPYDからの配当受領予定💰

約5万円分は11月or12月配当の権利落ち前銘柄から選定し再投資(*´∀`)♪ pic.twitter.com/RpMnEDODaK

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) September 19, 2019

この記事ではマイクロソフトからの配当金をもらったことをきっかけに考えたあるモヤモヤについて書いていきます。

それがこれ。

趨勢の激しいハイテク銘柄において、保有株として決めた1,2銘柄へ長期的に継続投資していくことへの不安、ストレス

いや、もちろんマイクロソフト(MSFT)なんて投資しておけば間違いないと思っていますよ。

株価は上昇を続けていますが、売上高成長率は2017年以降上向き、営業利益率は30%前後をキープ、Azureは好調で、提供サービスのサブスクリプション化にスマートに成功している成長&大型企業の代表格の一つです。

つまり株価とその裏付けとなる業績や企業価値の乖離をそこまで感じない良い銘柄。

主にBtoBの世界で圧倒的なブランド力、高いブランドロイヤルティを見せつけられると、取る揚げ足なんて見当たりません。

ホロレンズといったスマホの次を担うデバイスへもしっかり投資しているし、今後さらに人々の生活には欠かせない存在となっていくことを疑う方が難しい。

そう。でもね、”とはいえ”ってことなんですよね。。

現在15銘柄程度保有しており、毎月なけなしの追加投資金から対象を選ぶのですが、もちろん決定ルールはあれど、相対的に割高に見えるハイテク銘柄への投資には毎回迷いが生じるわけです。

そうそれ。でもそう感じるということは、

なぜ、なんのためにハイテク銘柄株をポートフォリオにトッピングしているのかっていうことを見失っている可能性がある

んだと考えています。

ということで、この記事では上記①の悩みから②への考察を経て、それらを一歩先に進めた結論をまとめとしていますので、ぜひお読みください。

同じモヤモヤを抱える方の一つの考える切り口として役立てればうれしいです。

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

はじめに;MSFT(マイクロソフト)から配当金を受け取りました

MSFT(マイクロソフト)から配当金を受け取りました。

28.98㌦≒3,129円分と少なめですが、2017年,2018年のNISA枠で購入したため、含み益による保有資産への貢献が大きい銘柄です。

| 株数 | 平均取得価格 | 株価 | 上昇率 |

|---|---|---|---|

| 70株 | 80.6 | 139.44 | 73% |

MSFTは保有し続ける可能性が高い銘柄の一つですね。

しかし、あまり積極的に買い増せていないのは、増配且つ高配当な銘柄を優先して投資しているのと、上述もした以下理由からです。

趨勢の激しいハイテク銘柄において、保有株として決めた1,2銘柄へ長期的に継続投資していくことへの不安、ストレス

なぜ、ハイテク銘柄を保有銘柄リストに入れているのか

2016年から積極保有していたハイテク大型銘柄のうち、AMZN(アマゾン・ドット・コム)、FB(フェイスブック)は利確売却済。

AAPL(アップル)は株数を減らして保有中、MSFT(マイクロソフト)はそのまま保有中です。

▼AAPLチャート(5年)

5年間保有していた場合、株価は137%に上昇。

米中貿易摩擦の影響で株価が乱高下する場面はあれど、今や高値更新をうかがえる状況で、PER(実)は17.67倍。

配当利回りは1.39%と低めですが、株価上昇によるトータルリターンを考えるとこれまでは動じず保有していたことが正解であったと言えます。

▼MSFTチャート(5年)

5年間保有していた場合、株価は235%まで上昇。

配当利回りは1.44%と低めですが、連続増配は18年。

つい先日も全四半期比11%の増配を発表、そして400億ドル規模の自社株買いによる株主還元策を発表し、株価は最高値圏に張り付いています。

手放したくなるワケがありません。しかし同時に、買い増しをたまに躊躇します。

なぜか。

それは、ハイテク銘柄の保有目的が以下だからです。

自分の投資による成果指標は、配当金の増加による生活コストを超えるキャッシュフローの獲得と最大化。

とはいえ、含み損が増大することを恐れるが故に、値上がり益を期待したハイテク銘柄をトッピングしている。

だから、株価が最高値圏にいるハイテク銘柄を買い増ししにくい心理になるわけですよね。

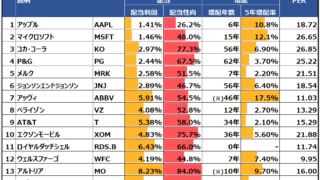

ちなみに現時点の保有銘柄はこちらです。

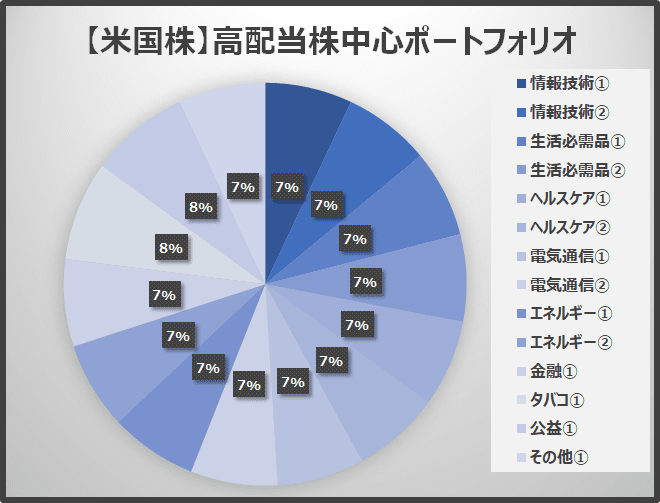

セクター別に分類すると概ねこのように仕分けして眺めることができます。

配当益重視のコンセプトの中に売却益を求めるハイテク銘柄をトッピングしていることからジレンマを感じているわけなので、配当益も売却益も見込める別セクターの銘柄に入れ替えばいいのではないか。

とも考えますが、できればハイテク銘柄の成長力を取り込める余地は持っておきたいというのが希望。。

今後も社会を変えるようなサービスはハイテク銘柄から生まれてくると考えているためです。

社会を変えるようなサービスを生み出す企業の株価は、言うまでもなく、企業価値(事業価値+財産価値)の増大によって右肩上がりに上昇するでしょう。

問題は、それが現在保有している2銘柄と確実に言えるのかどうか、ということです。

うん。であるならば、どうするかってことですね。

まとめ;今後検討すべきこと

さて、ここまでの内容をかんたんにまとめます。

現在感じているモヤモヤは、

趨勢の激しいハイテク銘柄において、保有株として決めた1,2銘柄へ長期的に継続投資していくことへの不安、ストレス

です。

それはなぜかというと、

自分の投資による成果指標は、配当金の増加による生活コストを超えるキャッシュフローの獲得と最大化。

とはいえ、含み損が増大することを恐れるが故に、値上がり益を期待したハイテク銘柄をトッピングしている。

にも関わらずハイテク株が、

- 株価最高値圏で推移しており、

- 長期=10年,20年スパンで考えた時に、趨勢激しいハイテク企業において、保有している1,2銘柄に絞った投資スタイルが合理的か

という迷いがあるためです。

毎回決算をもとにハイテク個別株の選別を行っていけばよいとも言えますが、ボラティリティの高いハイテク株はタイミングによって機を逸する可能性も高そうです。

ここまで記事化しながら考えてきましたが、以下を検討することにしました。

現在保有しているAAPL,MSFTはNISA枠で購入していることもあり、税制上の優遇も利いていることから、売却せずにそのまま保有することとします。

そのうえで、以下3つのETFから新たな保有銘柄を選定していきます。

バンガード・米国情報技術セクターETF

- ティッカー:VGT

- 設定年:2004年

- 経費率:0.1%

- 資産総額:210億㌦

- 配当利回り:1.18%

- 3年トータルリターン:23.59%

米国情報技術セクターへ投資。アルファベット、フェイスブックは外れ、アップルとマイクロソフトがとも14%を占め2社に集中。約320銘柄の組み入れ。

インベスコ QQQ

- ティッカー:QQQ

- 設定年:1999年

- 経費率:0.2%

- 資産総額:750億㌦

- 配当利回り:0.18%

- 3年トータルリターン:18.67%

ナスダックの非金融大型株で構成するNASDAQ100指数に連動。IT43%、通信23%程度。GAFAとマイクロソフトで約4割超。

バンガード・S&P500ETF

- ティッカー:VOO

- 設定年:2010年

- 経費率:0.04%

- 資産総額:1,220億㌦

- 配当利回り:2.02%

- 3年トータルリターン:14.04%

S&P500指数に連動するように運用。約500銘柄を保有し、マイクロソフトやGAFAなど上位10社で2割超。セクター別では、IT、ヘルスケア、金融が上位。

GAFAM(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル、マイクロソフト)といった大型ハイテク銘柄の割合が高く、且つ広く銘柄分散されたETFを保有することが、上述した『値上がり益も取り込むために保有株にハイテク銘柄をトッピングする』という目的を果たしながらリスクヘッジもできる道となるのではないか。

今回はここまでとし、次回、上記3つのETFを調べてまとめながら結論を出したいと思います。

▼現在の米国株投資状況のまとめはこちら

▼直近の配当金受取実績まとめ記事はこちら

▼個別株中心ですがETFへも定期投資中です

▼投資に臨む基本的な考え方はこちら

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。