こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

米国株中心に約1,300万円を投資、運用中です。

配当金で生活コストを上回るキャッシュフローを構築、経済的自立(Financial Independence)を実現すべくコツコツと投資を続けています。

さて、10/7発売の米国会社四季報2019年秋冬版を購入しました。

米国会社四季報🇺🇸最新版

ポチりました🤗

これは毎回Kindleじゃなくて紙の本買ってます📕 pic.twitter.com/NLqzYrW4sW

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) October 10, 2019

米国株投資を行っている人には馴染みのある情報冊子ですよね。

ぼく自身毎期買うわけではありませんが、家には常に1冊ある状態です。新しいバージョンを購入したら古いものは売って処分するってサイクルですね。

そうそう。なので最新版はさっさと新品で買う方がお得。米国会社四季報は”最新情報”が掲載されているため、生ものと同じで鮮度がどんどん落ちていくので。

ですが、”最新情報”目的ではなくて辞書的に手元に置いておくのも用途としてなかなか便利。紙面には厳選された米国会社の企業概況や事業構成、競合企業といったコロコロ変わらない基本情報もふんだんに含まれているからです。

たぶんそんなふうに感じている人にとって、米国会社四季報は実用的な米国株入門書になるんじゃないかなと思います。

1冊税込み3,300円となかなかの金額なので、購入を検討している投資初心者の方向けに内容や使い方をレビューしてみますね。

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

【米国会社四季報】どんな内容?どんなことがわかるの?

米国会社四季報は、年2回、『春夏号』『秋冬号』として発刊されています。

記事構成はこんな感じ。

米国会社四季報のコンテンツ

巻頭特集ページ

毎期テーマが設定され、今が旬の銘柄紹介特集記事が巻頭を飾ります。

例えば2019年秋冬号では、

『世界を動かす有望銘柄』として4頁に渡りテック企業の紹介。

半導体、ビジネステック関連の注目12銘柄とネットワーク、フィンテック関連の注目12銘柄がピックアップされています。

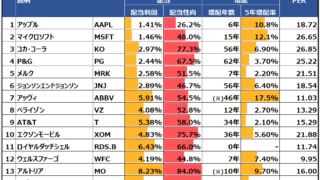

『ランキングで選ぶ有望銘柄』として、高配当株、割安株などを紹介。

8つの切り口によるランキング形式で銘柄が紹介されています。

『成長市場で選ぶ有望銘柄』米国で注目度の高いヘルステック企業を紹介。

米国社会が抱える課題(伸びる可能性のある市場)を挙げながら、そのソリューションを提供しうる銘柄として8銘柄がピックアップされています。

ここまでで16頁(/579頁)分です。

複数の索引

巻頭記事の後は、いよいよ個別銘柄の情報が並んだページがずーっと続くわけですが、いざ確認したい銘柄を探すときに便利なように、様々な切り口で索引が複数掲載されています。

- ティッカーコード索引

- 日本語社名索引

- 英文社名索引

- ブランド索引

- ETF索引

ブランド索引ってのもなかなか面白くて、例えばコンビニであるアイスを食べて『こんな美味しいアイスを販売している株は最高だ!』と思ったならば、そのアイスのブランドで銘柄を検索することができます。

まぁ実用的なものは、①ティッカーコード索引、②日本語社名索引、⑤ETF索引の3つですね。

ここまでで97頁(/579頁)分です。

個別株銘柄

100頁から493頁までは個別銘柄の情報が掲載されています。

その中でも2種類にセグメントされていて、

創業年、上場年月、決算月、本社所在地、従業員数、URL、代表者、企業概況、株主、株式数、時価総額、同業種内<時価総額><売上高>順位、S&P格付、主要顧客、財務情報、直近3年間の業績、直近2年分の予想業績、株価情報、……etc。

情報量として多すぎず少なすぎず、その企業の輪郭を捉えるうえで丁度良い重量感でまとまっていると感じますね。

また、このようにセクター別に分類掲載されているため、同業種内の企業を見比べる際も視認性、検索性はよいんじゃないかと。

- エネルギー<16頁>

- 素材<16頁>

- 資本財<24頁>

- 商業・専門サービス<6頁>

- 運輸<6頁>

- 自動車・自動車部品<3頁>

- 耐久消費財・アパレル<14頁>

- 消費者サービス<10頁>

- 小売<24頁>

- 食品・生活必需品小売り<2頁>

- 食品・飲料・たばこ<10頁>

- 家庭用品・パーソナル用品<3頁>

- ヘルスケア機器・サービス<19頁>

- 医療・バイオ・ライフサイエンス<17頁>

- 銀行<8頁>

- 各種金融<15頁>

- 保険<11頁>

- ソフトウェア・サービス<33頁>

- ハードウェア・情報機器<16頁>

- 半導体・半導体製造装置<10頁>

- 電気通信サービス<2頁>

- メディア・娯楽<17頁>

- 公益事業<13頁>

- 不動産<1頁>

ETF銘柄

さいごに、494頁から565頁まで約100頁に渡って、『日本で買える厳選ETF285銘柄』が掲載されています。

ETFはブランド別にまとめて掲載されていて、

- Direxion<34銘柄>

- Invesco<7銘柄>

- iShares<73銘柄>

- SPDR<47銘柄>

- VanEck<25銘柄>

- Vanguard<65銘柄>

- Wisdom Tree<26銘柄>

- その他<8銘柄>

1頁に4銘柄が並べられ、そのETFが含む銘柄の投資地域、特色、ETFのベンチマーク、時価総額、経費率、運用実績、分配金実績と知りたい基本情報がコンパクトにまとめられています。

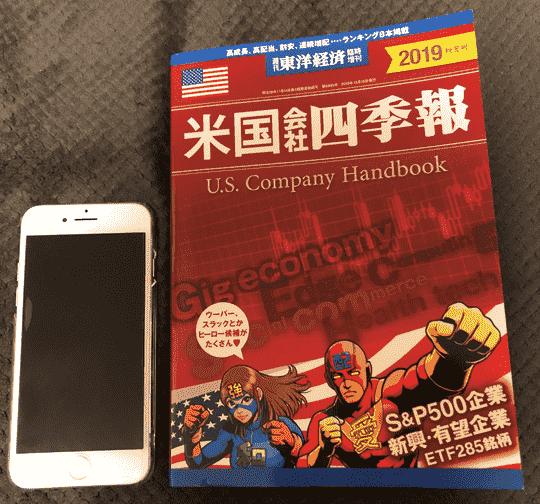

【米国会社四季報】実物のサイズ感はどのくらい?

米国会社四季報って本屋で見かけたことないですよね。

はい、米国会社四季報はあんな分厚くなくて置き場所に困るようなサイズではないところもいい所ですねw

▼米国会社四季報のサイズをiPhoneと比べてみると…

▼米国会社四季報の厚みは…

【米国会社四季報】さて、どんなふうに活用しようか。

米国会社四季報は、情報冊子として批判的な意見も耳にします。

銘柄毎の情報量が少ない!とか、そもそも掲載銘柄数が少ない!という意見ですね。

網羅的にすればするほど冊子は分厚くなり、それによって検索幅は広がると言えども検索のし易さは低下するはずなので、その批判は米国会社四季報の良い所の裏返しとも言えます。

個人的にはその米国会社四季報の情報量の丁度良さが、一家に一冊的な汎用的性格を生み出しているのではないかなと考えています。

では、米国会社四季報をどのように活用するか。

ぼく自身は情報と思考の蝶番のような役割として活用しています。

どんな投資の種類でも共通することですが、はじめてで右も左もわからない頃は、情報が入ってくる方向は常に一方的ですよね。

インターネット、雑誌、SNS、知人談を情報源とし、『●●って銘柄がいいらしい』的なことを耳にするわけです。

その銘柄をそのまま購入に走る。……なんてのは愚の骨頂です。……が、はじめての頃は自分でインターネットで調べようと思っても、情報の洪水で溺れるようなもので正直しんどい。

グーグルで上位表示されるページは、どこの誰だかわからないし、知りたい情報だって見当たらない。

そもそも何が知りたいのかだって整理できていないまま調べることさえあるでしょう。

なので、気になった銘柄があったら、まずは米国会社四季報でその銘柄を調べるわけです。

なぜか。

- 情報の信頼性

- 情報の一覧性(視認性)

- 主体的な関連銘柄検索のしやすさ

米国会社四季報の発刊元は東洋経済新報社。

ネットでそこら辺に転がっている情報に比べたら信頼性が高いですね。

紙面は1銘柄単位で上述した基本情報から財務、業績まで一目で確認できる一覧性もあります。

そして、セクター単位でまとまっていることや、銘柄紹介欄に競合先に関する情報も掲載されていることから、すぐに横断的に銘柄がチェックできるでしょう。

それにより、インターネットやSNSで得た浮足立った情報を一旦地に足のついた情報に整理、さらに調べるべきことを整理して検討のステップに入ることができます。

つまり、情報と情報、情報と思考の蝶番のような役割として米国会社四季報はうまく機能してくれるわけです。

また、米国株がはじめてのうちは、辞書的な使い方以外にも、読み物としても活用できますね。

巻頭ページはまさに『読み物』だし、巻末にはまさにこんな章もあるためです。

- 『初心者のための米国株の基礎知識』

- 『初心者のための米国ETFの基礎知識』

さいごに;米国会社四季報を買いました。初心者向けの米国株入門書の一つかも。

ここまで米国会社四季報のレビューをまとめてみましたが、少し触れたように、旧版でも役立つ情報はあります。

税込3,300円とお手軽な値段ではありませんので、はじめは中古本を買ってみてもよいかもしれませんね。

そうするとそのうちきっと最新刊をチェックしたくなるでしょうw。

▼米国会社四季報で基本情報調べたのち、こんな方法でさらに調べる手段がありますよ

▼他に初心者向け無料ツールもたくさんありますね

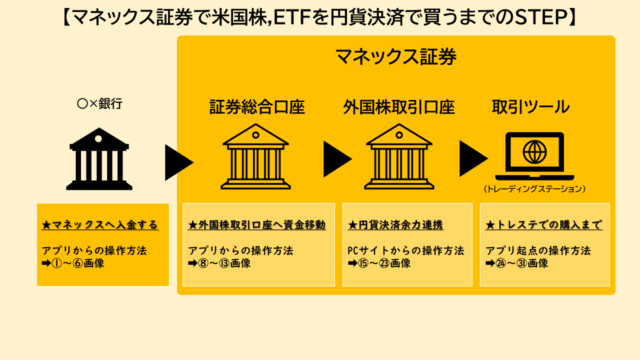

▼米国株の購入方法はこちら。かんたん。

▼ぼく自身の投資実績はこちらです。

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。