こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

投資の成果指標は配当金の増加

生活コスト上回る配当金の獲得で、経済的自立を実現すべくコツコツと投資を継続しています。

Twitterで質問されたので、これから投資はじめたい!という方が一発でわかるように記事にしました。

正直、ググったら出てくるのではないか?と思ったのですが、『権利落ち日』『権利確定日』など用語の説明ばかりで確かにピンとこないんですね。

複数ページに渡り確認が必要なケースが多いようだったので、以下をまとめています。

- 実例もとに、いつまでに買えばよいか

- それはどこで確認すればよいか

- 基本的な用語説明と各用語の関係性整理

ぼく自身は何かをはじめる時って説明書読まないで取り敢えずやってみるタイプなので、実際に買いながら覚えていったような気がします。

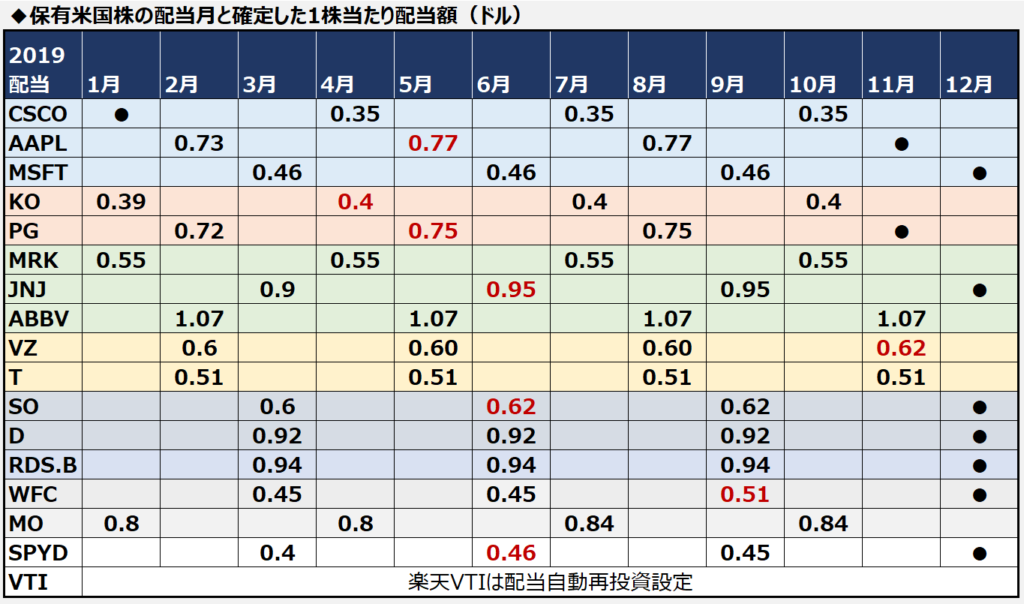

ちょうどついこの前、アルトリア【MO】の配当が入金されました。

事例としてそれを活用しながら紹介していきます。

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

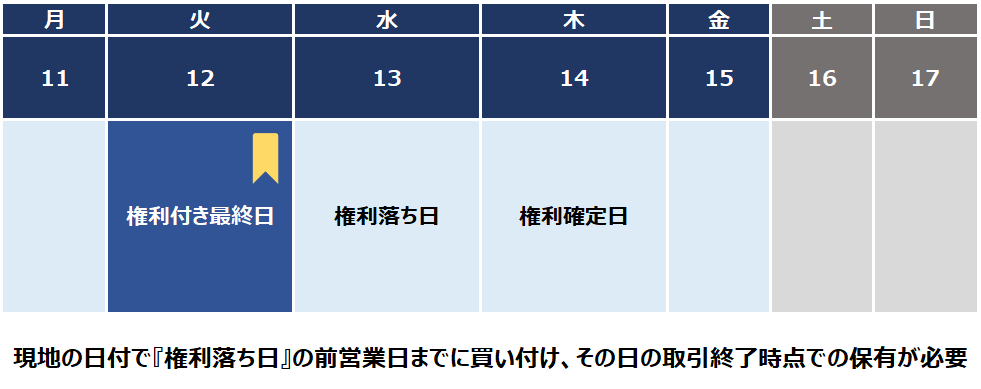

米国株の配当金受取権利を得るためにはいつまでに買付けの必要があるか

楽天証券での取引の場合

楽天証券で取引する場合、上記イメージのタブ『海外株式≫注文』から個別銘柄を表示。赤枠の『権利落日』を確認します。

ちなみに楽天証券の公式HPでは以下のように説明されています。

配当を受け取るためには、現地の日付で権利落日の前営業日までに買い付け、その日の取引終了時点での保有が必要

※発表されている日程は全てアメリカ現地の日付

≪出所:楽天証券 よくあるご質問≫

▼アルトリア【MO】買付履歴

直近で受領した配当金は以下。

| 銘柄/ティッカー | 株数 | 単価 | 配当金 | |

|---|---|---|---|---|

| アルトリア | MO | 170 | 0.84㌦ | 142.8㌦ |

ですが、直近の配当受取に強く拘るのであれば、原則、権利落ち日の前営業日までに買い付けしておいた方が確実です。

SBI証券での取引の場合

SBI証券で取引する場合、『外貨建て商品取引サイト、投資情報≫銘柄情報』から銘柄毎に、赤枠の『現地配当・権利落ち日』を確認します。

『現地配当・権利落ち日』の現地前営業日までに買付し、その日の取引終了時点で保有していた場合、配当金受取権利を得ることができます。

≪出所:SBI証券≫

SBI証券で明示されている日付も、楽天証券と同様現地の日付となっています。

さて、続いてせっかくなので、配当関連用語をおさらいしておきましょう。

権利付き最終日、権利落ち日、権利確定日

配当に関する興味から投資をはじめて証券会社のサイトで必要情報を得ようとすると、必ず出会う用語が『権利付き最終日』『権利落ち日』『権利確定日』ですね。

用語説明

株主権利を得ることができる最終売買日

株主権利を得ることができる最終売買日の翌営業日

権利付き最終日までに買った株の株主権利が確定する日

用語の時系列整理

上図にある”保有している状態”とは、買付の注文を行ってそれが成立した状態を指します。

上図の場合、12日に買い付けすることで、14日の株主権利確定日を迎えることができます。

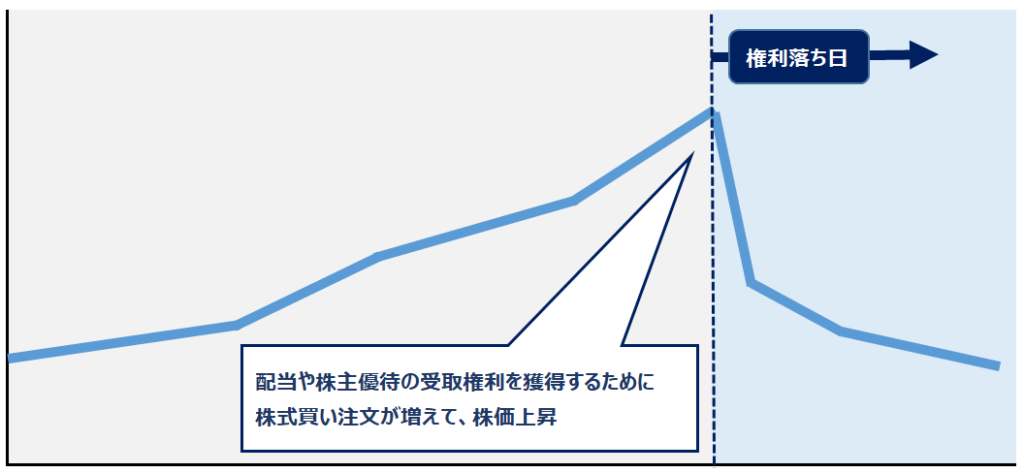

ちなみに、高配当銘柄や日本株で株主優待が人気の株は、株主権利の確定前後で株価が大きく動くケースがあるため、頭に入れておくとよいでしょう。

株主権利確定前後と株価の傾向

株主権利を獲得し配当や株主優待を得ようと考える投資家が多いと、『権利付き最終日』までに株価が上昇するケースがあります。

株主権利を獲得したのち、『権利落ち日』に株が売却され株価が下降するケースがあります。

ちなみに、個人的には、日本株を買う時の投資タイミングを図るうえでは多少考慮しています。しかし、米国株を買う時は一切気にしていません。

日本株の場合、『株主優待権利は欲しいが、株価下落リスクは負いたくない』場合の投資手法として、つなぎ売りというものもありますので、以下ご参考まで。

さいごに;米国株の配当金の受取権利を得るためには?

上記のように楽天証券、SBI証券それぞれ、『権利落ち日』という表示の前営業日を目安に株式を買い付けると直後の配当を受け取ることができます。

そう。配当利回り3%の場合、100万円投資しても年間3万円程度の配当ではありますが、継続するとバカにできない金額になるもんです。

なお、米国株の場合、日本株と違って3か月に一度配当がある銘柄が一般的です。

ですので、権利落ち日はあまり意識しすぎる必要はないかと思います。

むしろ長期的な投資対象を見定めたら、設定した自分ルールに基づいて定期的に買い付けを行う習慣を確立する方が大事です。

▼ぼく自身の投資ルールや投資状況はこちらの記事でまとめています

▼受取配当金の記録はこちらの記事でとりまとめ

▼高配当にはリスクも潜むため注意が必要です

▼個別株リスクを避け、高配当ETFの検討もありですね

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。