こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

投資の成果指標は配当金の増加。

生活コストを上回るキャッシュフローの創出で、経済的自立を確立すべくコツコツ投資を続けています。

ぼく自身、高配当株は好きですが、正確に表現すると『高増配傾向の相対的高配当株』を好んでいます。

その中でトッピングとして高配当ETFも保有していて、それはSPDR(スパイダー)シリーズのETF、【SPYD】です。

SNSやネット記事でも目にすることが多くなった人気のETFですね。

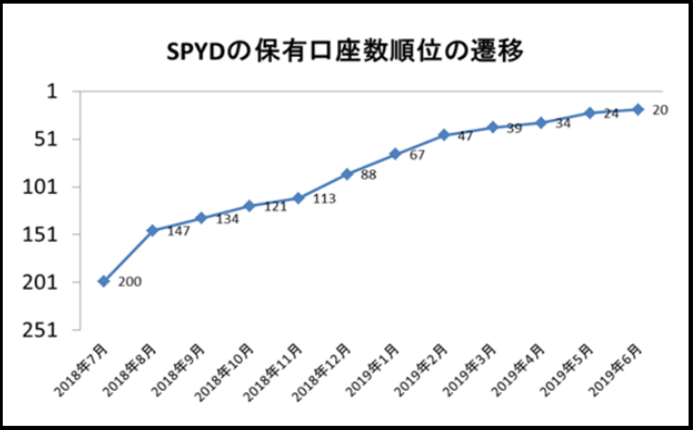

その人気は定性的な感覚だけではなく、以下のようにある証券会社が発表している【SPYD】保有口座数順位の右肩上がりからも読み取れます。

【SPYD】はひと言で表すと、『純粋高配当ETF』と言えますね。

S&P500指数構成銘柄のうち、高配当利回り上位80銘柄で構成されるS&P500高配当指数をベンチマークとするETFだからです。

ちなみに、一般的に『配当利回りが高い』とは、その会社が株主が出血する程の大サービスをしている場合もありますが、その会社が出血している結果である可能性もあるため注意は必要ですよね。

▼高配当とはどういう状態か?はこの記事をぜひ!

ところで、実は先日【SPYD】の運用会社のプレゼンを聞く機会があり、それがこの記事を作成するきっかけなのですが、そこでは【SPYD】の宣伝が入ると思いきや全くありませんでした。

『高配当』ってワードはとても耳障りが良く推しやすそうな商品な気がするんですけどね。

でも全く出ては来ず、正確には、紹介されている商品の比較対象としてちらっと顔を出したという感じです。

その理由は、セミナーのタイトルをみればよくわかるかもしれません。

昨今関心が高まるディフェンシブな投資戦略

~SPDR注目銘柄のご紹介

いかがでしょうか。

つまり、ここにラインナップされず、むしろ比較対象として登場する【SPYD】は決して相対的にディフェンシブ(=守り重視,景気後退期においても安心)なETFではないってことですね。

ETFの場合、個別株と違って企業の倒産リスクはないわけですが、各商品が持つ特徴によって自分に合う商品かどうかは当然変わります。そもそもノーリスクではないし、投資目的によって個々で良し悪しの判断も変わるでしょう。

この記事では、上記プレゼンを通じて再確認した【SPYD】の良し悪し、というか向き・不向きを、『配当に着目して投資をしたいと考える方、最近投資をはじめた方』と共有していきます。

※プレゼンの内容や結論はこの記事の結論とは一切関連ありません。

あらためて記事タイトルはこちら。

高配当につられて【SPYD】を買う前に考えておきたいこと。

同じSPDR(スパイダー)シリーズの高配当ETF、【SDY】との比較によって【SPYD】の特徴を浮かび上がらせていきたいと思います。

①比較対象の【SPYD】と【SDY】の基本情報

②【SPYD】と【SDY】のトータルリターン比較

③そのリターン差が生まれる理由は何だろう?

④【SPYD】に投資する時に期待することと諦めること

▼【SPYD】の基本情報はこちらを先にお読みください!

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

【SPYD】と【SDY】の基本情報や特徴

まずは比較する2つのETFについて、基本情報を整理。

どちらも正式名称に”高配当”というキラーワードが含まれるETFです。

| ティッカー | SPYD | SDY |

|---|---|---|

| 名称 | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | SPDRS&P米国高配当株式ETF |

| 運用会社 | ステート・ストリート | |

| 投資地域 | 米国 | |

| ベンチマーク | S&P500・高配当指数 | S&Pハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ指数 |

| 運用開始 | 2015年 | 2005年 |

| 時価総額(百万㌦) | 1,753 | 18,357 |

| 価格(㌦) | 36.05 | 99.39 |

| 52週高値|安値 | 38.9|32.34 | 102.96|84.28 |

| 経費率(%) | 0.07% | 0.35% |

| 直近1年間の分配金利回り(9/末時点) | 4.2% | 2.45% |

| 組入銘柄数 | 80銘柄 | 112銘柄 |

SDYは経費率高めですね。

しかしこの記事では、【SPYD】が良い・悪い、【SDY】が良い・悪いということではなく、比較することで特徴を把握することが目的となりますので、そういう視点で引き続き両者をみていきましょう。

【SPYD】の特徴

- ベンチマークはS&P500高配当指数

- S&P500銘柄のうち、高配当の80銘柄で構成

- 不動産、一般消費財、エネルギーセクターが主体

- 銘柄構成比率は、各社0.8%~1.8%と分散で均等ウェイトとなるように半年ごとにリバランス

- 低コストと高配当利回りで注目が高まり売買高が増加傾向

後ほどもう少し詳しく触れますが、【SPYD】の株価の伸びが鈍い理由の一つに、長期では株価が低迷傾向のエネルギーセクター保有率が高めなこともあるでしょうね。

S&P500構成銘柄の高配当80銘柄を入れ替えで保有するため、セクター比率は当然流動的ですが、上述したセクターの比率は結果的に一定割合で含まれている印象です。

配当利回りとは、1株あたりの年間配当金を現在の株価で割って算出する数値であることを考えると、特定のセクターの株価低迷により高配当利回り化してしまった銘柄も含まれているというネガティブな捉え方もできます。

とはいえ、そうは言ってもS&P500を構成する中の高配当銘柄であり、ETFの特徴として銘柄の入れ替えやリバランスが行われることによる安心感を得ながらの高配当利回りの享受はメリットがある。というポジティブな捉え方もできるでしょう。

ポイントとしては、

【SPYD】は分配金利回りに特化した銘柄で、分配金増配傾向があるかどうかについては考慮されていない。

というところでしょうかね。

常に4%程度の配当利回りが期待できるのであれば、100万円投資すれば年間4万円の配当(税金は考慮していません)が受け取れます。

分配金が年々増配されればそれが増えるわけですが、【SPYD】の構成銘柄ルールをみると増配銘柄が選定されているわけではありません。

それはいわば、自分の入金力に正直に分配金が増えていくことを意味します。

100万円投資したら4万円、200万円投資したら8万円、といった具合に。

しかしそれは逆に、入金力が弱い場合、資産増加スピードもそれに比例するとも言えるかもしれません。

ただの高配当株よりも、

高増配率の相対的高配当株が好きですね😊増配にはそれができる業績と財務という理由があるケースが常だし、配当利回りの物足りなさで足切りするにはもったいない😵

ただの高配当株だと、

結局入金力低いと資産成長は遅くなる😑— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) October 23, 2019

続いて【SDY】の特徴をみてみます。

すると、【SPYD】構成銘柄との違い、言うなれば思想の違いがよくわかるはずです。

【SDY】の特徴

【SDY】のベンチマークは、『S&Pハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ指数』です。

この特徴を知って【SPYD】と比較してみると、【SPYD】自体の理解も深まはずです。

以下はS&P500ダウ・ジョーンズ・インデックス、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズからの引用です。

大型株、中型株及び小型株を含めた米国株式市場全体から、配当利回りの高さに加え、長期に渡って毎年一貫して増配をコミットメントしている優良企業の抽出を目標とする。

S&Pコンポジット1500指数を構成する1,500銘柄の米国株式の中から、20年以上に渡って毎年増配している銘柄を対象とする。

「配当利回り」と「安定的配当成長」の二つの補完的要素を取り入れることで、安全な高クオリティ銘柄による指数の構成を図る。

簡単にいうと、【SDY】は構成銘柄のクオリティも重視するよ!ってことですよね。

“長期に渡って毎年一貫して増配をする優良企業”を抽出するってことは、その企業の業績が良く、増配できるキャッシュフローがあり、それが継続できている理由(ブランド等)があるためです。そしてそういう企業の株価は往々にして上昇する傾向がありますね。

上述した配当利回りの算出方法(1株あたりの年間配当金÷株価×100)を考えると、【SDY】の分配金利回りが2%台であることは、構成銘柄の株価の上昇に依るものかもしれません。

これは【SPYD】が良くないというわけではなくて、【SPYD】は企業のクオリティ云々は関係なく、S&P500銘柄のうちの高配当80銘柄を構成することで『配当利回り』にコミットメントしているということです。

自分の投資目的に照らし合わせて、どんな色合いのETFを選択すべきか変わってくるってことですね。

例えば高配当株と増配株で投資する意味合いがどのように異なるかということは、こちらの記事にまとめています。ぜひお読みください。

【SPYD】と【SDY】のトータルリターン比較

では実際のところ、トータルリターンを比較するとどうなの?ってところをみていきます。

【SPYD】、【SDY】に加えて、S&P500指数をベンチマークとするETF、【SPY】も参考に併記します。

| SPYD | SDY | SPY | |

|---|---|---|---|

| 2019年初来 | 15.24% | 16.78% | 20.41% |

| 直近1年 | 5.98% | 7.5% | 4.11% |

| 直近3年(年率化) | 8.42% | 10.63% | 13.24% |

| 2018年第4四半期 | ▲8.04% | ▲7.94% | ▲13.5% |

※2019年9月末時点

この比較表をみると、【SPYD】がトータルリターンを目的に買う銘柄ではないことはわかりますよね。

【SDY】と比べると総じてトータルリターンは劣後しています。とはいえ【SPY】と比較すると、相場が急落した2018年第4四半期の下落幅は小さいというポジティブな点はありますね。

であるとしても、振れ幅の範囲が小さいのは良い点ですね。

分配金利回りは最も高いとはいえ、株価の上昇がイマイチなことがトータルリターンを押し下げている要因です。

この比較でわかることを言語化すると、

- 【SPYD】に期待できるのは高い配当利回りによるインカムゲイン

- 【SPYD】には大きな株価上昇によるキャピタルゲインは相対的に期待できないが、小幅なだけであって上昇しないわけではない。

- 【SPY】と比べると相場下落時の値幅は小さい。

ではそのような傾向があるのはなぜでしょうか。

【SPYD】と【SDY】の構成銘柄の比較

トータルリターンの違いは、構成銘柄をみると大まかに掴むことができますね。セクター毎に値動きの傾向があるためです。

▼ETF毎の各保有セクター比率

| 【SPYD】 | 【SDY】 | 【SPY】 | |

| 情報技術 | 6.44% | 2.85% | 21.94% |

| ヘルスケア | 2.74% | 7.3% | 13.65% |

| 金融 | 9.42% | 14.65% | 12.95% |

| コミュニケーション・サービス | 5.35% | 4.73% | 10.36% |

| 一般消費財・サービス | 16.46% | 8.87% | 10.12% |

| 資本財・サービス | 2.39% | 17.73% | 9.35% |

| 生活必需品 | 9.88% | 15.12% | 7.6% |

| エネルギー | 11.71% | 2.98% | 4.52% |

| 公益事業 | 10.91% | 10.46% | 3.58% |

| 不動産 | 19.82% | 7.18% | 3.21% |

| 素材 | 4.87% | 8.1% | 2.73% |

| 現金その他 | 0.01% | 0.04% | 0% |

【SPYD】は、不動産、一般消費財、エネルギー、公益が10%以上を占めていますね。

ではそれらセクターの値動きを、SPDRのセクターETFの運用実績で比べてみましょう。

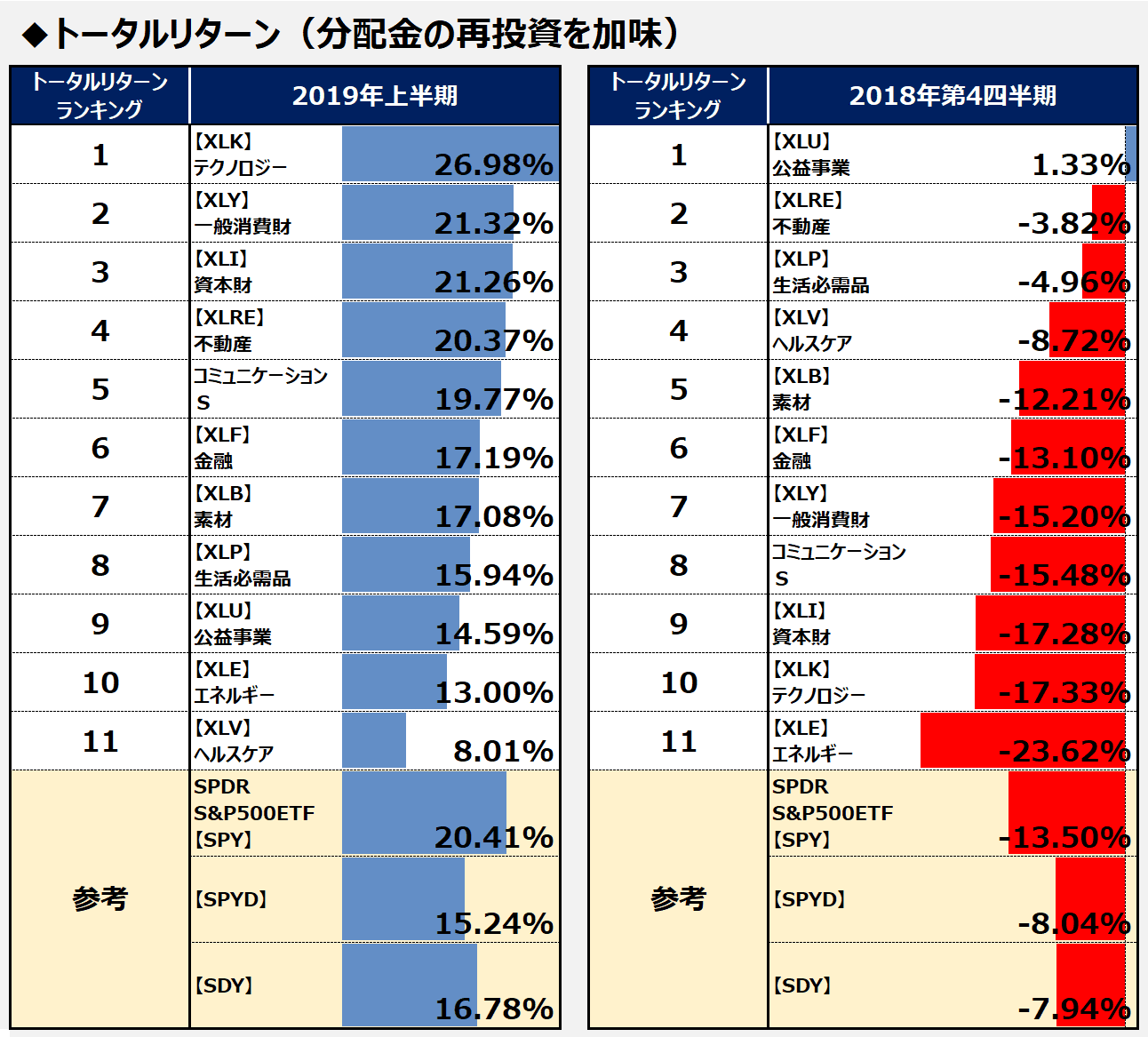

左はなんだかんだで株価が右肩上がりであった2019年上半期のトータルリターン。右は相場が急落した2018年台四半期のトータルリターンです。

▼セクター別トータルリターンランキング

【SPDR】で保有割合の多いセクター、不動産、一般消費財、エネルギー、公益の状況を眺めると、

- 一般消費財、不動産は相場の右肩上がりとともにリターン貢献大

- しかし、公益、エネルギーが鈍い

- エネルギーはやはり弱い。

- しかし、公益・不動産がマイナスリターン幅縮小の重しとなってくれている。

まとめ;【SPYD】に投資するときに期待することとしないこと

さいごにまとめです。

人気の【SPYD】。

ですが、単に高配当につられて買う前に、【SPYD】に期待すること・しないことを整理して、自分の投資目的や志向と合っているか考えてみるとよいかもしれません。

- S&P500構成銘柄で常に高配当な80銘柄を含むことで、『常にベターな高配当利回り』を享受することができる。

SPYDは利回り上位80種で構成され

年2回リバランスで均等ウェイト調整銘柄入替で上位80種が定期的に選択される為、減配が持つ意味合いは個別株のそれとは異なる。つまりSPYDは減配よりも利回りが重要で、減配後も他ETFより高利回りなら常にベターな選択をしていると言える

如何でしょうか…違う😅?

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) September 10, 2019

- 増配による分配金のダイナミックな増加

- 株価上昇による大幅なキャピタルゲインの獲得

【SPYD】を買うことにブレーキをかけるような記事となりましたが、ぼく個人は定期的に買い増しを続けていますし、今後もそのつもりです。

それは、ぼく自身の投資成果指標が配当金の積み上げによる目標金額を超えるキャッシュフローの確立にあるためです。

そのため、インカムゲインを重視し保有ポートフォリオの利回りも4.5%以上を目安に管理しています。

それが合理的かどうかは置いておいて、そんな中では【SPYD】というETFはなかなか扱いやすく便利な銘柄と言えますね。

ただし、記事の中でも触れたように、高配当だけに注目して集中的に投資をすると、結局自分の入金力次第の投資成果になります。

長期的に考えるとそんなことは気にせず投資を継続すべきとの意見もありますが、長期的に考えて投資するのであれば、【SPYD】は買い付けに適さない銘柄とも言えるはずです。

株価の上昇が鈍く増配傾向はないけれど、常にベターな配当利回りが享受できる。ということであれば、資産形成期に多くの資金を【SPYD】に投入する意味はあまりないという考え方も成立するからです。

とはいっても正解がないのが投資の世界。

とにかく、自分の投資目的に照らし合わせて期待するものとその銘柄への投資で期待できるもの(利回り、値上がりetc)の乖離がないことが、理想であることに間違いありません。

【SPYD】については以下のように幾つか記事を書いていますので、よろしければ合わせてご覧ください。

また、高配当株へ投資する際、増配も重要な点です。配当利回りだけに目を奪われないことが大事ですね。

米国株投資の実績はこの記事で毎週公開、更新しています。

現在の年間配当金受取予定は約55万円です。配当金の記録はこちら。

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

[jin-buttonhttps://twitter.com/kedamafire-flat visual=”” hover=”down” radius=”10px” color=”#003f8e” url=”” target=”_blank”]けだまのtwitterへ[/jin-button-flat]

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。