こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

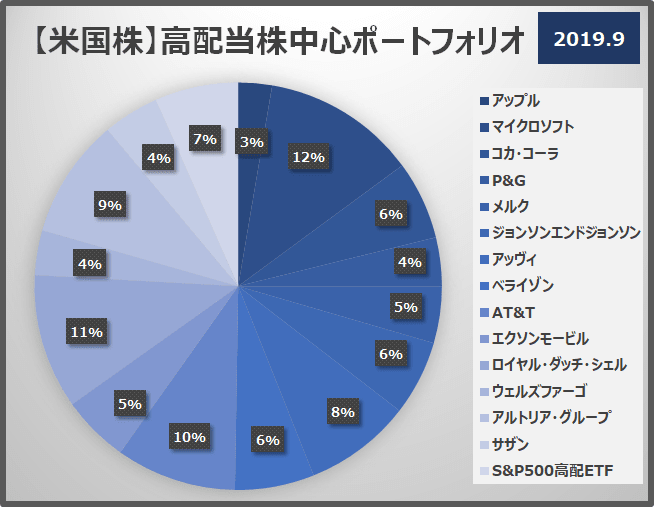

米国株を中心に投資しており、現在のポートフォリオはこちらです。

▼保有銘柄の円グラフ(2019.9時点)

上記のうち7%を占めているS&P500高配ETFとは、人気高配当ETFのSPYDです。

さて、SPYDに関するこちらの記事をリリースしたところ、こんなコメントをいただきました。

『銘柄にほれるな!』とは、投資態度に関する有名な警句ですが、ETFに関する記事で聞くことになるとは思っていなかったため、とても新鮮に聞こえました。

そこで、『銘柄にほれるな!』はETFの場合も同様か、そして同様だとするとどのように投資すべきか。という問いをこの記事では考えていきます。

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

はじめに;投資の警句【銘柄にほれるな!】とは

投資の警句【銘柄にほれるな!】とは、特に誰かが言ったことで有名というよりは、様々なところで目にし耳にする一般的な警句ですよね。

ぼく自身は、有名な投資界隈のインフルエンサー広瀬隆雄さんがよく発してらっしゃる言葉との印象があります。

それの場合、【銘柄にほれるな!】だけでは不十分で、

銘柄にほれるな。

毎期の決算に注目し、良い決算なら買い、悪い決算なら売れ。

つまり、投資は感情的にではなく理性的に行えってことですよね。

銘柄にほれると確認すべき数値(≒企業の実態としての体調)が見えなくなる。

まさに『恋は盲目』ってこと。投資でも同じことね。

なぜ?;投資の警句【銘柄にほれるな!】と言われる理由は?

銘柄にほれるな。

毎期の決算に注目し、良い決算なら買い、悪い決算なら売れ。

なぜこう言われるかというと、決算が良いと市場の評価が上がり株価が上がり、決算が悪いと市場の失望を招き株価が下がることが多いからですよね。

つまり、個別株投資で失敗する可能性があるためです。

そして個別株投資の失敗とは、リターンが悪化すること、損失を抱えることに他なりません。

個別株は売却しなければ損失は確定しませんが、とはいえ含み損を抱えたまま何年も保有することは非効率な投資行動といえます。

まして、ほれやすい銘柄は、無配当のグロース株に多いことから、いわゆる『株の塩漬け』が最悪な失敗の形の一つです。

【銘柄にほれるな!】はETFにも当てはまる?

個人的には、上述した個別株のリスクをヘッジするために、ETFや投資信託といった商品があるという理解ですが、この警句はETFにも当てはまるのでしょうか。

個別株の場合、『銘柄にほれるな!』に従うと、決算やトピックに応じて冷静に銘柄を入れ替える態度となりますが、ETFはそもそもその銘柄変更は自動的に行われています。

それぞれ運用成績の目安としてベンチマークが設定されているため、銘柄にほれるかどうかという個人的な感情はシステム的に排除されているわけです。

よって、ETFに『銘柄にほれるな!』を当てはめた警句とすると、一つのETFに固執せずETFであっても『分散させよ』ってことになるのかもしれません。

【銘柄にほれるな!】という警句とETFの分散

ETFの分散といっても、様々なルールや趣向でパッケージ化されたETFは、ベンチマークに設定された指数によってもその分散先は様々な種類になりますよね。

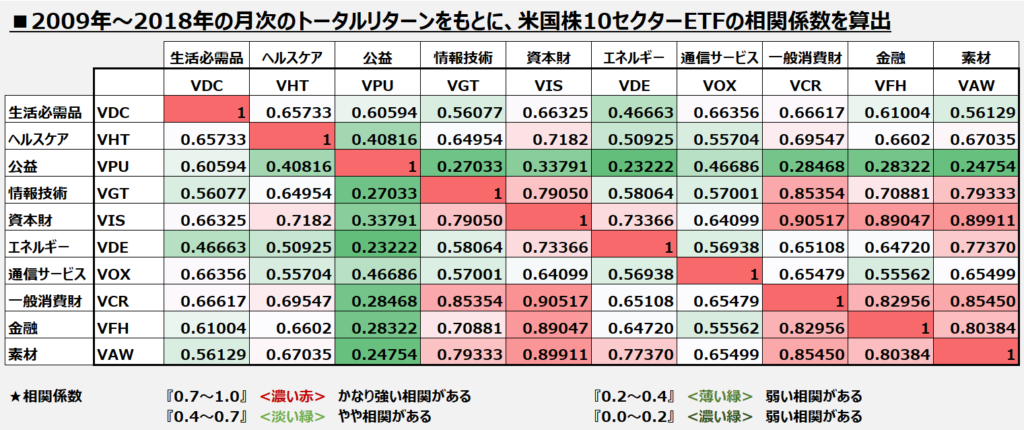

ETFの分散①:セクター分散

値動きがある特定セクターと連動するようにベンチマークされたETFなら分散の意味はありそうだし分かりやすいかもしれません。

上記表のように、傾向としてはセクター毎に値動きの相関や逆相関が見られるためです。

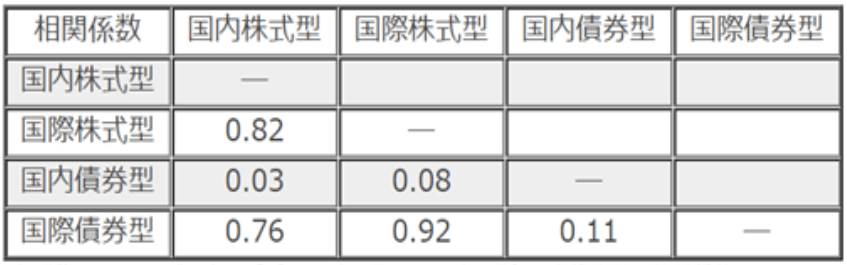

ETFの分散②:アセット(資産)分散

また、例えば米国株式のみで形成されたETFと、米国債券のみで形成されたETFも分散効果はありますね。

上記表だと、国内株式と国内債券の相関係数は0.03であり、値動きの相関はほぼないと捉えられます。

バンガード・S&P500ETF『VOO』

- ベンチマークはS&P500指数

- 約500銘柄で構成

- マイクロソフトやGAFAといった上位10社が20%超の構成割合

- セクター別では、IT、ヘルスケア、金融が上位

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF『AGG』

- ベンチマークは、バークレイズ米国総合指数

- 米投資適格債市場全般に幅広く投資

- 財務省証券とモーゲージ証券が中心

- 残存3~5年、5~7年、7~10年が各2割を構成

ETFの分散③:ではSPYDの分散はどうすべきか。

SPYDは、S&P500高配当指数という高配当80銘柄で構成される指数に連動します。

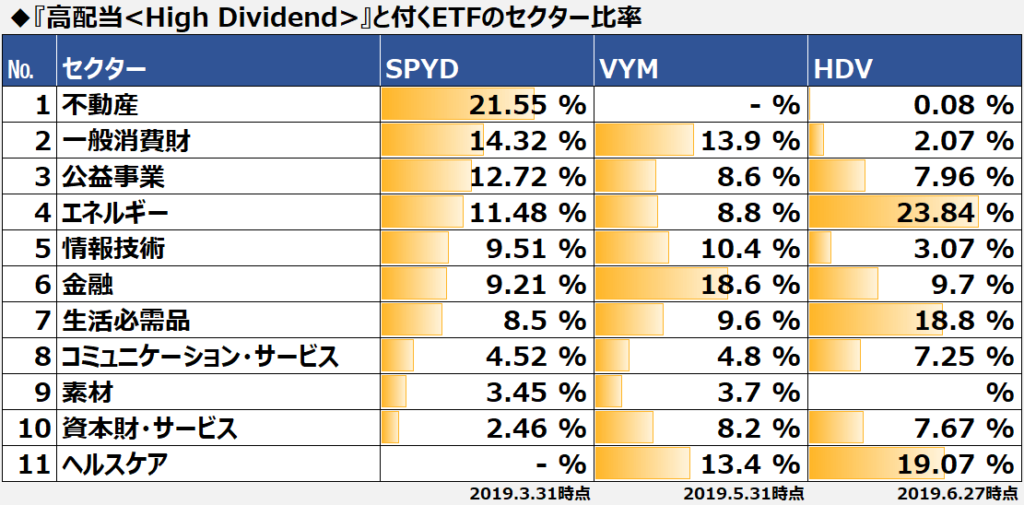

構成銘柄は上記一覧表のように不動産や消費財、公益企業が主体です。

配当利回りが投資の成果指標である場合

同じ高配当という名を冠した、VYM、HDVといったETFに分散投資する。

評価額の下落リスクを分散させたい場合

異なるアセット(資産)の債券ETF等に分散投資する。

さいごに;【銘柄にほれるな!】はETFにも当てはまるか

ちなみにぼく自身は個別株中心の保有をしており、SPYDはその一部、約7%程を構成する一銘柄です。

▼保有銘柄の円グラフ(2019.9時点)

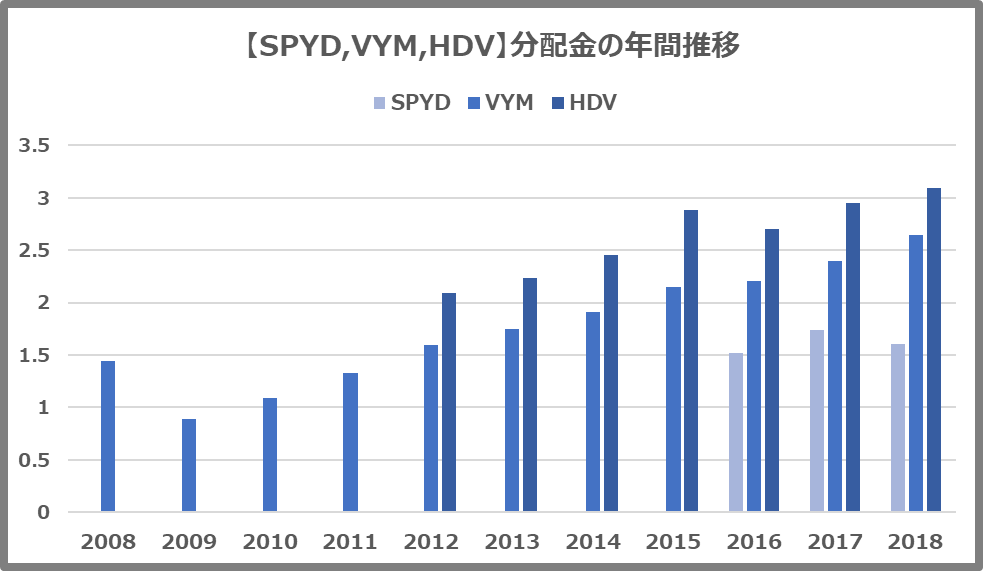

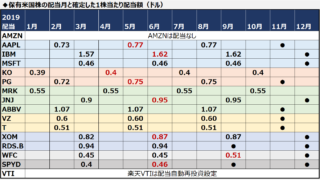

現在は配当金の増額=定期的なキャッシュフローの増額を投資の成果指標としています。

5,000万円が欲しいのではなく、配当利回り4.5%目安で税引後月15万円程度を得るためには5,000万円が必要なだけ。

あくまで5,000万円は種銭であり手段で、目的は永続的なオートマティックキャッシュフローの構築。

配当が増える毎に心と体が軽くなるです🤗

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) August 30, 2019

目標が達成できた暁には、徐々にリスク低減に向けてETF保有割合を増やしていくつもりでいました。

ETFはそれ自体で分散&保有銘柄メンテナンスが効くパッケージ商品のためです。

ただ妄信は禁物で、いつだってリスクを考えながらそれをヘッジしコントロールしていかないといけませんね。

今回のブログ記事の指摘がETFの一つの側面について考えてみるきっかけとなりいい機会となりました。

ちなみにこのブログでは個別株に関する記事が多いため、ぜひ以下記事も覗いてみてくださいね!

▼配当金の受取金額と今後のシミュレーション

▼高配当銘柄に関する考察

▼フツウの人が億万長者に。でも株式投資はギャンブルじゃない!

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。