こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

米国株を中心に約1,600万円を運用中です。

▼米国株への投資内容紹介はこちら

ブログのお問い合わせフォームから投資に関するご相談をいただくことがあります。

頂いた質問にはなるべく客観的、多角的な回答と個人の意見を合わせて提示していますが、なぜぼくに!?という悶々とした気持ちがいつも残ります。。

そこで、質問とその回答をご了承いただいたうえでブログに掲載していくこととしました。

そうすることで、読んでくれた方からの突っ込みや追加アドバイスが入り、それが質問してくれた方への有用な追加判断材料にもなるだろうと考えたためです。

質問から汲み取った論点や回答の切り口によって、アドバイスは様々だし正解はありません。

よろしければブログ最下部のコメント欄やツイッターからお読みいただいた方でアドバイスがあればいただければ嬉しいです。

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はtwitterで!

【投資に関する質問】VOO(海外ETF)のドルコスト平均法での買付について

初めまして。

ツイッター、ブログいつも拝見させていただいております。

私は、今年24歳になる会社員です。

毎月5万円でVOOを積み立てようと証券口座を開設しました。

しかし、これでは定額でドルコスト平均法を使えないと思いました

理由は、

VOOの価格が日本円で約3万円なので毎月5万円を入れても

ということです。

これだと効率が良くないのでは?と感じました。

そこで質問なのですが、このまま1株ずつ定量で増やすべきか、イ

初歩的な質問で申し訳ないのですがご教示いただきたいです。

よろしくお願い致します。

「20代前半」で「月5万円」を「VOOに投資」しようと考えること自体、この方の金融リテラシーの高さと高い資金管理能力を物語っていますよね。

自分が20代前半だった頃の記憶を振り返ると悲しみが止まりません。。

さて、はじめに質問中に出てくる用語について整理しておきましょう。

バンガード・S&P500ETF

- S&P500指数に連動するように運用デザインされたETF。約500銘柄を保有し、マイクロソフトやGAFAなど上位10社で20%超を占める。低コストで人気の海外ETF。

- 経費率:0.04%

日経平均(日経225)やアメリカのダウ指数など、市場の株価指数に連動した運用成績を目指す投資信託(ファンド)

株式や投資信託を購入する際に、定期的に一定金額を買っていく方法。

そのことによって、株が値上がりしている時は少ししか買わず、値下がりしている時は多く買うことになります。

一括投資による、いわゆる『高値掴み』リスクを避けることができる投資法。

質問に対する論点の整理

さて、いただいた質問をまとめると、こうです。

月5万円を効率的に投資していくために、VOO(海外ETF)かインデックス投信、どちらが良いだろうか。

ということですね。

では、この場合の「効率的」を考える場合、具体的にどの点に注目していくべきでしょうか。

毎月5万円を効率的に投資するために考えるポイント

- VOOと投信の『買付単位』の違いはどのように影響するか

- VOOと投信の手数料の違い

- VOOと投信の買付ける手間の違い

また、そもそも効率以前にVOOとインデックス投信のパフォーマンスの差についても考えておく必要がありますよね。

効率が悪くてもそれを上回るパフォーマンスが期待できるのであれば、そちらに決定すべきだからです。

今回は、インデックス投信として、海外投資家に人気の高い『楽天VTI』とのパフォーマンスを比較してみましょう。

質問への回答

月5万円の投資で、VOOを1株ずつ定量で増やすべきか、インデックス投信に変更するか、2,3ヶ月に1回と決めて1回の買

個人的にはインデックス投信を選択します。

どちらが効率的か?という問いではなく、投資を自動的に継続するために適している方法はどちらか?という問いに基づいて方法を選択したほうが良いのでは、と考えたためです。パフォーマンスには著しく大きな差は出なそうです。(どの投信を選択するかによっても変わりますが)

インデックス投信を継続しながら、入金力向上(収入増や節約)に注力し、複数株購入できる状態になった際にあらためてVOOを検討されても良いのではないかというのが個人的な考えです。

検討材料としたVOOに投資することとインデックス投信に投資することの差異を順番にみていきましょう。

VOOとインデックス投信の買付単位の違い

VOOの場合、1株単位の買付となります。

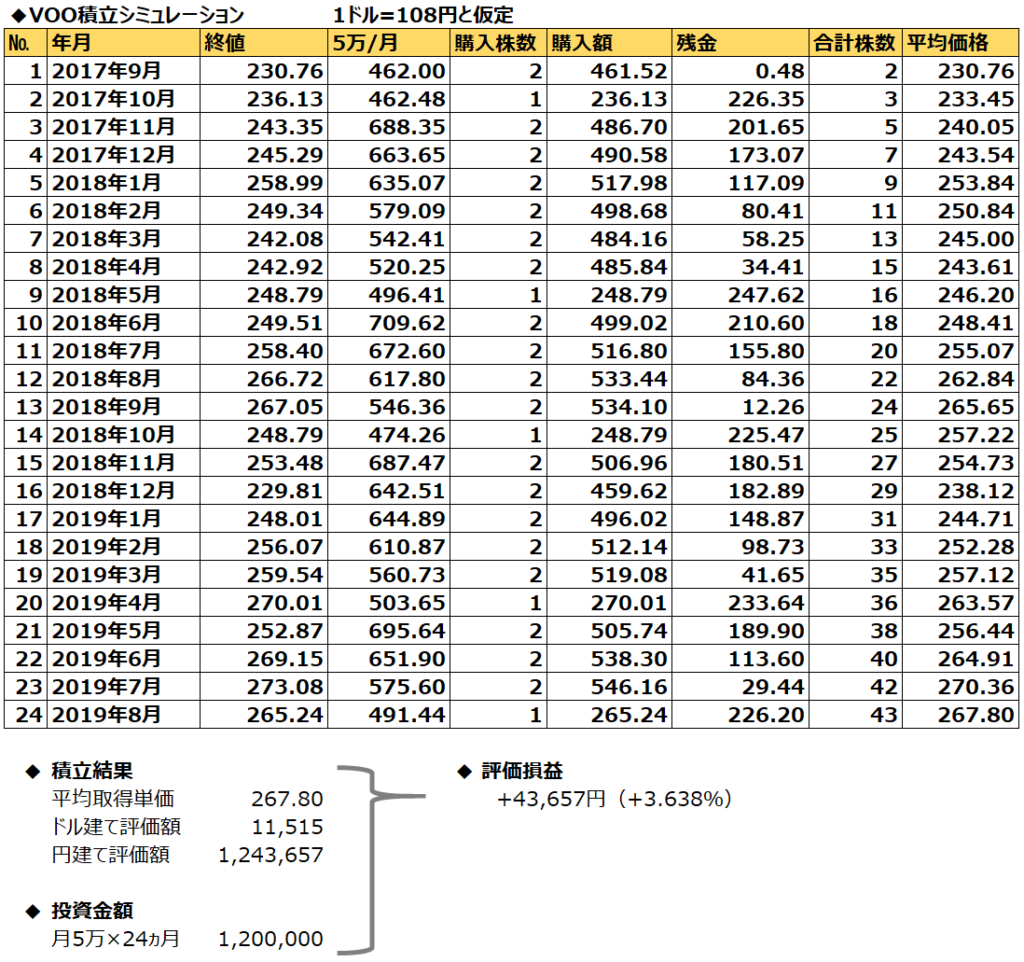

その場合のシミュレーションが上記の一覧表です(為替は1ドル=108円で積算)。

購入価格の平準化は実現できますよね。つまり、高値買いのリスクを最小限に留めることが可能です。

しかし、質問者さまの仰る通り、残金分は非効率と言えるかもしれません。

例えば、インデックス投信として、楽天・全米株式インデックスファンドを例にとると、買付は『100円以上1円単位』で可能です。

ただし、効率的に毎月買付けることは、運用パフォーマンスの高低と因果関係があるとはいえないため、この違いがすなわちどちらが良いかという決め手にはならなそうです。

VOOとインデックス投信の手数料の違い

| VOO | 投信(楽天VTI) | |

|---|---|---|

| 購入時手数料 | 約定代金×0.45%(税抜) | なし(ノーロード) |

| 管理費用 | 0.04% | 0.1596% |

管理費用はVOOが安いですが、購入時手数料と合わせて考えると、さほど気にするほどの差ではないように思いますね。

また、楽天VTIを楽天証券で楽天カードクレジット決済を利用すると、1%分のポイントが付与されそれを買付に利用することが可能。

その場合は、投信(楽天VTI)の方が費用効率が良いとも言えます。

とはいえ、微々たる差であり、これも決め手にするほどのことではないように思います。

VOOとインデックス投信の買い付ける手間の違い

VOOの場合、上記毎月の入金額と残金に応じて手動で数量を調整した買付の必要があります。

結構手間ですし、その操作の際には否が応にも評価額が気になります。

その点、投信であれば自動積み立てが設定できるため、長期継続に適していると思います。

さいごに

VOOにこだわりが強いならVOOの買付を選択しても良いでしょう。

しかし投信にも、「楽天・全米株式インデックスファンド(通称:楽天VTI)」や「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」のようにVOOと近しいパフォーマンスが期待できる銘柄もあります。

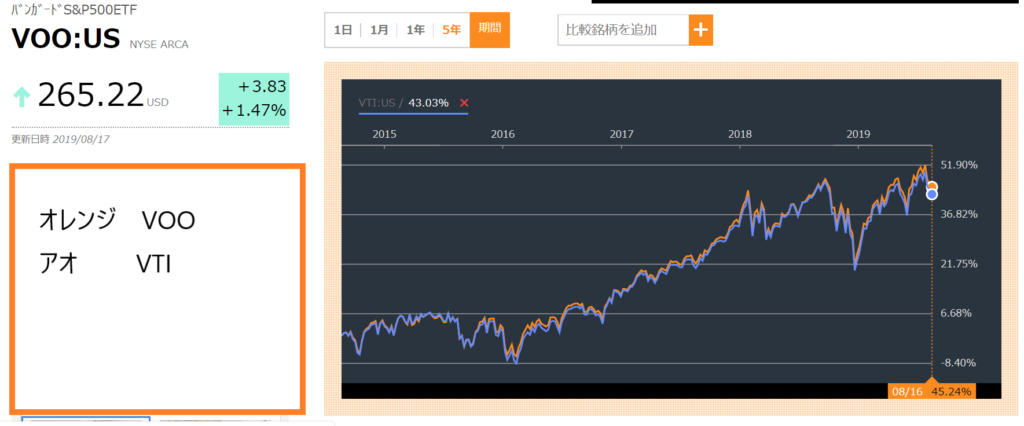

例えば、VOOと楽天VTIを比較するとこのようになります。

ですので、あまりVOOにこだわりすぎず、継続しやすい手段をご自分なりに選択されるとよろしいかと思います。

最も大事なことはやめないこと、投資を継続することですよね。

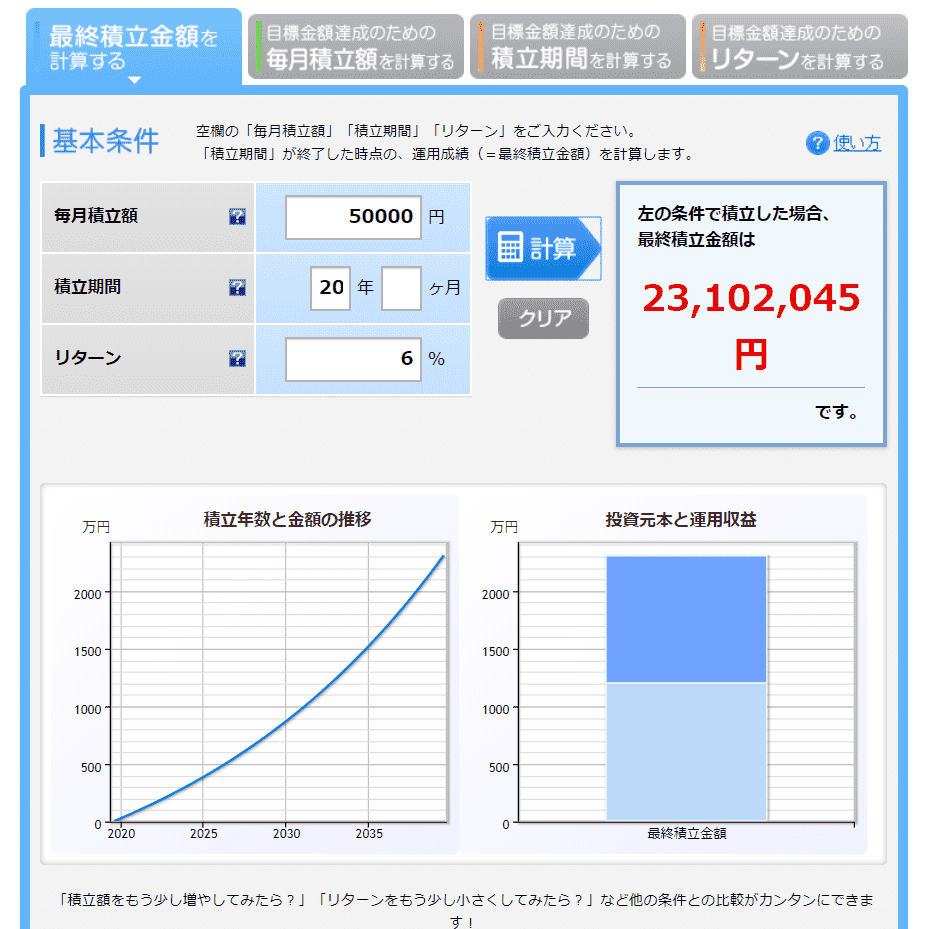

もし、月5万円の投資を6%利回りで20年間続けた場合、

これだけの金額になるためです。

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はtwitterで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。