≪2018.11.25更新≫twitter➡けだま@kedamafire

にほんブログ村

メリットしかないふるさと納税。みなさん活用していますか?

ふるさと納税とは、寄付金税制の一つ。

応援したい地域に寄付すると税制優遇が受けられます。

ご存知の方も多いかもしれませんが、そもそも寄付行為には大きな税制優遇制度があります。

そして、ふるさと納税には、その寄付による税制優遇に加えて、他の寄付制度にはない、とても特徴的な魅力があるのです。

そう!寄付した自治体さんからの返礼品、お礼の品です。

寄付をするとその地域特産の果物や海産物、工芸品など、寄付金額に応じて自治体があらかじめ設定した返礼品を受け取ることができるのです。

ニュースなどで、『行き過ぎた返礼品を送る自治体に総務省が自粛要請』といった報道を目にされたことはありませんか?

まさにそれがふるさと納税の返礼品に関する報道なわけですが、確かに少し過剰な返礼品は減ったような気がします。

しかしそれでもまだ、ふるさと納税の活用にはメリットしか感じません!

今日は、金銭的な損得だけではない、私が考えるふるさと納税の楽しみ方をご紹介します!

- そうは言っても、いくら得なの?

- ふるさと納税の楽しみ方♪

- ふるさと納税ってどうやるの?

どんな返礼品があるか先にチェックされたい方は、こちらからご覧ください。

▼ふるさと納税サイト「さとふる

」

それではふるさと納税についてみていきましょう!

ふるさと納税ってどれだけお得なの?

ふるさと納税がどれだけお得か。

ふるさと納税がすっかり浸透した今では、webで簡単に金額シミュレーションができます!

まずは、そもそも「ふるさと納税」とは?から、簡単にチェックしていきましょう。

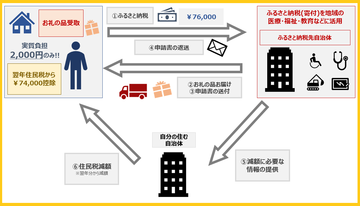

そもそもふるさと納税とは

ふるさとや自分の応援したい自治体に寄付ができる制度です。

寄付した後に手続きをとると、自己負担分を除いて所得税や住民税の還付が受けられます。

各自治体では、寄付に対してお礼の品を用意しているケースがほとんどです。

寄付金自体の使い道を寄付者が指定することが可能で、例えば「地域活性化」「教育制度の充実」など寄付時に選択して意思を伝えることが可能です。

寄付者は、寄付金によってふるさとへ貢献し、代わりにお礼の品と税金の控除・還付を受ける。

自治体は、寄付金による歳入金の増加分で、地域の活性化課題解決を行える。

という関係性になっています。

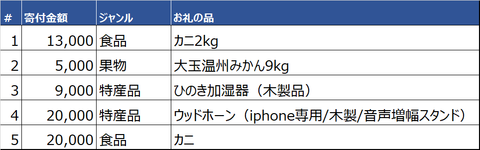

昨年のけだまの実績!

合計67,000円のふるさと納税を行いました。

そして、自己負担分2,000円を除いて、今年度分の住民税から控除(減額)されています。

つまり、2,000円で上記の5点の品を購入した形でもあるわけです。

ここが、ふるさと納税がお得だと言われる部分です(^^)/

ふるさと納税自体の制度上の思想は「寄付」です。

しかし魅力的なお礼の品に寄付者が殺到、各自治体でお礼の品にかける金額が過剰になっていった結果、上述したように総務省の自粛要請に繋がっているわけですね。

本来の思想からずれているといっても、こういった税制優遇制度は積極的に活用しないと勿体ないです!

自分の寄付控除上限額を簡単シミュレーション!

税制優遇が受けられる寄付控除上限額は、人それぞれ異なるため、注意が必要です。

年収や家族構成によって異なります。

こちらのサイトの『控除額シミュレーション』でパッと金額が把握できるため、まずは確認してみてください(^^♪

▼『控除額シミュレーション』で自分の寄付控除上限額をチェック!

ふるさと納税の楽しみ方♪

上記控除額シミュレーションで、自分の寄付控除上限額は把握できましたか?

例えば、年収600万円、独身又は共働きの場合、約76,000円までの寄付であれば、自己負担額2,000円でふるさと納税制度が活用できます。

上限を超えた場合、自己負担額がどんどん上がっていくため、間違いがないように注意してくださいね(^^)/

それにしても大きい金額ですよね。。

私は一昨年からふるさと納税を利用しているのですが、今年の活用方針を3つ考えてみました(^^♪

その1:欲望のままに「食」「物」をチョイス!

昨年の私ですね。

特に「食」については、海産物、高級果物など、魅力的なお礼の品が一杯です。

私は地域の工芸品や特産品も結構好きなのですが、とにかく欲しいものを欲望のままに選択するのがスタンダードな利用の仕方かもしれません。

その2:お金を使うこと自体を楽しむ。高額品チョイス!

人によっては、10万円を超える寄付控除上限額の方もいらっしゃると思います。

お金って使うことそれ自体が、実はすごく楽しいし贅沢ですよね。

せっかく、自己負担額2,000円なわけですから、高額商品を1点買いも良いのではないでしょうか。

普段節約して生活費を切り詰めているなか、1年に1回くらい、ふるさと納税という税制優遇制度を活用して豪快に買い物をすると、その行為自体がストレス発散にもなるのではないかと思います(^^)/

その3:応援したい自治体・プロジェクトに” 寄付 “しよう!

私は今年、これをふるさと納税の利用方針にしてみようかと考えているんですよね(^^)/

お礼の品には、災害支援寄付や寄付金を活用するプロジェクトが明確な寄付もあります。

物欲のままにお礼の品を選択するのもいいのですが、その場合、かなり高い確率で1年後にふるさと納税をした自治体の名前、覚えていないです(^-^;

しかし、災害支援寄付やプロジェクトに寄付した場合はどうでしょうか。

多分寄付後もプロジェクトの進捗が気になって、定期的にチェックすると思います。

お礼の品がない分、物足りない気持ちもあるかもしれませんが、よりその自治体に対する思いは強まります。

おなかの満足度は低いかもしれませんが、こころの満足度が高いふるさと納税になるのではないでしょうか(^^♪

ふるさと納税ってどうやるの?

とってもかんたんです!

全体の流れは以下表のイメージです。

※金額は、年収600万円/独身・共働きの場合の寄付金控除上限額での例です。

自分の寄付控除額上限を把握する

上記でも記載しましたが、まずは自分の寄付控除額上限を把握しましょう。

▼『控除額シミュレーション』で自分の寄付控除上限額をチェック!

ふるさと納税先を選択、注文する

自治体名やお礼の品などから、ふるさと納税を行う自治体を選択し、サイトの指示に基づき必要情報を入力します。

※さとふる の場合、会員登録不要で申込ができます。

税制優遇を受けるための手続き方法を選ぶ

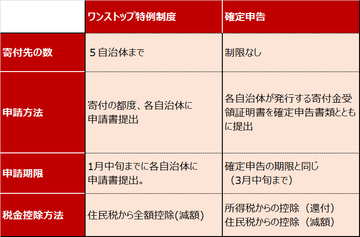

方法は2つあります。

- 『ワンストップ特例申請』を活用する。

- 自分で確定申告を行う。

2つの利用方法の違いは以下表の通りです。

個人的には、「ワンストップ特例制度」を推奨します。

手続きが簡単であるためです。

ふるさと納税の申込時にどちらを選択するか回答する項目があります。

ワンストップ特例申請を選ぶと、お礼の品とは別に各自治体から申請書が届きますので、その指示に従って各自治体に返送すれば完了です(^^♪

さいごに

せっかくの誰もが利用できる税制優遇制度です。

利用すれば節約にもなります。

しっかり活用して楽しく節約、そして節約した金額を投資にまわしましょう!

▼ふるさと納税のユニークな返礼品特集♪

それではまた~

twitter➡けだま@kedamafire

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。