こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

米国株投資の含み益が100万円を超えました。

よっしゃーっ!!

みたいな感想は特になく「桁が一つ増えた」という感じです。

う~ん、米国株以外の投資先も含めた全投資額は約1,300万円程とまだ多くないため、その中での100万円のインパクトは小さくないはずなんですが、全く心が動かないんですよ。

そもそもまだ目標資産額からほど遠いというのもありますが、なんでだろう、、と考えると、たぶん全部配当金目当ての保有株だからですね。

売却したら100万円分のお金は増える。

でも売却したら、現在その保有株が生み出す期待値である年間50万円の配当金はなくなっちゃう。

そうそう、それに手放すことは基本的に考えていないため、含み益はただの数字ってわけです。

それにほら、一夜明けて今朝、株価は反発し、含み益は早速100万円を切りました。

昨日は含み益が100万円超えてましたが、

今日はそこから▲13万円😇でも、昨日も今日も心は動きません。

手触りのある配当金の1万円の方がうれしい😊😊😊 pic.twitter.com/nVbrOTSYT2

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) October 31, 2019

投資をはじめて数年経ち、こういった日々の価格変動にも慣れ、心揺れることはほとんどなくなりました。

それは慣れなのか麻痺なのかはわかりませんが、長期投資においてはプラスのマインドではありそうだし経験値と言えるかもしれません。

そう考えると、投資の成果指標を評価額の上昇ではなく配当金の増加に置くことは精神衛生上もいいような気がしますね。

含み損益の上下動が気にならないっていったて、マイナス40%、50%となると必ず誰しも動揺しますよね。絶対。そしてそれは起こり得る。

でも配当金を指標にして投資をしていれば、含み損益と関係なく期待値である配当リターンが得られる可能性が高いし、それは株式相場に嵐が吹き荒れたときに、そこから退場しないための心の拠り所となるでしょう。

配当に関してはこんな言葉もあります。

配当は、下落相場のプロテクター、上昇相場のアクセル

≪引用:株式投資の未来/ジェレミー・シーゲル著≫

配当が相場下降・上昇局面で果たす役割や効果として、以下のように表現されています。

配当再投資によって保有株を余分に積み増せるので、ポートフォリオの価値下落を受け止めるクッションとなる。下落局面に再投資を通じて保有株を積み増す配当の働きを、わたしは「下落相場の安全装置」と呼んでいる。

そして相場が回復すれば、保有株数が増しているため、上昇局面による「リターンの加速装置」となる。

≪引用:株式相場の未来/ジェレミーシーゲル著≫

でもそういえば。

相場が大崩れした約1年前の2018年10月、あのときはまだアマゾン・ドット・コム【AMZN】株を保有していまして。

2016年と2017年のNISA枠の一部を使って投資をして、平均取得額は1株=約800㌦程。

その時はやっぱりドキドキでした、、

無配当株なので、結局ゴールは売却益。長期で保有とは考えども、いつ売るか、いつ売るかと答えのないモヤモヤ。

2倍以上に続伸した株価から、ジェットコースターのように急落した2018.10月は正直汗をかきました。

保有していた高配当&増配株については買い増しに走りましたが、AMZNは売却益、売却益って頭があるんで、下落する株価を見ているのはとてもストレスでしたね。

▼【AMZN】チャート

その感情は、AMZNが長期的にさらに成長するだろうという理性的見解とは全く別ものの、抗えない損得感情に支配されていた感じです。

結局値を大方戻した3月頃に売っちゃいました。。わかったんですね。向いていないってことが。自分にとって無配のグロース株は。

だから、今は、

含み益の100万円よりも、配当の1万円の方がすごくうれしい。

ということで、引き続き積み上げます。やることは明確なんです。遠い道のりですけどね。

とはいえアマゾン・ドット・コムやグーグルといった無配当企業の成長力にも期待したいため、それはETFや投資信託を通じて間接的に投資を続けていきたいと思います。

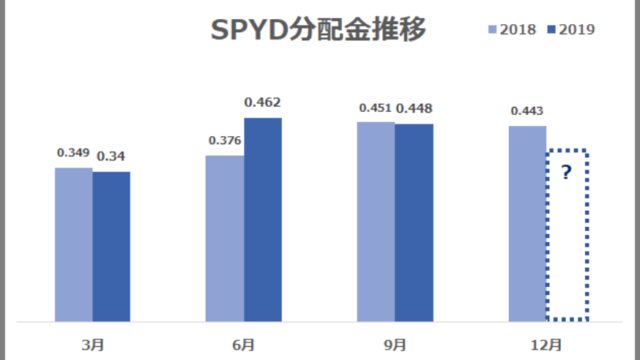

▼配当金額の積み上げ目標値はこちらで公開しています。

▼配当狙いと言っても”高配当”だけに注目しないように注意ですね

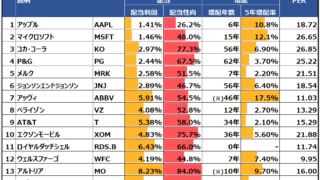

▼配当を軸に増配などの切り口で銘柄を選定する方法をまとめています

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。