↓人気ブログランキングはこちら↓

こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

yahooファイナンスでこんな記事を読み、絶望しました。

▼不労所得で生活するにはいくら必要?

- みんな会社でライスワーク。お金のために働いてるって?

- お金なんて所詮紙切れ。そんなものに人生左右されるなんて、耐えがたい。

- 「お金に振り回される人生」ではなく「お金を操る人生」を手に入れるべき。

- そのためには、不労所得だけで生活できる程度のお金を貯めればよい。

- その答えは、、、、XXXXXXでXXXXXXXだ!

≪参考:yahoo finance≫

絶望とは冗談ですが、最近投資はじめたばかりの人が読んだら継続が嫌になるような目標設定な気がしました。

絶望ポイントは、上記のXXXXでXXXX部なわけですが、記事にて導き出された答えはこれでした。

不労所得で生活したいなら、、

・

・

・

・

・

・

インデックス投資で

2億2,500万円資産形成すればOKです!

だって。

2億2,500万円貯めるには、毎月約14.8万円を年利5%で40年間積み立てれば達成ができます。

それって多くの人にとって実現性低いんじゃないかな。。

それに質素倹約&出世競争勝ち抜くような会社へのコミットさでもって働いて、40年後って普通に定年やん。

国税庁の民間給与実態調査によると、日本人の平均年収は441万円とのこと。

可処分所得をざっくり税金20%引いて352万円。

月額14.8万円は年額で約177万円、残額約175万円≒月額14.5万円で40年間生活。

昇給も皮算用しながら頑張ればいけそうな気もしますが、その頑張りの対価として62歳で2億2,500万円かぁって感じしますね。

確かにその年齢でその金額があれば、単純にその後40年間生きると仮定しても、年間562万円使えるため、会社員時代よりも豪遊はできそうではありますが。(マイナスの税金やプラスの年金は無視)

そうなると20年間で達成するとして、月額30万円投資(!)≒年額で約360万円、上記可処分所得を超えてしまうんで、まず給与か副業収入の拡大にフルコミットしなければなりませんね。

こういういつまでにいくら貯めたらOKかっていうのは結局いつ死ぬかわからないという変数があるので安心できるライン設定も難しいです。

結局いくらまで貯めよう!という目標設定は、ともすれば高すぎる目標にしてしまいがちな気もしますし。

個人的にはまず5,000万円積み上げることを目印にしていますが、それでもまだ遠い存在に感じているんですけど。

5,000万円が欲しいのではなく、配当利回り4.5%目安で税引後月15万円程度を得るためには5,000万円が必要なだけ。

あくまで5,000万円は種銭であり手段で、目的は永続的なオートマティックキャッシュフローの構築。

配当が増える毎に心と体が軽くなるです🤗

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) August 30, 2019

その点、定期的なキャッシュインを目標に設定する配当投資のいいところは、ゴールまでの道のりがグラデーションなところ。

配当という実利を得ながらだと、それが非効率的なものだとしても、投資を続けるモチベーションになるという人も多いのではないでしょうか。

ちなみにぼく自身の年間受取配当の期待値は、現時点で約60万円。一旦の目標にしている年間180万円(月額15万円)に対して33%の達成率です。

もし何らかの想定外によって収入が激減してしまったら。

そうしたら大人しく一生懸命働き続けます。…ます?……ます。

ただ、手にできる年間配当60万円のうち半分は再投資し、残り半分で毎年海外旅行でもしながら今を十二分に楽しむ生き方に変更ですね。

最近セミリタイア、アーリーリタイアというワードをネット上でもよく見かけるようになりました。

いわゆるFIREムーヴメントの収入と支出のバランス、運用目標に関するキーワードとして、『4%ルール』というものがあります。

最近投資を始められた方は、冒頭の2億2,500万円という固定された金額ではなく、個々の生活実態や理想の生活とのバランスを考えながら『4%ルール』に基づく自分なりの目標設定をしてみたらいいんじゃないでしょうか。

▶ミレニアル世代で話題!「FIREムーヴメント」~鍵となる4%ルールとは

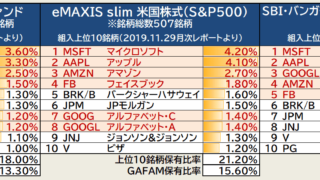

▼とはいえとにかくグロース株で資産最大化したいなら

▼でもインデックスでもちゃんとグロース株の成長を取り込めてはいますよ

▼ぼく自身の運用成績はこちらで公開

▼配当金でFIREまでのシミュレーション

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。