日本経済新聞の経済欄で先日見かけた記事がコレ。

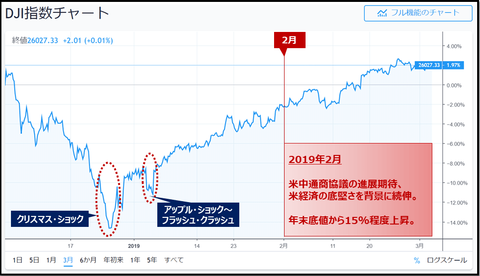

2019年1月と言えば、米アップル社の業績下方修正やフラッシュ・クラッシュで相場の雰囲気はネガティブ一色でした。

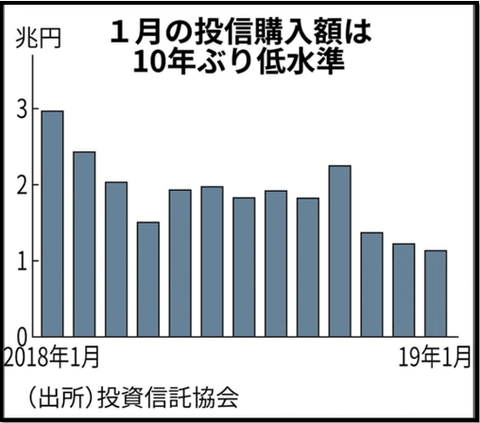

投資信託協会によると、1月の投信購入数は約10年ぶりの低水準。

上場投資信託を除く1月の購入額は、1兆1,132億円。これは、日経平均がバブル後最安値を付けた2009年3月以来の低水準だったようです。

個人投資家はそれまで相場下落時には「逆張り」買いを入れる傾向があったようですが、1月は下落幅が大きかったため先行き不透明感が強く、個人投資家の多くは様子見ムードから腰を動かすことはありませんでした。

保有投信を売って、損切やポジション解消した投資家も多かったよね。

ところが、2019年3月時点でチャートを振り返るとどうでしょうか。

▼NYダウ指数チャート

年末のクリスマス・ショック後につけた最安値から15%近く上昇しており、今振り返るとあの時の下落は買い場だったとわかります。

★★★

ところで、資産運用において成功するためのシンプルな法則は、

- 金融商品を安く買って、高く売ること

- 優良銘柄(成長銘柄、安定高配当銘柄)を安く買って長く保有すること

これは、誰もが頭ではわかっているわけです。

にも関わらず、あの下落局面で保有投信や株式を”損切り”や”利益確定売り”で手放した投資家は、

- 金融商品を高く買って、安く売ってしまった

誰もが頭ではわかる。こんなの間違っていると。しかしそれがわかるのは、常に現在から過去を振り返った時だけです。

この非合理性は、行動経済学の『プロスペクト理論』 ” 損失回避性 “ にて、人の不確実性下における意思決定モデルとしても説明されています。

※損失回避性についてはこちらの記事参照

関連記事>>ダウ超長期チャートにみる株式投資の成功原則

★★★

かの投資の神様ウォーレン・バフェット氏の名言にもこんな言葉があります。

他人が貪欲な時に恐怖心を抱き、他人が恐怖心を抱いている時に貪欲であれ。

(Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful.)

投資の神様であればこそ実践できる過去を振り返った時に合理的だったとわかる投資行動は、凡人にはなかなか真似できません。

ではどうすればよいでしょうか。

①定期的な積立投資

相場の上下動は無視して、

- 毎月最終金曜日に〇〇円分の買付をする

- 価格が〇〇円で買付するよう指値を入れる

といった自分ルールに基づいてオートマチックに積立投資を行うことが上昇相場でつい買付したくなる心理的な罠から逃れる手段です。

そう。。その場合は、定期積立すらもパッケージで実施するしかありません。

②積立NISAやidecoを活用する

積立NISAやidecoは申込時の設定に応じ、月次や日次といったサイクルで勝手に買付を行ってくれます。

ぼく自身も、

を行っています。

③ロボアド投資を活用する

もっと手軽に積立投資をするのであれば、ロボアドを利用するのがよいでしょう。

ぼく自身もTHEO(テオ)とWealthNavi(ウェルスナビ)でロボアド積立投資を行っています。

特にTHEO (テオ)では、積立設定対象者への手数料割引制度が手厚いため、おトクです。

人間誰しも陥ってしまう投資の罠、『高い時に買って安い時に売る』という非合理的な投資行動から逃れるために、自分に合った手段やルールを見つけて早く勝ちパターンを身につけましょう。

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はtwitterで!

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。