米国NYダウ平均株価は、昨年10月以降の大幅下げから80%近く値を戻してきました。

2019年2月26日時点で26,000ドル台を回復しており、あとおよそ3%程度で昨秋記録した史上最高値の更新が期待できるところまで上昇しています。

▼ダウ指数<直近6ヵ月>

相場地合いが変化した理由は、

- FRBが利上げへのアクセルから足を離し” ハト派 ” 路線への転換

- 米中通商協議の進展期待

が主なポイント。

大局的には景気後退局面にあることには注意が必要ですが、上記チャートから観察できるように、昨秋の大幅下落分はほぼ取り戻されています。

★★★

さて、今日は株価が回復した背景や理由が主題ではなく、昨秋から年始にかけての大幅下落混乱相場の振り返りです。

18時前時点でナスダック先物、S&P500先物価格は堅調推移

先週の流れをそのままに買い先行で始まりそうね

ダウチャート眺めると、すでに昨秋大幅下落する前の8割近く戻してる

あと5%程上昇すれば、史上最高値を再び更新

あの混乱相場で買増した銘柄はホクホクだけど、手放した銘柄には引かれる後髪 pic.twitter.com/stkKXS38AS

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) February 25, 2019

そう、現在から過去を振り返ると『保有株を売らずに、バーゲンセール状態の株を買う』が正解だったわけです。

あの時は、『トランプからのクリスマスプレゼントだ!』との声も聞こえましたが、リーマンショック並みの下げ幅のなかで買い進む個人投資家は一部に過ぎなかったのではないでしょうか。

しかし、暴落中に猛然と買い進むってそんなのはっきり言ってムリです。よね。。

それは、行動経済学において『プロスペクト理論』として説明される人間の心理状態と照らし合わせても明らかです。

その一部である「損失回避性」という部分だけご紹介すると、

例えば、以下の二つの質問について考えてみよう。

質問1:あなたの目の前に、以下の二つの選択肢が提示されたものとする。

- 選択肢A:100万円が無条件で手に入る。

- 選択肢B:コインを投げ、表が出たら200万円が手に入るが、裏が出たら何も手に入らない。

質問2:あなたは200万円の負債を抱えているものとする。そのとき、同様に以下の二つの選択肢が提示されたものとする。

- 選択肢A:無条件で負債が100万円減額され、負債総額が100万円となる。

- 選択肢B:コインを投げ、表が出たら支払いが全額免除されるが、裏が出たら負債総額は変わらない。

質問1は、どちらの選択肢も手に入る金額の期待値は100万円と同額である。

にもかかわらず、一般的には、堅実性の高い「選択肢A」を選ぶ人の方が圧倒的に多いとされている。質問2も両者の期待値は-100万円と同額である。

安易に考えれば、質問1で「選択肢A」を選んだ人ならば、質問2でも堅実的な「選択肢A」を選ぶだろうと推測される。

しかし、質問1で「選択肢A」を選んだほぼすべての者が、質問2ではギャンブル性の高い「選択肢B」を選ぶことが実証されている。

この一連の結果が意味することは、人間は目の前に利益があると、利益が手に入らないというリスクの回避を優先し、損失を目の前にすると、損失そのものを回避しようとする傾向(損失回避性)があるということである。

質問1の場合は、「50%の確率で何も手に入らない」というリスクを回避し、「100%の確率で確実に100万円を手に入れよう」としていると考えられる。また、質問2の場合は、「100%の確率で確実に100万円を支払う」という損失を回避し、「50%の確率で支払いを免除されよう」としていると考えられる。

クリスマスショックで『バーゲンセールだ!』との声も一部ありながらも、下落傾向のチャートを眺めていると、「損失回避性」の方が強く働いて、株を手放し「損切」「利益確定」を行う方が自然な心の動きなわけです。

しかしだからといって、投資自体を遠ざけると大きな機会損失になると考えています。

過去の株式相場自体はこのように、右肩上がりのためです。

▼ダウ指数チャート<直近5年間>

5年前を起点としたとき、現在は60%以上価値が増大しています。

ですから、株式投資においては、

- 早く始めること

- 長く続けること

が大事であり、

そして、「損失回避性」という人間の非合理的な心の動きから逃れるため、

- 定期的・自動的な積立投資

が大事であるということができます。

ただし、投資するなら日本株ではなく米国株がおすすめです。

日・米の超長期チャートを眺めて比較すると、

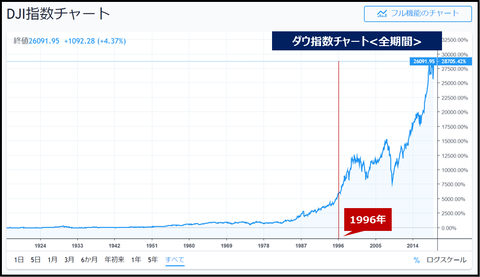

▼ダウ指数チャート<全期間>

▼日経225指数チャート<全期間>

わかりますよね。。

日本株って米国株と異なり右肩上がりではないためです。

赤い縦線(1996年)を起点にみてみても、日本の現在値はほぼ横ばいの水準ですが、米国は、、、何倍すか。。

つまり、日本株に長期投資しても報われる可能性が低いわけです。

ですので、当サイト管理人のけだまも、株式投資のうち、90%が米国株です。

※リスクは当然あるため、余裕資金を用い分散投資を行うことが必要

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はtwitterで!

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。