投資先の80%は米国株や米ETFが占めていますが、日本株もちょこっと持ってます。

この2銘柄。

- NTTドコモ(9437)

- 日本たばこ産業(2914)※JT

言わずと知れた大企業ですが、高配当株としても有名。

やっぱり日本株でも高配当銘柄に惹かれるんですよね。

なぜなら、配当益(インカムゲイン)は投資時点でリターンが予測可能なためです。売却益(キャピタルゲイン)は必ずしもそうではありません。

ちなみに2019年2月27日時点で、それぞれの配当利回りは、

- NTTドコモ:約4.2%|100株保有で年間配当11,000円

- JT:約5.3%|100株保有で年間配当15,400円

そんな数少ない保有日本株であるNTTドコモが自社株買いを発表しました。

≪出所:NTTドコモホームページ≫

≪出所:NTTドコモホームページ≫2019年2月28日に、発行済株式数の11.82%にあたる株式を『消却』。

このいわゆる自社株買いは、配当と並ぶ株主への利益還元策の一つです。

自社株買いにより発行済株式数が減ることで、

- EPS(1株当たり利益)が増加し、

- PER(株価収益率)が低下、

これは株価の押し上げ要因になります。

自社株買いが行われた後は「処分」か「消却」されることになりますが、今回は「消却」ということで、株主としては何も言うことはありません!

※「処分」とは、「売却」とも言い換えられ、「消却」とは異なります。「消却」とはまさに自己株式を消し去りますので、株価へのポジティブな影響が期待できます。

★★★

株主還元については、米国企業と比べると日本企業は積極的ではありません。

自社株買いや増配を積極的に行う米国企業に対し、日本企業は獲得とした利益を「内部留保」ばっかりしている印象です。

けだまの所属する会社もそうですが。。

米国株へメインで投資する理由はこの株主に対する姿勢の違いによるわけですね。

その点、日本株のなかでもNTTドコモや日本たばこ産業(JT)といったキャッシュフローの安定した企業は、自社株買いや増配といった株主重視の姿勢が継続的にみられるため、長期志向で保有しやすいです。

もちろん、両社とも未来への憂いはあります。

NTTドコモには通信料金の値下げ圧力や格安スマホをはじめとした競合先との競争激化、日本たばこ産業には健康志向や日本の人口減少による市場縮小といった課題です。

しかし、NTTドコモは強固な顧客基盤を資産とし、通信業界という枠を超えて金融業界への影響力も強めています。

また、次世代通信網5Gを活用したビジネスの要となるのもNTTドコモのはずです。

日本たばこ産業も、売上構成比の約60%が海外のたばこ事業であり、国内の市場縮小を海外の拡大で補う土台が作られています。医薬品や加工食品事業といったタバコ以外の事業の成長は急務ですが、加熱式たばこのニーズは拡大しています。

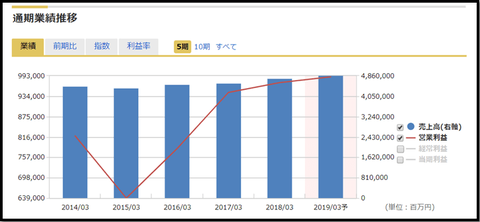

最後にNTTドコモの数字をみてみると、何より、この安定した業績とキャッシュフロー。

▼NTTdocomo通期業績推移

≪出所:マネックス証券-銘柄スカウターより-≫

≪出所:マネックス証券-銘柄スカウターより-≫流石の安定感。

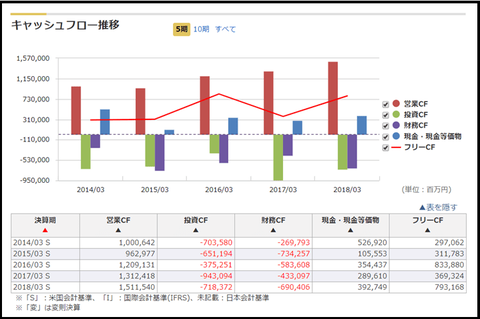

▼NTTdocomoキャッシュフロー推移

≪出所:マネックス証券 -銘柄スカウターより-≫

≪出所:マネックス証券 -銘柄スカウターより-≫稼ぐ力も安定しています。

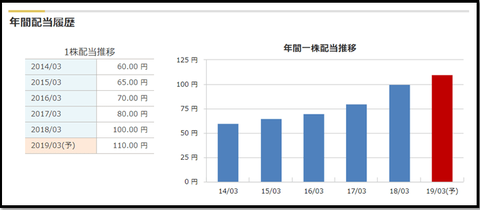

▼年間1株配当推移

≪出所:マネックス証券 -銘柄スカウターより-≫

≪出所:マネックス証券 -銘柄スカウターより-≫配当は年々増配しており、

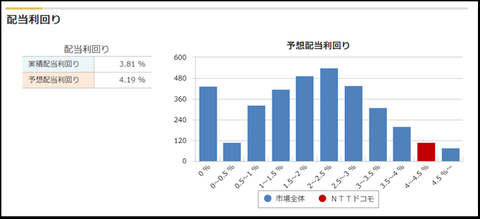

▼配当利回り

≪出所:マネックス証券 -銘柄スカウターより-≫

≪出所:マネックス証券 -銘柄スカウターより-≫日本企業全体で上位に位置します。

今後、通信以外の金融を中心とした新しいサービスを加速するにあたって、顧客基盤の弱体化は避けなければなりません。

たとえ通信費値下げ圧力によって、一人当たりの売上が多少落ちたとしても。

ですので、今後のユーザー数がどのように遷移していくのかは気になりますね。

告白すると、けだまは10年以上ユーザーだったドコモから楽天モバイルに乗り換えました(笑)

しかし、現在の潤沢なキャッシュフローと積極的な株主還元姿勢が堅持されるのであれば、株主は止めません。

その企業が株主還元に積極的かどうかは、ホームページやIR資料から自社株買い実績や配当推移について簡単に調べることができますので、参考にしてみてください。

※投資に正解はなくリスクは付き物です。投資は結局、得も損も自己責任となります。損の確率を低減するためにも、長期・分散投資を心がけましょう。

https://kedamafire.com/archives/14974108.html

それではまた~

★★★

Twitterけだま@kedamafire

応援のクリックをお願いします♪

![]()

にほんブログ村

≪参考楽天証券ホームページ ≫

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。