高い利回りで人気のソーシャル・レンディング。

最近トラブルが目立ち始めました。

トラブルとは、ソーシャル・レンディングのリスクである投資家への返済の滞りです。

それだけなら単なる「高い利回りの投資対象に付随する高いリスク」が発動しただけとも言えますが、事前の説明とは異なる投資金の不正流用がなされた案件もあることが問題視されています。

もちろん、一部の案件であるとはいえ、これが真実だとしたら投資家サイドからすると騙されたという感覚になりますよね。。

ちなみに、これまでに6社のソーシャル・レンディング仲介会社が金融庁の行政処分を受けています。

ソーシャル・レンディング仲介会社の問題だけではないケースも当然あるため、投資家個々人が正しい知識に基づき、高い利回りに比例するリスクを受け入れたうえで投資判断をすることがとても重要です。当たり前ですが。

ただ問題は、投資判断をするための十分な情報が開示されているのかどうかということですね。

ちなみに、当サイト管理人のけだまはソーシャル・レンディングを利用したことはありません。

日本のソーシャル・レンディングは、投資家が融資先の詳細な情報を把握することができないためです。

融資先の企業名も知ることができません。。

“日本の”と書いたのは、“欧米”のソーシャル・レンディングでは投資家が融資先の情報を手に入れて吟味することができるためです。

今回は急速に拡大を続けているソーシャル・レンディングについて、あらためてその仕組み、急拡大の軌跡、課題をみていきましょう。

- ソーシャル・レンディングとは

- 市場規模拡大の推移と欧米との比較

- ソーシャル・レンディングが抱える課題

- 投資対象としてのソーシャル・レンディング

https://kedamafire.com/archives/13509626.html

ソーシャル・レンディングとは

ソーシャル・レンディングとは、インターネットを通じて多数の投資家から資金を集めて企業などに融資する金融サービスです。

ソーシャル・レンディングのメリットは、貸し手(投資家)には高い利回り、借り手(企業)には低金利での融資ができること。

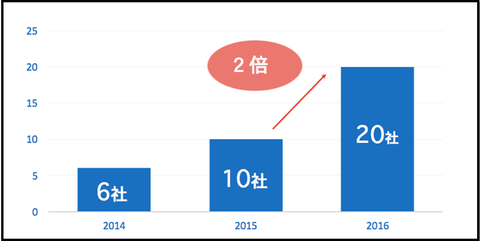

それを仲介する業者は20社を超えて急速に増えており、国内最大手は「maneoマーケット」。

「maneoマーケット」では、再生可能エネルギー事業を行う企業に数千人から200億円余りを集めて融資するなど、その規模は年々大きくなってきています。

ソーシャル・レンディングというサービスが広まることには非常に意義があり、金融機関ではカバーできていない資金需要に応えることができるため、社会の資金循環が改善され経済の活性化に寄与するという点は大事なポイントです。

しかしながら、投資家自身は融資先企業が把握できない(融資先の”匿名化”)など、安心して投資できる仕組みづくりについてはまだ整備されているとは言い難く、一部の案件では詐欺まがいのトラブルが発生しているわけです。

▼ソーシャル・レンディング参入企業数の推移

≪出所:クラウドポート≫

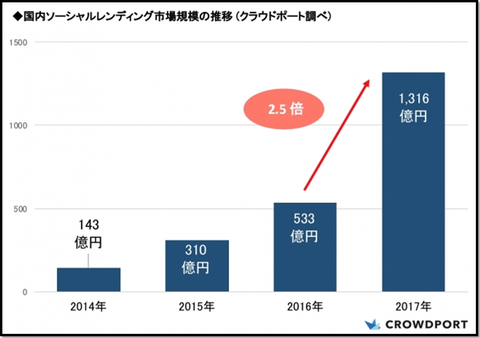

≪出所:クラウドポート≫ソーシャル・レンディングの市場規模推移

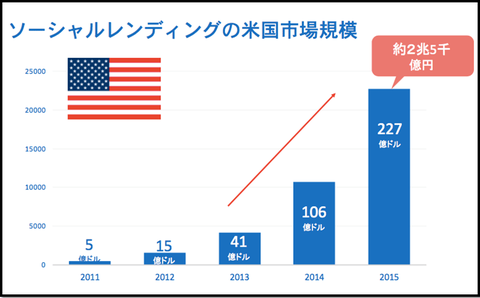

ソーシャル・レンディングの歴史は、2004年のイギリスで登場したことから始まります。

米国においても2006年からサービスが開始され、近年このように急拡大しています。

▼ソーシャル・レンディング米国市場規模

≪出所:クラウドポート≫

≪出所:クラウドポート≫日本ではこの規模にはまだほど遠いとはいえ、市場規模の拡大は加速しています。

それだけ需要と供給があるということですね。

それを仲介する会社も増えて、市場からの認知が広まっていることがグラフから伺えます。

▼ソーシャルレンディング日本国内市場規模

≪出所:クラウドポート≫

≪出所:クラウドポート≫ソーシャル・レンディングが抱えるリスク、課題

日本のソーシャル・レンディングと欧米のソーシャル・レンディングには大きな違いがあります。

冒頭にも記載した通り、貸し手(投資家)が融資先の借り手(企業)の情報を十分に把握することができないという点です。

これは、日本の監督官庁の指導による背景があり、それは貸金業者ではない貸し手(投資家)から、借り手(企業)を匿名化すべきというものです。

そのため、日本では、ソーシャル・レンディングの仲介会社が貸し手から集めた出資金を貸し出す形式を取らざるをえないのです。

欧米では貸し手(投資家)が、借り手の属性情報を取得して融資するかどうかを判断することができます。

日本で問題になっている「事前の説明とは異なる投資金の不正利用」といった透明性の欠如を改善していくためには、適切な情報開示によって貸し手(投資家)が投資のリスクとリターンを判断できる環境を整備してく必要があるでしょう。

ちなみに、昨年12月に証券取引等監視委員会が金融庁に対し、ソーシャルレンディングの仲介会社が嘘の説明をして投資を募る悪質なケースを防止するために、融資先情報開示の必要性を指摘しています。

それに基づき金融庁は、仲介会社に融資先の情報を公表させる方向で検討を進めているようです。

ソーシャル・レンディングのリスク、高い利回りを得られるかわりに融資先が焦げ付き資金が回収できないというリスクは投資家が受け入れる必要があります。

しかし、現状はそれを判断するための十分な情報が事前に開示されているとは言えません。

上述した情報開示が整備されることで、ソーシャル・レンディングの今後のさらなる拡大に寄与するでしょう。

投資対象としてのソーシャル・レンディング

さて、現状のソーシャル・レンディングは投資対象としてどのようにみるべきでしょうか。

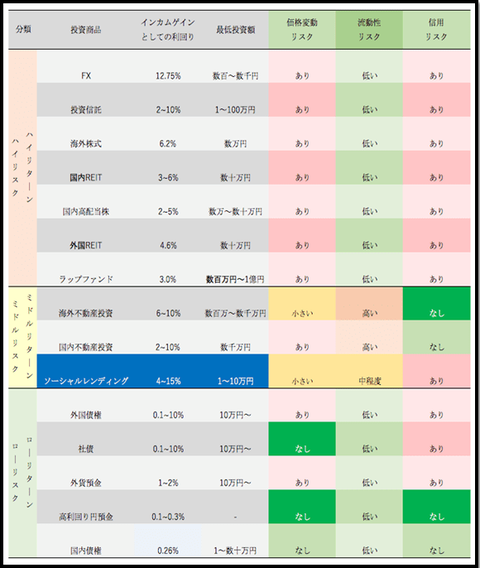

想定利回りやリスクを下記グラフで比較してみてみると、

≪出所:クラウドポート≫

≪出所:クラウドポート≫ミドルリスク・ミドルリターンの投資商品として紹介されていることが多いです。

株式や為替のように価格変動リスクは少ないですが、信用リスクは認識しておく必要があります。

つまり、融資先が焦げ付いて資金が回収できないというリスクですね。

現状はそれを避けるために検討する十分な情報が得られないことを考えると以下の点に注意して投資に臨む必要があるでしょう。

- 上記リスクを受け入れて余裕資金で投資に臨む

- 上記リスクを考慮した上で投資金額を決定する

それではまた~

その他関連記事

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。