≪2019.2.10作成≫twitter➡けだま@kedamafire

『住宅ローン控除』の控除適用期間が、10年から13年に拡充される予定です。

平成31年度税制改正大綱にてそのことが示されています。順調に税制改正の準備が進めば、6月頃を目処に施行されるでしょう。

これは、2019年10月に予定されている消費増税(8%➡10%)による住宅市場の消費冷え込みを回避するための優遇税制です。

2019年6月頃に無事施行されたならば、大々的にメディアでも報道されるはずです。

マンションの購入タイミングを消費増税前に行うかどうか迷われている方はぜひ注目してみてください。

住宅ローン控除期間が3年間延長されることは、消費増税分が還元される程度の効果があるためです。

- そもそも『住宅ローン控除』とは

- 『住宅ローン控除』期間の3年間延長とは

▼関連記事|マンションは ” 今 ” 買うべきか。マンションと戸建価格推移・金利動向|今後の重要なポイント

そもそも『住宅ローン控除』とは

正式名称は、住宅借入金特別控除といいます。

個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得又は増改築を行った際、一定の条件を満たす場合に、その住宅ローンの年末残高合計額×1%が所得税額から控除される税制優遇措置です。

年末時点で住宅ローンが3,000万円残っていたら、1%の30万円が還付されるイメージ。

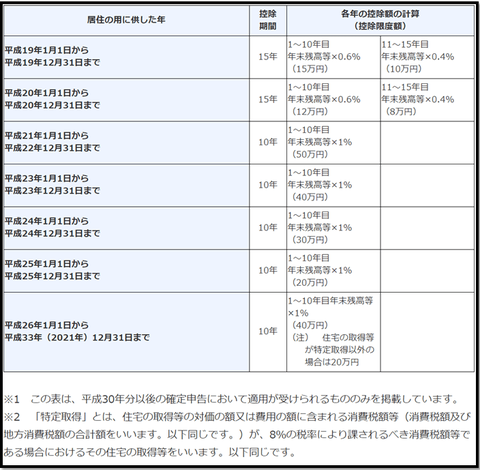

2007年(平成19年)から施行されている税制優遇制度で、現在は、2021年(平成33年)に居住してから10年間までの時限式税制優遇制度です。

≪出所:国税庁≫

▼参考|国税庁|住宅借入金等特別控除

『住宅ローン控除』期間の3年間延長とは

冒頭に記載した通り、平成31年度税制改正大綱に明記され6月頃に施行予定の消費増税に合わせた優遇税制措置です。

※ここからは細かい適用条件は省略します。詳細はこちらのリンク”平成31年度税制改正大綱“をご確認ください。

◆適用されるための条件

2019年10月~2020年2月末までに住まいを購入し、2019年10月~2020年12月までに入居した場合。

消費増税に対する負担緩和が制度主旨のため、2019年10月以後が条件になっていますね。

◆適用内容

10年目までは現在の住宅ローン控除と同様です。

延長される11年目~13年目は、以下のどちらかのうち金額が少ない方が控除金額となります。

- 建物価格の2% ÷ 3年間

- 年末残高 × 1%

例えば、建物価格が2,000万円で10年目の住宅ローン残高が1,800万円だとします。

- 2,000万円 × 2% ÷ 3年間 = 14万円

- 1,800万円 × 1% = 18万円

★★★

3,000万円の住宅ローンを組んだ場合、消費税8%と10%の差は、

- 3,000万円 × 8% = 240万円

- 3,000万円 × 10% = 300万円

と60万円分の負担増となります。

2019年10月以降に購入した場合、住宅ローン控除拡充による影響は、

- 上述した例だと14万円 × 3年間 = 42万円

となり、消費増税分が7割方緩和されることとなります。

★★★

消費増税分は全てではないかもしれませんが大方取り戻すことができるため、消費増税前に焦って住宅購入を決めずともじっくり検討してから決める余裕ができます。

本当に住宅を購入する必要があるかを含めて人生設計を考えてみる機会としたいですね。

なんせ住宅は誰にとっても人生で一番大きな買い物で30年以上付き合っていくことになるわけですから。

それではまた~

その他関連記事

▼関連記事|マンションは ” 今 ” 買うべきか。マンションと戸建価格推移・金利動向|今後の重要なポイント

▼関連記事|『お金』の名著をななめ読み!|著者はマンションは資産ではなく負債だと説いています

▼資産運用でお金を増やすなら(ローリスク・ローリターン編)

▼米国高配当株の配当再投資戦略で自分年金を持つ

★★★

▼投資・経済関連コラム的記事

記事リンク:今日の1分脳内

▼資産運用関連のNews|Topic記事

記事リンク:News|Topic一覧

▼資産運用実績

記事リンク:運用実績

▼資産運用スタートマニュアル

記事リンク:スタートマニュアル

★★★

Twitter➡けだま@kedamafire

応援のクリックをお願いします♪![]()

にほんブログ村

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。