↓人気ブログランキングはこちら↓

こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

今週は、SPDR S&P500高配当ETF【SPYD】を14株、KOを5株買い増ししました。

淡々と配当目的で選択した銘柄の株数を積み上げたいと思います。

なお、配当投資を続けることに関して心の揺らぎがないわけではないので、一旦当初のモチベーションを言語化しておきました。

投資目的は老後の備えではなく、収入の複線化手段の一つ。

徐々に経済的自立の状態へ足を進めることで、労働環境や経済状況の突発的な変化にも自分自身の意志、好みによる選択、決断が行える状態に身を置いておきたい。

(今後10年は、過去10年よりも目に見える変化がありそうだ。)

そのためにはまず、最低限の目標地点として、年間180万円(税引後)のキャッシュフローをもたらす資産形成が必要。

資産総額5,000万円を実質配当利回り4.5%で運用できるマネーマシンがあるとフットワークは軽くなる。

なお、それが完成する前に自分が不確実な選択肢を選ぶ可能性もなくはないため、ゴール達成までの道のりは、0か100かではなく、グラデーションになるようにしたい。

つまり、5,000万円を貯めることを目的地にするよりも、5,000万円で生み出せるキャッシュフローを徐々に積み上げる方針が自分の今後にとっては柔軟性の高い方針だ。

(たぶん先に5,000万円作ることに注力する方が早いかもしれないけど。)

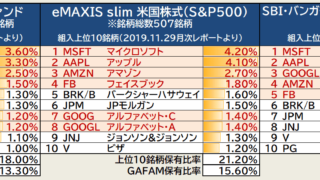

なお、老後の備えとしては、毎月62,000円のインデックス投信を自動積立中。

これは上記とは別で長期継続する。

なお、蛍光ラインの箇所の意味合いは以下のようなイメージです。年間180万円に届く前に人生設計が変わっても、それまでに築いたキャッシュフローは頼りになるお供になるでしょう。

今夜は残業や😿

配当金はイコール自分の入金力が高められるというところがいいところよね。

もし会社がぶっつぶれても収入源として支えてくれる人生のお供になる。

今は年間60万円程なので、

大学生の頃の自分のバイト代くらいだよ😊— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) January 28, 2020

といいつつも、

1月上旬に、QQQとVGTという流行りのETFを買っちゃいましたけどーー!!

でも、ほんの少しです。

流行りにいっちょ噛みするために、というよりも、今後も晴れやかな気持ちで配当目的の投資を継続するために、です。

無駄に投資方針に一貫性を持たせても精神衛生上よくないです。

もやもやするのは、SNSはじめ、情報の過剰摂取が原因でしょう。なんだか自分だけ機会損失しているような気持になるわけですね。

しかし、SNSを切り捨てるなんてこの時代、不可能です。

であるならば、買っちゃえば?ということで、買いました。

大事なのは、上述したような投資の目的、投資によって得たいことを忘れずに、自分が何をやっているのか見失わないことです。

少し話題のETFを購入したことで、モヤモヤがすっかり消えました。

これでドンドン配当銘柄を買い増しできます!

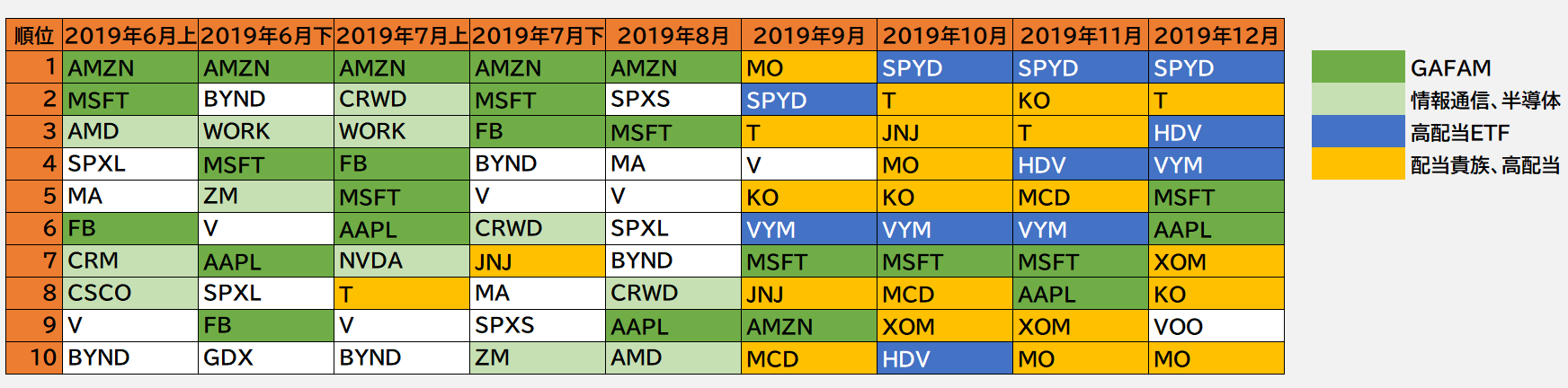

さて、最後に、利用している楽天証券では、毎月個人投資家の買付者数から人気ランキングを発表しています。

昨年の上旬から年末までの順位を並べてみたら、個人投資家の心理状態がはっきりと読み取れて面白かったので紹介します。

▼2019.6~12の個人投資家買付者数人気ランキング

すごくわかりやすい変化ですよね。

前半戦はハイテク。

景気後退への恐れが高まるにつれて、高配当系の個別株が人気に。

あまりの株高に個別株からETFに徐々にシフト。

12月はあらためて、マイクロソフト【MSFT】、アップル【AAPL】といったハイテクグロース銘柄の注目度が高まってきた。

といったところでしょうか。

2020年1月~2月の企業決算を受けて、ハイテク銘柄の力強さが確認された暁には、さらに人気が集まるかもしれませんね。

配当目的で投資を続けている方で、上述したようなモヤモヤを抱えている方は、ガス抜きとしてのハイテク銘柄保有を検討してみてもよいかもしれませんね。

ただし、無配当のグロース銘柄の場合、買い付けることがゴールではないはずです。

それを売ることによってリターンが確定するし、そのタイミングは買うことよりもとっても難しいはずです。

それを踏まえて今後の投資方針は決定すべきですね。方針転換することはなんらやましいことではありません。

しかし、自分が投資によって何が欲しいのか見失ったまま方針転換することのないよう、投資目的の振り返りをしたあとに転換した方がよいですね。

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。