1,200万円超を投資運用中のけだまです。

資産比率は米国株がメインで、アップル株も保有しています。

▼楽天証券での保有米国株一覧

この記事は、主にアップル株へ投資中、または投資検討中の方向けに、これらの内容をかんたんにまとめています。

◆2019年3月版

- アップル株の株価推移

- アップル社の業績推移

- アップル社の注目話題

ブログ更新情報はtwitterで[jin_icon_info color=”#e9546b” size=”18px”]

アップル[AAPL]の株価推移

アップルの株価は、約5年前の水準≪75ドル≫から直近52週高値≪233.47ドル≫まで200%超の上昇を続けていました。

ところが2018.10以降、中国でのiPhone販売落ち込みなど不振が目立ち、これまでの成長ストーリーを継続して描けないとの投資家の懸念から株価は下落。

2019年初めの業績下方修正で相場が荒れたことは記憶に新しいですね。

業績下方修正を株価が織り込んだのちは反転上昇を続けており、2019年3月30日の終値では180.95ドルと52週安値142ドルから30%程も回復。

今後は、売上高の約6割程を占めるiPhoneの販売に変わる事業の柱として、サービス事業に注力していく戦略を鮮明にしており、動画配信などのサブスクリプション型サービスを浸透させられるかが注目されます。

株価は往々にして、投資家のその企業への期待を織り込んで価格が形成されていくものです。

ですので、上述した『新たなサブスクリプション型のサービス事業』の成否を四半期毎の決算発表毎にチェックしながら株価の動向を注視していく必要があります。

次章で、企業業績の「これから」をチェックするために、企業業績の「これまで」をチェックしておきます。

アップル[AAPL]の業績推移

アップルの業績推移について以下3点でざっと概観を把握していきます。

- 売上高、営業利益の推移

- 営業キャッシュフローの推移

- EPS、配当の推移

売上高、営業利益の推移によってその企業の成長力を把握。

その企業の経営実態・健全性を如実にあらわす営業キャッシュフローで稼ぐ力・ブランド力を把握。

EPSで収益性、配当推移で株主還元への重心を確認します。

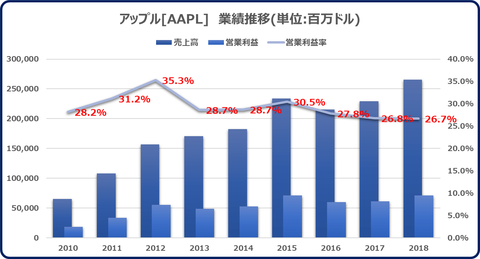

◆アップルの売上高・営業利益推移

売上高は右肩上がりに上昇し、営業利益率は常に25%以上と流石の数字です。

ただし、注目すべき点は売上高の上昇角度が年々緩やかになっている点です。

売上高成長率は、

- 2011年: 66.0%

- 2012年: 44.6%

- 2013年: 9.2%

- 2014年: 7.0%

- 2015年: 27.9%

- 2016年:▲7.7%

- 2017年: 6.3%

- 2018年: 15.9%

売上高のおそよ6割を占めるiPhone販売が景気状況やライバル企業との競争、市場自体の飽和状態から伸び悩むとすると、やはり鍵を握ってくるのは『新サービス事業』の進捗ではないでしょうか。

今後は、『新サービス事業』の伸長とそれによる売上構成比の変化に特に注目です。

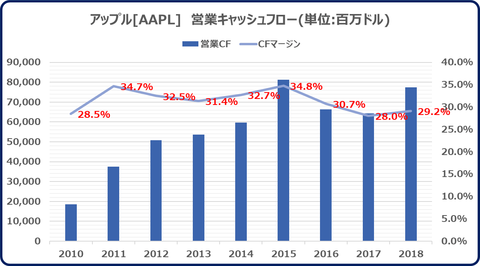

◆アップルの営業キャッシュフロー推移

とはいえ、アップルの稼ぐ力は非常に強く、営業キャッシュフローマージンはコンスタントに30%前後と驚異的です。

感覚値ですが、営業キャッシュフローマージンは15%以上で強いという目安。

アップルのこの数値はいかにブランド力が強いかということを物語っています。

この営業キャッシュフローマージン比率が継続できてるうちは慌てる必要はないでしょう。

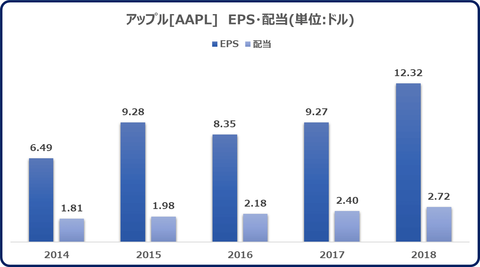

◆アップルのEPS、配当金推移

EPS(1株あたり利益)、配当ともに年々増加傾向。

配当利回りは、2019年3月時点で1.54%程と高配当ではありませんが、現在の業績、財務状況であれば継続的な増配が期待できそうです。

アップル[AAPL]の注目話題

アップルの注目の話題については、今後随時更新していきたいと思います。

上述した『新たなサービス事業』については、こちらの記事でまとめています。

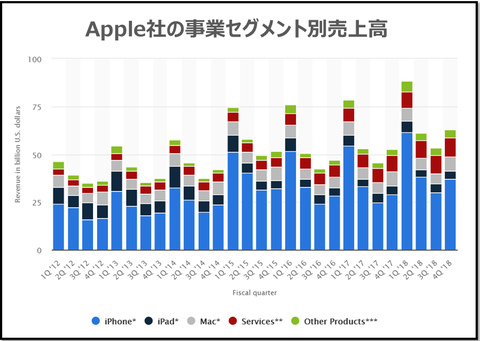

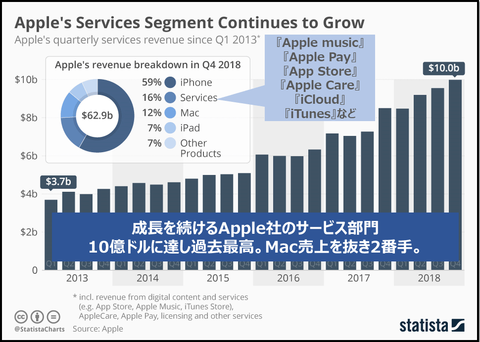

ちなみに、新たなサービス事業が重要な理由は、以下グラフのようにアップルの売上高への貢献度が非常に高いiPhone(青部)の販売数増加の勢いが衰えているため。

現在サービス部門が2番目の柱になってきたといっても、売上の20%に満たない数値です。

そのサービス部門を今回の『新たなサービス事業』でブーストできるかが今後のアップルの成長速度を計る意味で大変重要なポイントです。

Netflixやディズニーなど強力なライバルばかり。。

その他関連記事

それではまた~

★★★

▼米国株投資に関する名著

どちらも名著で有名。『敗者のゲーム』は短く読みやすい

★★★

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はtwitterで!

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。