1,200万円超を資産運用中のけだまです。

今回は【投資知識を図で学ぶ】と題し、資産運用のリスク回避,低減の為に大事な考え方を紹介します。

これから資産運用を始めたい方や初心者の方向けにシンプルに図を交えた記事構成にしています。

このブログのコメント欄かツイッターで感想などメッセージをいただけるとうれしいです。

さて、この記事で分かることはコチラ。

- 投資におけるリスクとは何か

- 分散投資とは何か

- 分散投資の効果がわかる

- 分散投資を実践するには

それでは一緒にみていきましょう。

投資におけるリスクとは何か

分散投資の効果を知る前に、投資におけるリスクを明確にしておきましょう。

分散投資とは、そのリスクを回避又は低減するための手段であるためです。

★★★

投資におけるリスクとは、『あなたが投資した資金が減ること』ですよね。

なぜ『あなたが投資した資金が減る』かというと、『投資した金融商品の評価額が下落したから』です。

『投資した金融商品の評価額が減る』のは、リーマンショックのような金融ショックや景気後退、投資先の業績悪化など。

つまり、『自分でコントロールできない外部要因』が主な理由です。

ですので、投資におけるリスクとはこのように説明が可能です。

投資におけるリスクとは、

あなたが投資した資金が『自らコントロールできない外部要因』によって減ること。

分散投資とは何か

分散投資とは、そのリスクを回避又は低減するための手段です。

自らコントロールできない外部要因に対して、『自らコントロールできる投資手法』によってそのリスクを回避又は低減させるわけです。

そのうちの一つ、『分散投資』には大きく分けて3つの手法があります。

分散投資の3つの種類

- 資産の分散

- 地域の分散

- 時間の分散

今回は『資産の分散』を例にしながら『その効果』を説明していきます。

資産の種類は、『株式』『債券』『金』『不動産』など。

これらは互いに価格の変動相関が弱いため、組み合わせて投資すると価格変動の幅を小さくすることができます。

また、同じ資産種類『株式』の中でも、複数の銘柄に分散すると近しい効果が期待できます。

A社の業績が悪くて株価が下がっても、B社の業績が良くて株価が上がった場合、まさに分散投資の効果が出たことになりますね。

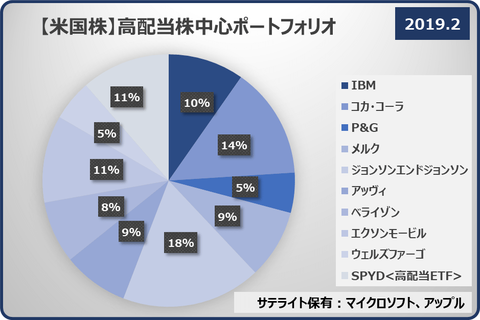

当サイト管理人けだまの分散投資例を紹介します。

▼米国高配当株式の銘柄分散投資

上記以外では、ロボアドバイザーサービスを利用して自動分散投資を行っています。

https://kedamafire.com/archives/13509626.html

https://kedamafire.com/archives/13590775.html

分散投資の効果を知ろう!

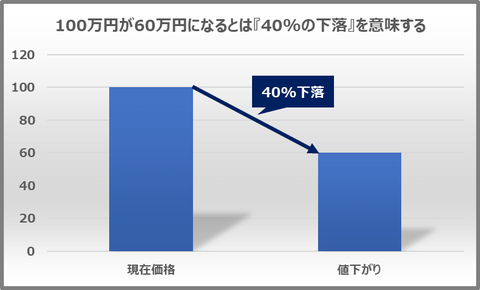

さて、まず投資のリスクである評価額が下がることについて図でみてみましょう。

金融ショックで評価額が40%下落したと仮定。

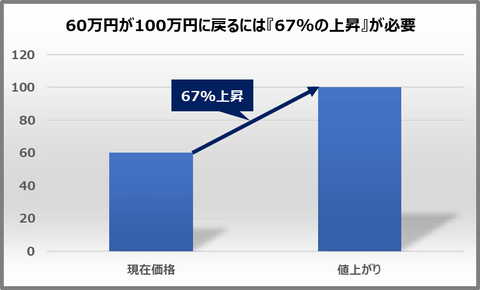

ここから、元の100万円に戻るには40%価格が上がればいいかというとそうではありません。

下落した以上の大きな反発上昇が必要なため、価格が戻るまでにとても時間がかかるケースが多い。

例えば、2008年のリーマンショック。

東証株価指数(TOPIX)はリーマンショック後も下げ続け、6か月間で40%下落。

結局それを取り戻すには4年2ヵ月もかかりました。

そう。なので、分散投資でそのリスクを回避又は低減することがとっても大事なのです。

では分散投資で発揮される効果はというと、

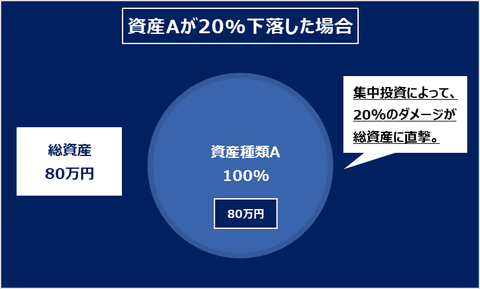

①資産Aに100万円『集中投資』したと仮定

②資産Aが20%下落資産全体も20%ダメージ

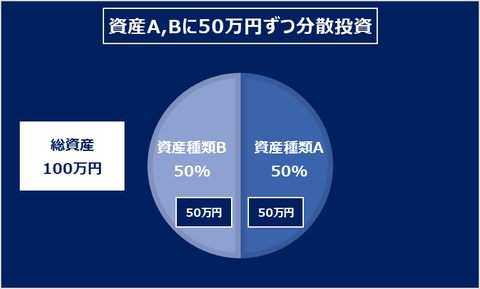

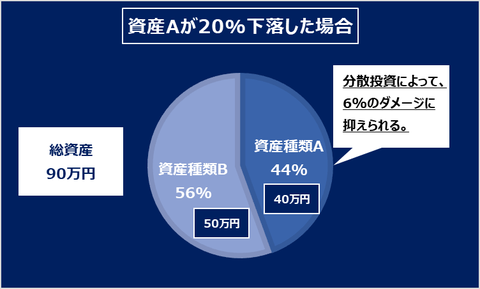

しかし、『分散投資』を行っていると、

①資産A,Bに50万円ずつ『分散投資』したと仮定

②資産Aが20%下落しても集中投資程の下落を回避。

このように分散投資を行うことで、保有資産の下落リスクを低減することができるわけです。

分散投資を実践するにはどうすればよいのか?

分散投資を実践するために必要なことは、

- 価格変動の相関が弱い資産種類を知る

- 最適な分散比率を設定する

- 定期的な資産ポートフォリオのリバランス

いわば『知識』と『実行』と『継続』が必要ということになります。

うん(笑)

投資初心者の方が自力で行うにはハードルが高いため、下記の方法を活用し分散投資を実現しながら学んでいけると良いですね。

①投資信託やETFを購入する

これらは1つの商品を購入するだけで、分散投資が実現できます。

商品数が多く選択が難儀ですが、

- 積立NISAを利用してその中から商品を選ぶ

- とにかく手数料が安い商品を選ぶ

ということに注意すれば、ハズす可能性は低いでしょう。

なぜなら、積立NISAの商品は国が定めた基準を満たす商品しか販売できないためです。

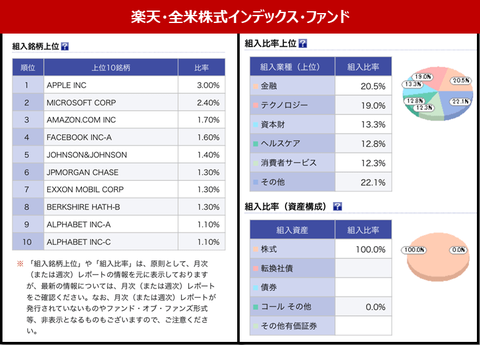

ちなみに当サイト管理人けだまの購入投資信託はこちら。

米国市場全体に分散投資できる通称『楽天VTI』

アップルやマイクロソフトといったグローバル企業に広く分散されていて、右上の円グラフのように企業セクター別にも分散されています。

②ロボアドバイザーを利用する

ロボアドの場合、①のように商品を選択することはありません。

はじめての場合、その選択に迷い、悩み、面倒になることが多いですよね。。

5つ程度の質問に答えるだけであなたに合った分散ポートフォリオを提案してくれるロボアドは資産運用入門として最適です。

https://kedamafire.com/archives/13509626.html

今回はここまで。

「すべての卵を一つのカゴに盛るな」という有名な投資格言がある程、分散投資はリスク低減の王道。

実践して長く安定的に資産運用を続けましょう。

それではまた~

その他関連記事

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。