こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

こんなニュースを目にしました。

角川ドワンゴが運営する通信制高校「N高」に部員が株式投資を体験できる「N高投資部」が設立される

≪参照:CNET japan≫

リアル『インベスターZ』だね!

特別顧問にはあの村上世彰氏が就任。

面白いのは、同氏が創設した「村上財団」から全部員に20万円(!)が提供されるってこと。

活動終了時に損失が生じても部員が補填する必要はありません(残金は村上財団に寄付)。

もし利益が出た場合、元本は財団に寄付する決まりですが、利益分は部員の取り分となる。

その利益は村上特別顧問と相談のうえ、教育的意義がある活動に使っていくプランだとか。

成功して資金を得たらそれをまた有意義に使えるし、何より大いに失敗することがとてもよい経験になるでしょう。

少なくとも、退職金という大金を得てから恐る恐る証券会社の扉を開き投資デビューするよりも確実に低リスク、というかノーリスクで大きな学びを得られるに違いありません。

部員は村上氏のアドバイスを受けながら、東証の上場銘柄を実際に売買しながら投資を学んでいくようです。

N高「投資部」。その設立の狙いは?

「N高投資部」設立の狙いには、

- 企業動向や市場トレンドの読み解き

- 資金運用術

- 投資に活かせる数学・統計学

といった金融教育の一環としての狙いがあります。

ただ、5月22日の記者会見で村上氏が語ったこの言葉が最も印象的だし、実際部員にとって大きな学びになるのではないでしょうか。

単に株式投資をするだけではなく、儲かった時や損した時にどんな心境の変化があったか、どう自分が進化したかを感じてほしい。

≪引用元:ITmedia NEWS≫

日本社会にはいまだに、『投資=悪』の印象がある。

N高校を運営するドワンゴの夏野剛社長は、設立発表時の会見でこう語っています。

日本人はどうしても『貯蓄は美徳』という概念が根強いが、授業を通じて『投資は悪ではない』と知ってほしい。

現状、学校教員にも投資経験がある人が少ないため、今回はプロを招いた。

部員は単なるギャンブルにならないよう、数学の知識や考え方など、根本から投資を学んでほしい。

≪引用元:ITmedia NEWS≫

いまだに『投資=お金儲け=悪』という印象が日本社会における多勢ですよね。

金融庁も2000年頃から『貯蓄から投資へ』というスローガンを掲げ、欧米のような投資による資産形成の文化を日本に根付かせるためのアクションを取っていますが、結果はコレです。

◆2000年

個人金融資産総額1,409兆円

- 現金、預金:53.9%

- 債券:3.4%

- 投資信託:2.4%

- 株式:8.6%

- 保険、年金:26.7%

- その他:5.1%

≪参考:日銀資金循環統計より≫

◆2016.9末

個人金融資産総額1,752兆円

- 現金、預金:52.3%

- 債券:1.5%

- 投資信託:5.0%

- 株式:8.6%

- 保険、年金:29.8%

- その他:2.9%

≪参考:日銀資金循環統計より≫

投資信託が2.6%増えた程度

フランスの経済学者トマス・ピケティ氏が著書『21世紀の資本』であらわしたように、資産を持つ人と持たずに働く人の格差は今後、広がるばかりでしょう。

にも関わらず、『貯蓄は美徳』『投資は悪』のマインドセットのままでは、今の第4次産業革命下の日本をサバイブするのは難しいのではないでしょうか。

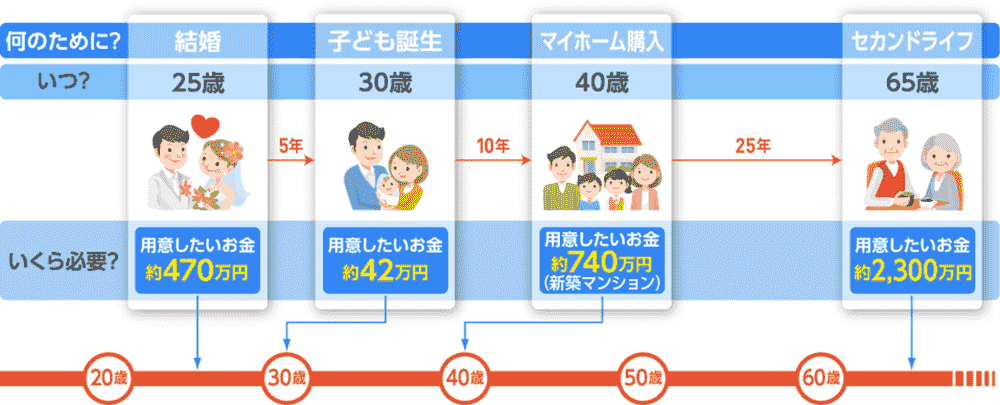

- 長寿化によりこれまでの個々の貯蓄率ではお金が足りない

- 年金制度上でも支給年齢を上げるか支給金額を減らすしか持続性を担保できない

- よって、より長く労働せざるを得ない

- 一方、競争力を高める必要がある企業はもはや終身雇用は保てない

- 個人はより長く働きたくても常に勝ち抜かなければ働けない

こうなってくると『投資=悪』ではなく、『投資=生きるための手段』として日本人に必要な教養の一つになってくるに違いありません。

ただし、その時に投資経験に基づく金融リテラシーが身についていないと、投資をギャンブルとして利用したり、詐欺被害にあったりするわけです。

『r>g』の法則 byトマス・ピケティ

r=リターン。

資産運用から得られる利益率。

g=グロース。

経済成長率=働いて得る所得の伸び率。

ピケティ氏が世界各国の所得と富の推移を調べ上げた結果、歴史上、rは常にgを上回り続けていたことがわかりました。

つまり、資産運用による利益が所得の伸びを上回ることで、資産を持つ人と持たずに働く人の格差は広がるばかりといえます。

金融リテラシーがもたらすお金以外の効果

≪出所:日本証券業協会≫

≪出所:日本証券業協会≫

日本証券業協会によれば、金融リテラシーとは以下のように定義されています。

金融リテラシーとは、

- 金融に関する知識や情報を正しく理解し、

- 自らが主体的に判断できる能力であり、

- 社会人として経済的に自立し、

- より良い暮らしを送っていく上で、欠かせない生活スキル

≪引用元:日本証券業協会≫

ギャンブルではないフツウの投資を続けることで、金銭面での余裕を手に入れることができるだけではなく、上記のようなある種『賢く世界を生き抜く力』が身に付きます。

例えば、価格高騰が続くマンションは今買うべきかどうか。といった一見投資とは遠いような事柄も、金融リテラシーが身に付けば合理的に考える視点が生まれます。

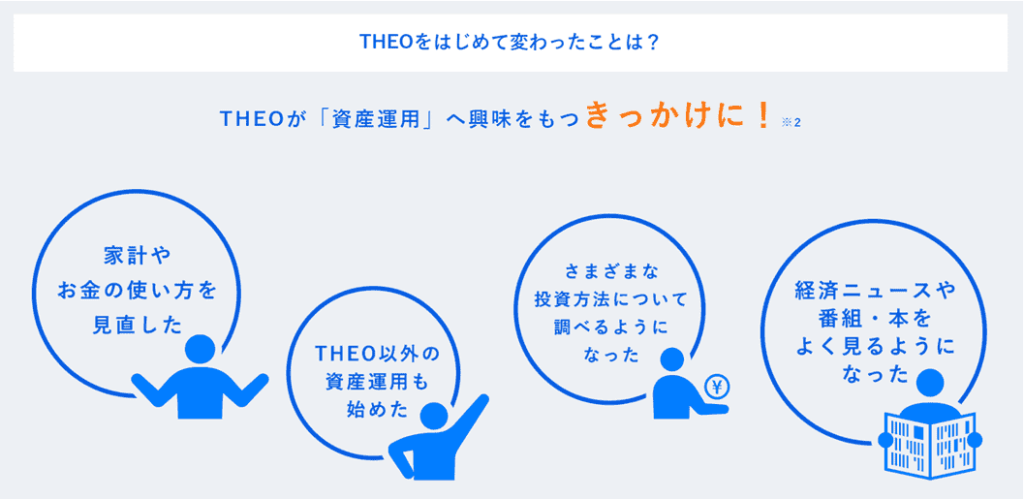

また、あるロボアドバイザー提供会社が行っていた利用者アンケートによると、投資をはじめたことによる良い影響は自身の変化だと回答しています。

「N高投資部」が設立された本質的な狙い、主旨はここにあるのではないでしょうか。

投資によって得られる金融リテラシーはお金以外にもこれからを生きるための考える視点や選択肢をもたらしてくれます。

それは、机に座って教科書を読んでいるだけでは決して得ることのできない『体験価値』です。

さいごに。

『N高投資部』のような先進的な取り組みは、その結果がもたらすポジティブな効果が世の中に共有されることによって増えていくでしょう。

スマホとネット証券を利用すればすぐにはじめられる投資は、デジタルネイティブの若い世代ほど浸透するのが早いかもしれません。

そうなったときに相対的に割を食うのは、投資とは距離をとる30代,40代の現役世代かも。。

過度なリターンを狙う投資やいきなりFXをはじめるような大胆さは不要です。

フツウの投資=長期、積立、分散投資を通じて、現代の教養を身につけておくことがきっと自分の身を助ける盾になるはず。

例えば、

▼国が推す税制優遇投資制度「つみたてNISA」

で投資をはじめてみたらよいですね。

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はtwitterで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。