≪2018.11.20更新≫twitter➡けだま@kedamafire

アップル・ショックの次は、ゴーン・ショック。。

ここのところ明るいニュースの少ない株式相場がまた揺れました。

日産株が大きく下落。

日産自動車会長のカルロス・ゴーン氏が報酬を過少申告していたとして、金融商品取引法違反容疑で逮捕された影響です。

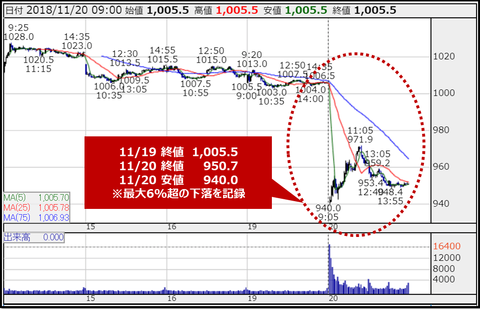

2018年11月20日の東京株式市場では、前日から一時6%超下落。

これは、取引時間中として、2016年7月以来、2年4ヵ月ぶりの安値となります。

▼日産自動車<7201.T>11月20日チャート

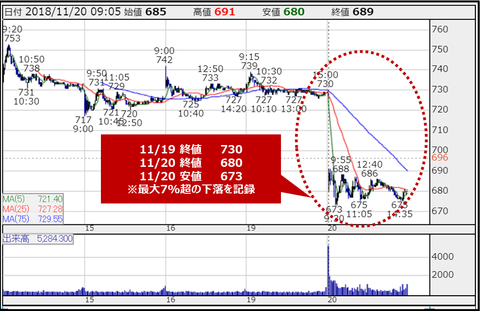

また、カルロス・ゴーン氏が会長を兼務する三菱自動車株も一時7%超下落しました。

▼三菱自動車工業<7211.T>11月20日チャート

★★★

さて、経営トップの逮捕を受けて、日産自動車では11月22日に取締役会を開き、ゴーン氏と側近で不正に深く関与したとされるグレッグ・ケリー氏の解任を提案するようです。

有罪が確定するまで推定無罪の原則となりますが、ゴーン氏が元居たポジションに戻ることはないでしょう。

長い間君臨した絶対的なトップが居なくなることがプラスに働くとの見方もあるようですが、これまでの実績を見返すと、やはり日産自動車は業績を短期間でV字回復させたカリスマ経営者を失ったという側面の方が強いです。

それが日産自動車の今後の行く末にどんな影響を与えるでしょうか。

今後注視していかなければならないトピックについて整理します。

▼日産自動車株は高配当で利回り5%超|NISA枠での購入が人気でした

★★★

今後の注目点①

『ゴーン氏が進めた世界最大の自動車連合、仏ルノー、日産自、三菱自の3社連合の今後の連携体制』

自動車メーカーの提携で、この3社連合程うまく機能している提携関係は他にないと言われます。重要な生産や投資に関する決断の多くは他の2社との合意が形成され、3社がそれぞれのブランドで自動車を販売しながらも、ある部分では3社が一体的な動きを見せていました。

いまや3社連合で雇用者は50万人に近く、2017年の自動車販売数は1,060万台以上。

その要にいたのが、カルロス・ゴーン氏です。

11月19日の記者会見で日産の西川広人社長兼CEOは、3社連合を継続していきたい考えを示しましたが、ゴーン氏の不在によるリーダーシップの欠如がその3社連合の今後を左右するかもしれません。

今後の注目点②

『販売台数への影響はないか』

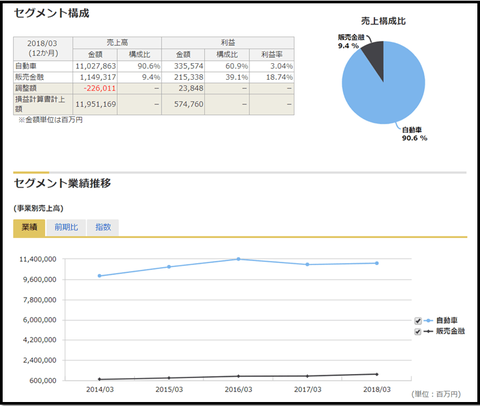

当然ですが、日産自動車のセグメント構成は9割が自動車です。

今回の出来事が販売台数に影響することがあれば、業績に大きく影響することになります。

例えば、法人向けの販売が減少することはないか。

コンプライアンスの観点から、購入先を変更する法人がないこともないかもしれません。

11月20日の日経新聞記事によると、仮に今期の世界販売台数計画の10%近くが減れば、今期予想の営業利益(5,400億円)の約半分にあたる約2,500億円が消えることになります。

今後の注目点③

『ESG投資家の株売りはないか』

流行りのESG投資(環境、社会、ガバナンス)を重視する投資家が日産自動車をポートフォリオから外す動きは出るでしょう。

それは中長期的な株価の下押し要因になるかもしれません。

今後の注目点④

『ゴーン氏が主導してきた配当政策が踏襲されるか』

上述したように、日産自動車は個人投資家の間で高配当が人気でした。

毎年増配され、2019.3でも1株あたり4円の増配が予想されています。配当政策についてはゴーン氏が主導してきたといわれているなか、ゴーン氏の失脚と上述した業績への影響が出てきた際に、連続増配及び高配当の維持が続けられるのかどうか。

★★★

今株価が下落しているからといっても、安易に株買いに走るのはリスクが高いのではないでしょうか(^-^;

今回、実績を出してきたカリスマトップが思いもよらず退任するというリスクをあらためて考えさせられました。

例えば、amazonのジェフ・ベゾス氏が、健康上の理由や事故で思いもよらず急に退いたとしたら、、、値がさ株状態の株価に大きく影響しそうですよね。。

そういうリスクも考えて投資量のコントロールを常日頃からしておくべきですね。。(^-^;

それではまた~

▼上述した配当やセグメント構成はマネックス証券

の無料分析ツールです(^^♪

★★★

▼投資・経済関連コラム的記事

記事リンク:今日の1分脳内

▼資産運用関連のNews|Topic記事

記事リンク:News|Topic一覧

▼資産運用実績

記事リンク:運用実績

▼資産運用スタートマニュアル

記事リンク:スタートマニュアル

★★★

twitter➡けだま@kedamafire

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。