こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

Twitterでこんなつぶやきを見かけました。

https://twitter.com/kaedena/status/1212757454322200576

とても大事なことで投資を始める方にとって役立つ視点が含まれていると思うので、記事にしました。

あ、ちなみに、今年は『情報』中心の記事に加えて、『意見』や『単なる日記』ベースの記事も増やしていきます。

『情報』中心だと記事仕上げに2,3日かかったり、その間に記事への初期衝動が消えてゴミ箱行きになることも多々ありまして。。で、更新頻度が落ちる→自己嫌悪に陥る→ブログがストレスになるという悪循環に陥ったためです。

もともと趣味で、好きではじめたブログなのにも関わらず。

これまで検索サイトからの訪問を想定して記事を作ってきましたが、SNSから訪問してくる方に向けて文体も構成も気にせず気ままに書く記事も増やしていきたいと思います。

もちろん、たっぷり調査して考えた渾身の『情報系記事』も定期的に発信していきますので、引き続きよろしくお願いします!

さて、

あらためてこのツイートについて。

https://twitter.com/kaedena/status/1212757454322200576

ブログとか見てると、配当金がほしい人なのか、キャピタルゲインほしい人なのかよくわからんのよね。

私は、投資信託S&P500なのであきらかにキャピタルゲイン重視。

配当金0でも全然問題ナッシング。トータルリターンでしかわからない。

ちなみに去年は配当金0、トータルリターン310万円。

≪引用:kaedenaさんのtwitterより≫

投資目的は明確にしていないと迷走するよね。

他人様のツイッターを勝手に解釈してしまい恐縮ですが、あれをみた自分の感想はこれ。

- そもそも投資目的は明確にすべき。

- そしてそれに見合った投資対象を選定すべし。

- だけど時とともにそれを忘れがち。

ここ数年、空前の米国株ブーム(?)で、米国個別株をはじめる人が増えていますよね。ネット証券の口座開設数が右肩上がりなのがその証左かと。

ただ、リスクを承知で個別株を選択した人には、それをするだけの理由があるはずです。

だから、何も考えていないなら、絶対に投信の方が良いですね。せめてETF。

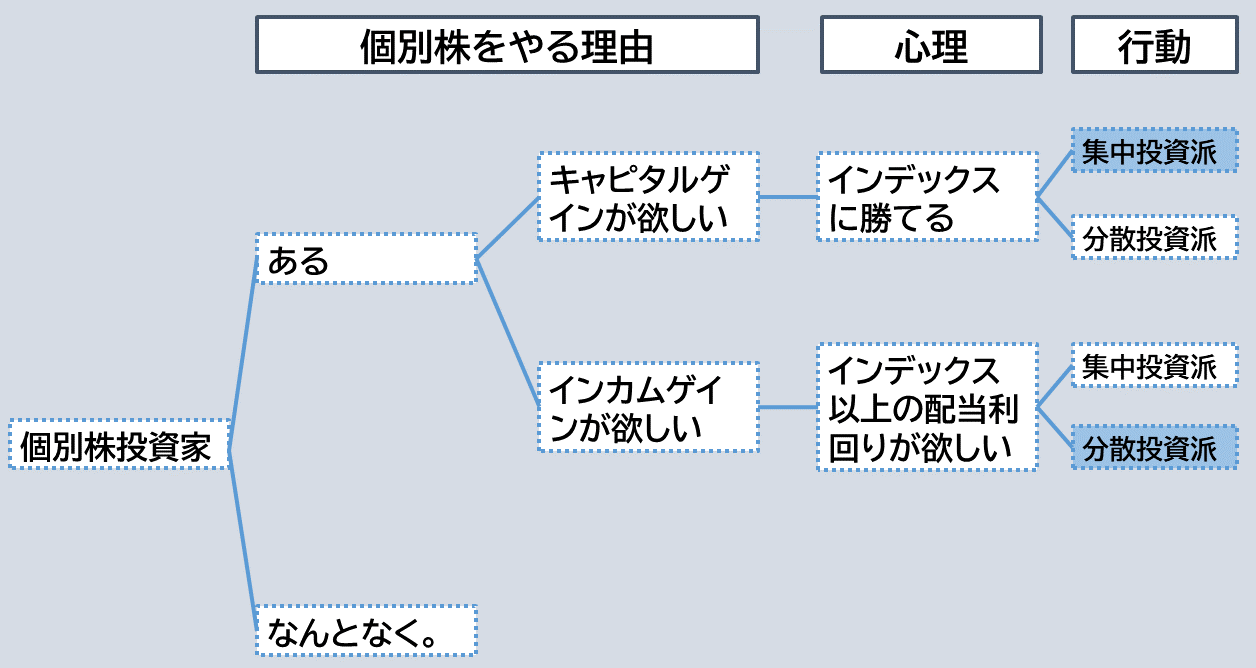

個別株投資をやる理由をざっくりと整理分類するとこんな感じでしょうか。

『なんとなく。』っていう場合は個別株は避けた方がいいのでは?とは思いながらも、趣味として、資産減少リスクを受け入れたうえでなら他人がとやかく言うことではないですね。

事実、個別株投資って楽しいですし!

社会的影響力の大きい企業に投資することも多いので、社会や経済に直に触れている感覚もあって刺激的です。

特に株式投資をはじめたばかりで手探り状態の人は、個別株をやっている理由が曖昧なままで、目にした有望株をどんどん加えた結果、ポートフォリオが肥大化してはいないでしょうか。

以下では、『なんとなく。』以外の4つを見ていきます。

キャピタルゲインが欲しい集中投資派

前提は長期投資志向だとします。

そのうえで個別株を選択して且つキャピタルゲイン狙いの場合、インデックス投資に勝てるとの想定があるとも言えますよね。

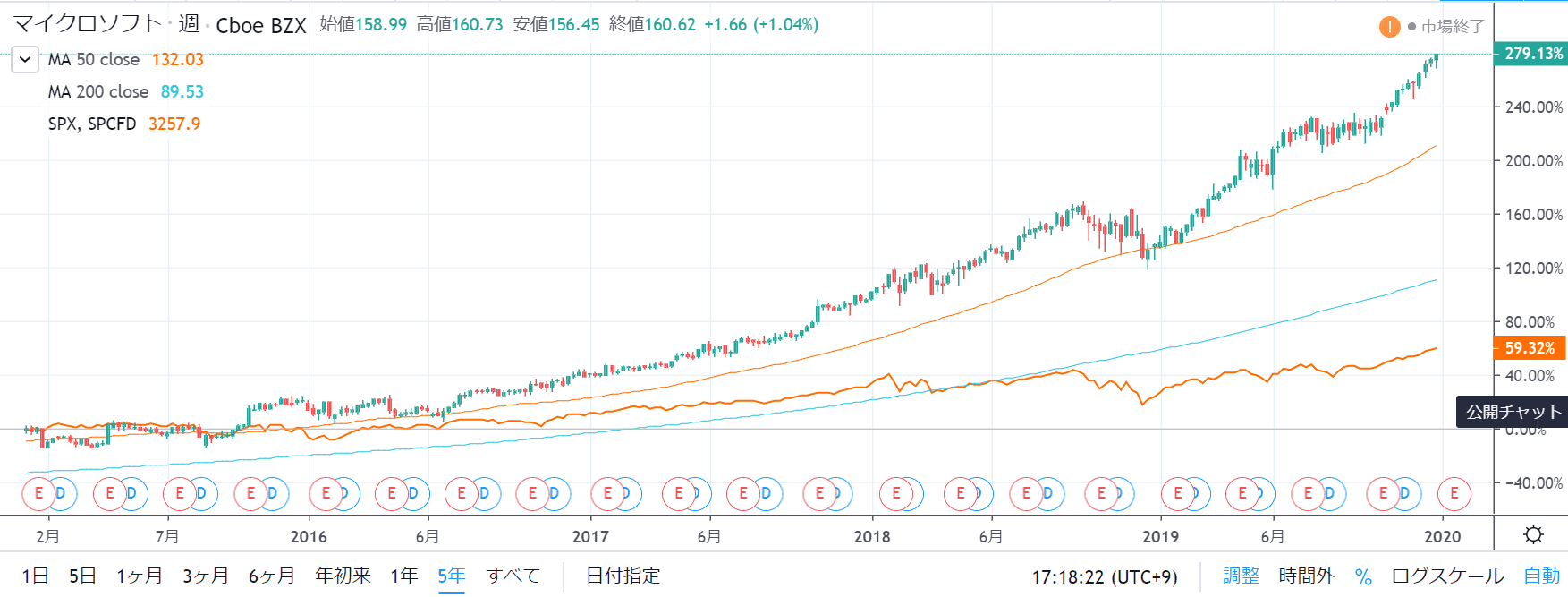

例えばマイクロソフト【MSFT】株を5年前に買って保有し続けたら、279%増でした。それに対してS&P500指数へのインデックス投資を行っていたら59%増です。

とはいえ、今後もこれが継続する保証はありませんので、個別株&キャピタルゲイン&集中投資の組合せの場合、厳密には『長期投資志向』ではなく、業績に応じて臨機応変に利益確定・損切りができるアクティブな投資家である必要がありますよね。

銘柄選びでは、今後も高い成長率を遂げる期待値の高い銘柄か、株価に対して割安な銘柄を見つけて買うスタイルでしょうか。

あまりドル・コスト平均法による規則正しい買い方ではなく、エントリーすべき株価を見定めて買うイメージですね。

キャピタルゲインが欲しい分散投資派

キャピタルゲインが欲しいけども怖いから投資銘柄を分散する気持ちはとてもよくわかりますよね。

でも、このケースが最も投資目的とそれを目指しているはずのポートフォリオ構成がブレるケースな気がします。

キャピタルゲインが欲しいにも関わらず多くの銘柄に分散しすぎると、ある銘柄の値上がり益が資産全体に与える効果も打ち消してしまいます。

業績が不安定な成長銘柄を選ぶと特に、四半期毎の業績や市場優位性の変化に敏感である必要があることから、あまりに多くの銘柄を管理することも難しそうです。

もちろん全ての銘柄が上昇して、下落局面でも我慢強く且つ適切に振舞えるという想定があれば問題ないわけですが。

もし自分が個別株投資&キャピタルゲイン狙いで、しかし銘柄選びに自信がないが故に過度の分散投資を行っている場合は、自分の投資目的をあらためて見直しみた方がよいかもしれませんね。

インカムゲインが欲しい集中投資派

インカムゲイン目的で個別株投資を選択するケースは、ここ最近増えてきているのではないでしょうか。

FIRE(Financial Independence Retire Early)や自分年金といったキーワードとともに、TVや雑誌でも『高配当、増配株投資戦略』特集をよく目にします。

そういった特集をもとに定めた目標利回りが、例えばETFでは達成できないため、より高い利回りを求めて個別株投資を行うケース。

ただ、FIREや自分年金といったキーワードからして、インカムゲイン目的で『集中投資派』な人ってほぼいないような肌感です。

むしろインカムゲイン目的のポートフォリオでは、何をもって「集中」「分散」とするか、適切な銘柄分散数は何銘柄かという問いの方が重要ですよね。

インカムゲイン目的の人が投資の成果指標に設定するものは、総資産の増加ではなくキャッシュフローの増加であることが多いはず。

株式評価額の上昇を含めたトータルリターンを見ないこと自体ナンセンスだという批判はありますが、そこのバランスを取るために、単なる『高配当株』ではなく好業績に伴う『増配株』を取り入れて管理してる人が多いのではないでしょうか。

インカムゲインが欲しい分散投資派

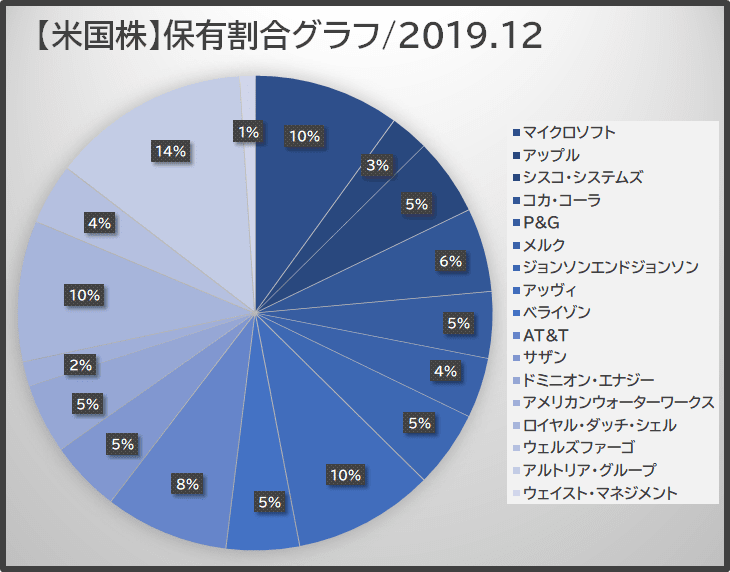

ぼく自身はここに属しています。

正しいことをしているという自意識はありませんが、自分自身の保有銘柄を使って考えを整理してみたいと思います。

▼保有割合グラフ

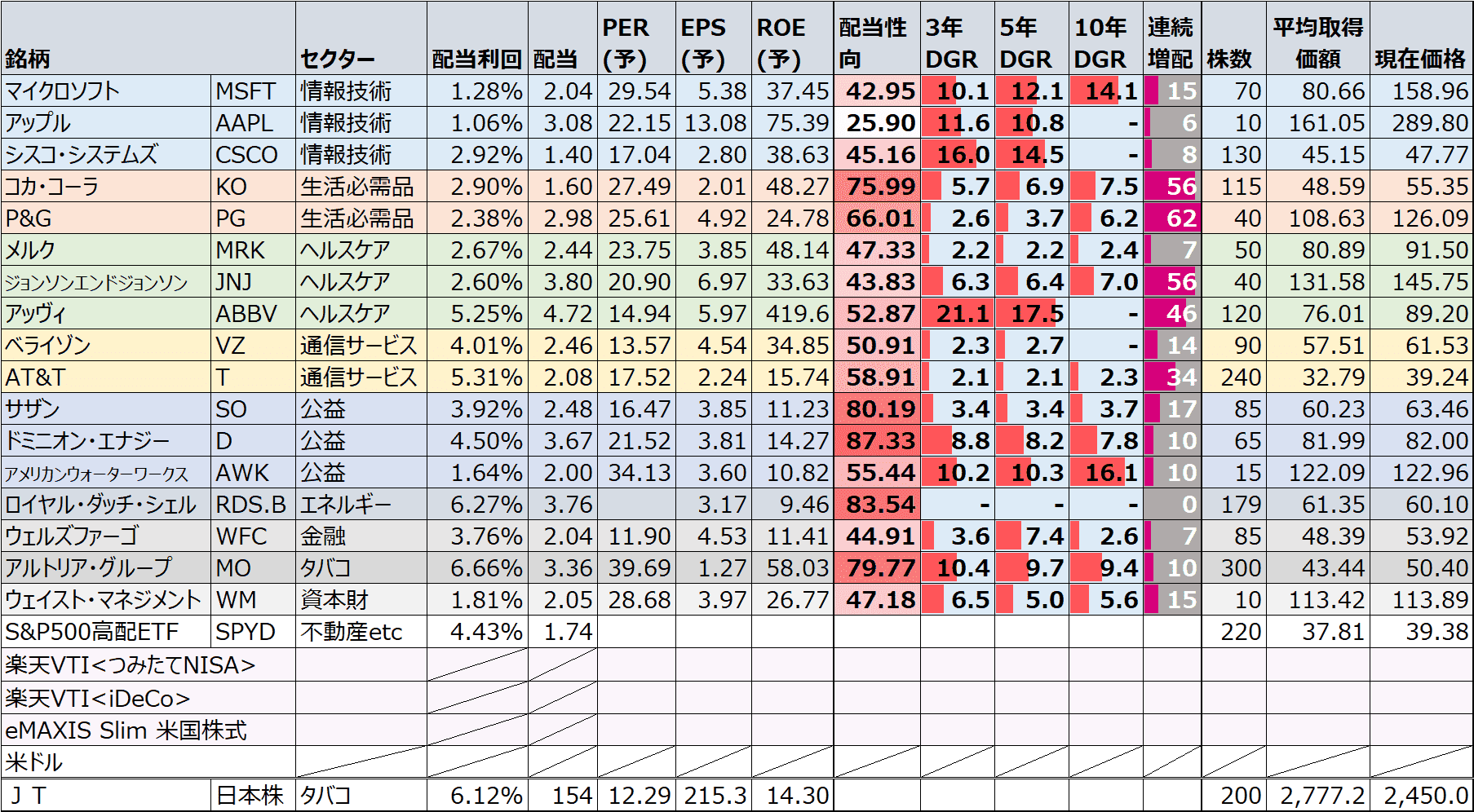

▼保有リスト

投資目的は、生活費を上回るキャッシュフローを配当金で得ることです。目安は年間180万円(税引き後)。

それを得るためには税引き前で年間225万円の配当が必要で、配当利回り4.5%とした場合、総額5,000万円の資産が必要となります。

現時点の年間受け取り配当金期待値は約57万円で、達成率は25%です。

そのための投資目標は、ポートフォリオ全体の平均配当利回りを4.5%程度に保ちながら、高配当株と増配率の高い増配株を20銘柄以内で管理、運用すること。

キャピタルゲインによる資産総額の上昇ではなく、ひたすら入金による株数の上昇によって配当金を積み上げ、それをさらに再投資していきます。

それによって、複利効果による結果的なキャピタルの獲得が副次的に達成できると見込んでいます。(ヤバい高配当株には手を出さない)

そう考えると、銘柄数を増やすことによる資産総額上昇の非効率は気にならなく、むしろ、減配・無配・倒産によるキャッシュフローの消失の方がこわい。

ということで、管理できる範囲でなるべく多くの銘柄に分散した方がリスクヘッジできるといえる。とはいえ、20銘柄が現時点では限界。

現在の年間配当総額が約60万円で20銘柄で割ると、年間3万円。これは全体の5%に当たる数値。

キャッシュフローの消失が1銘柄あたりこの程度なら許容できるリスクであり、その点からも銘柄数は20以下が個人的にはフィットする。

これは資産総額、配当金受取期待値が今後さらに増えると銘柄数も増やす必要があるとも言えるが、銘柄数を増やすか、これ以上は高配当ETFによって代替するかは今後検討する。

ちなみに、銘柄数を増やしたとしても月間の買付け回数や銘柄を増やすと手数料負担が重くなるため、買い付けルールは徹底が必要。

▼2020年の資産運用に関する目標で詳細を紹介しています

インカムゲイン目的の投資がメインとはいえ、キャピタルゲイン目的のインデックス投信も、つみたてNISAやiDeCoを活用して行っており、それは上記記事で紹介しています。

大事なのはスタンスをどちらかに決めることではなく、どちらをやってもいいがそれを混ぜないことですよね。自分が何を何のためにやっているのかわからなくなっちゃいます。

さいごに;個別株をはじめる前に考えておくべきこと

ということで、景気がまだ持ちこたえている今だからこそ、個別株投資を行っている目的とその戦略としてのポートフォリオがアンマッチになっていないか、一度見直してみるとよいかもしれませんね。

特にインカムゲイン目的且つ保有銘柄数が多い人で、ポートフォリオの配当利回りを計算したことが無い方は、一度チェックしてみた方がよいでしょう。

実は高配当ETFのVYMを保有していた方が利回りもよく効率的だったという結論に至るケースもあるかもしれません。

VYMの分配金利回りや増配傾向は以下記事で紹介しています。

▼【米国高配当ETF】SPYD、VYM、HDVの比較記事

▼個別株投資に関する詳細実績はこちらの記事をどうぞ

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。