こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

2019年7月31日、おそよ10年半ぶりに米FRBが利下げを行うことが発表されました。

今回の利下げは、景気悪化への予防的措置とされています。

つまり、現時点では利下げが必要な経済状況とまでは言えないが、海外経済の弱さやインフレ目標値2%の下回りなど不安要素は見られるため、先手を打っておく。ということですね。

利下げとは、その国の中央銀行が政策金利の引き下げを行うこと。

さて、この記事は長期的に資産形成を志向する投資初心者の方に向けて書いています。

TVのニュースやTwitterでやたらと目にするこのアメリカの利下げに関するニュースについて、意味がわからず悶々とされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からいうと、いち個人投資家の投資行動は、FRBの金融政策の方向性によって変更が必要となるほど繊細に管理する必要はありません。

が、この利下げ判断がどのような現状認識をもとに行われたのかをなんとなくでも理解できると、短期的な株価変動に対し動じない投資マインドが持てるはずです。

FRBの発表を通じて、景気動向を大局的に把握することができるためです。

つまり、マクロで経済を俯瞰できるようになるということですね。

- 【現状理解】FRBが経済状況をどうみているのか

- 【根拠】それはどういう根拠に基づいているのか

- 【今後】それを踏まえた今後の注目点

米FRB(連邦準備理事会)の金融政策は、FOMC(連邦公開市場委員会)によって決定され、その決定内容について声明が発表されます。

今回は、FOMC声明文を振り返りながら、アメリカ経済の今を把握しておきましょう。

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はtwitterで!

はじめに;FRB、FOMCってなに?

はじめに、FRB、FOMCといった言葉の定義について整理しておきましょう。

FRBってなに?

FRBとは、Federal Reserve Boardの略。

日本語では、アメリカ連邦準備理事会と呼称されることが多いです。

ひと言であらわすと、日本における『日銀』ですね。

アメリカの中央銀行制度の最高意思決定機関。

7名の理事から構成されています。

- 紙幣の管理

- 民間銀行の管理

- 政府の資金の管理

- 金融政策の実施

- 雇用の最大化

- 物価の安定

FOMCってなに?

FOMCとは日本語で、連邦公開市場委員会と呼称されています。

FRBが開く、金融政策の最高意思決定機関がFOMCです。

メンバー構成は、FRBの理事7名に加え、地区ごとの連邦準備銀行総裁5名で構成されています。

ここで、アメリカの金融政策やFFレートの金利誘導目標などが決定されています。

FFレートとは、Federal Funds(フェデラル・ファン図)レートの略。

アメリカの民間銀行は、預金残高の一部を連邦準備銀行に預け入れる必要がありますが、その資金が不足している場合に、加盟銀行間で短期資金をやり取りする際の適用金利がFFレートです。

うん、FFレートについては以下のような意味合いだけ覚えておきましょう。

FRBは、

- 景気が減速していると判断すると、FFレートを下げて資金供給量を増やします。つまり、金融緩和で、景気を刺激します。

- 景気が過熱していると判断すると、FFレートを上げて資金供給量を減らします。つまり、金融引き締めで、景気を冷やします。

そう。でも今回はちょっと特殊で、景気は減速とまでは言えなくて堅調なんだけど、予防的措置として金利を下げるって判断がなされました。

ではFOMC声明文の中身についてみていきましょう。

FOMC声明文の要約版

まずはじめに、今回のFOMCでの決定はこちら。

FFレート誘導目標を2.00%-2.25%に引き下げ

これは概ね市場の予想通りでした。

冒頭に記載した通り、およそ10年半ぶりの利下げであり、主旨としては『見え隠れする景気減速への懸念に対する予防的措置』との内容でした。

それではFOMC声明文の要約版をみていきます。

FOMC声明文の要約版

- 6月会合以降の情報だと、労働市場は依然として堅調で、経済活動は緩やかな上昇を示している。

- ここ数か月の平均雇用者数は増加しており、失業率は低いまま。

- 家計支出の伸びは今年初めから上向いたように見えるが、企業の設備投資の指標は軟調だった。

- 前年同月比でみると、全体のインフレ率と食料とエネルギー以外のインフレ率は2%を下回っている。

- 市場ベースのインフレは低い。調査に基づいた長期的なインフレ期待の指標はあまり変わっていない。

- FF金利の目標誘導レンジの将来的な誘導時期とその規模を決めるにあたり、委員会は最大雇用の目標と対称的な2%のインフレ目標との比較で経済状況の実績と見通しを評価する。

- この評価は、労働市場の状況に関する指標、インフレ圧力やインフレ期待の指標、金融動向や国際情勢の解釈を含む幅広い情報を考慮する。

- 金利引き下げには、2名の委員が反対票を投じ、金利据え置きを主張した。

- 委員会は法律上与えられた責務に従って、雇用の最大化と物価安定の促進を目指す。

- 見通しについての不確実性が残る。

- この不確実性とインフレ圧力の弱さを踏まえて、委員会は経済見通しに対する情報の影響を綿密に監視し適切に行動する。

- 保有証券の縮小を8月に停止、従来より2か月前倒し。

≪参考:ロイター≫

アメリカの景気は顕著に悪化しているわけではなく、しかし強いとも言えない。先行きが不透明であり、今回は予防的金融緩和策をとる。経済情勢を監視し、今後も必要であれば行動する。利下げ(=金融緩和)するため、保有証券の縮小=QT(量的金融引き締め)は、従来より2か月早く終了する。ということ。

続いて、声明文に出てきたアメリカ経済の現状理解の根拠になっているであろう経済指標を確認していきます。

FOMC声明文から注目するアメリカの重要経済指標

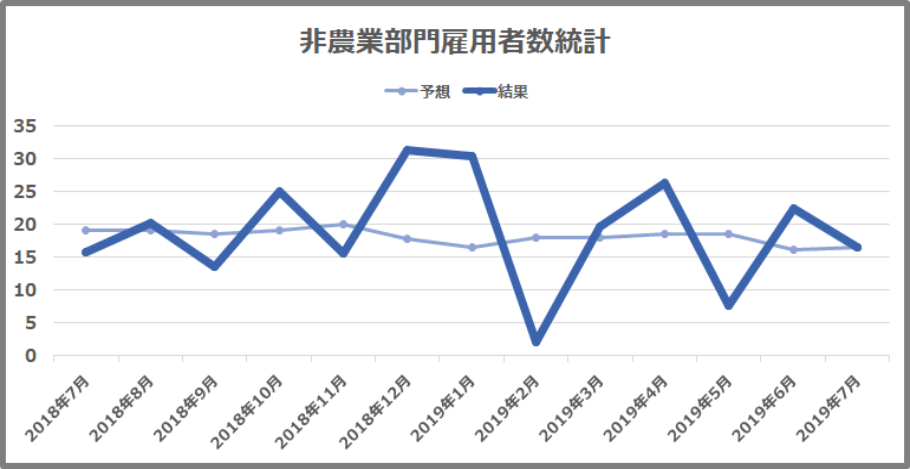

FOMC声明文;『労働市場は依然として堅調~』

いわゆる雇用統計の一つです。

非農業部門に属する事業所の給与支払い帳簿を基に集計された就業者数です。

米国経済指標で最も注目される指標の一つですね。

毎月第一金曜日/日本時間の21:30発表

FOMC声明文では、『6月会合以降だと、労働市場は依然として堅調~』とされており、グラフからそれが読み取れます。

FOMC声明文;『平均雇用者数は増加しており、失業率は低いまま』

失業率とは、米労働省労働統計局が発表する統計で、失業者を労働力人口で割ったものです。

毎月第一金曜日/日本時間の21:30発表

FOMC声明文では、『失業率は低いまま~』とされており、グラフからそれが読み取れますね。

ちなみに、2018年の平均は3.9%、2017年の平均は4.3%、2016年の平均は4.8%、2015年の平均は5.2%でした。

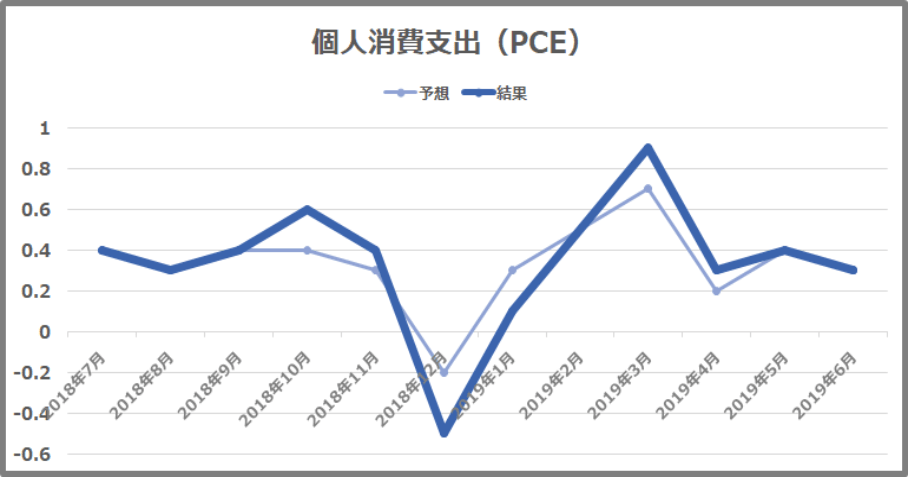

FOMC声明文;『家計消費支出の伸びは今年初めから上向いたように見えるが~』

個人消費支出(PCE)とは、米国商務省経済分析局が発表する、米国の個人所得と個人支出について調査した景気関連の経済指標です。

耐久財(自動車、電化製品等)、非耐久財(食品、衣料等)、サービス支出(旅行等)の3つから構成されます。

個人消費支出は雇用状況との相関が高いとも言われています。

毎月月末/日本時間の21:30発表

FOMC声明文では、『家計支出の伸びは今年初めから上向いたように見える~』とポジティブに解釈されていますね。

FOMC声明文;『企業の設備投資の指標は軟調』

設備稼働率とは、FRBが発表する指標です。

生産能力に対する実際の生産量の比率を表します。

設備投資は米国内の景気動向に影響を与えるとともに、企業の景況感に基づき投資判断がされるため、今後の景気の先行きを予測する材料となります。

毎月中旬/日本時間の22:15発表

FOMC声明文では、『企業の設備投資指標は軟調だった』とされており、グラフからもそれが読み取れます。

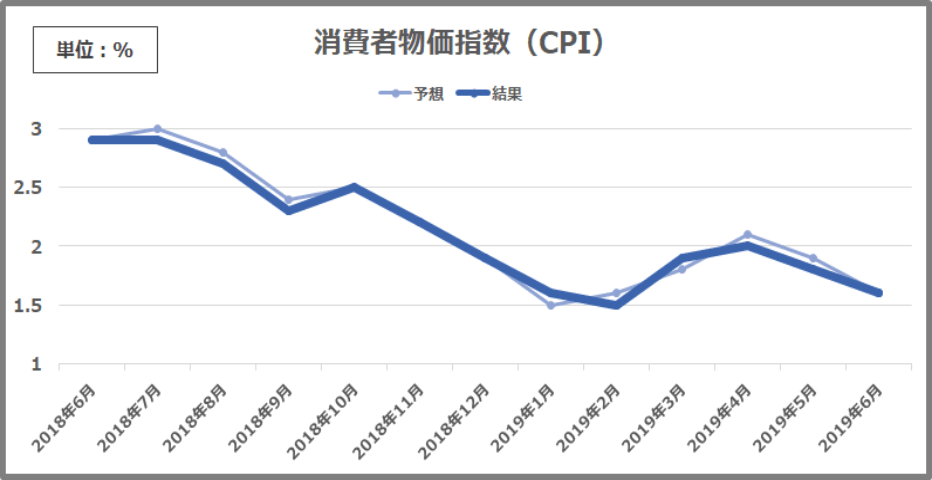

FOMC声明文;『インフレ率は2%を下回っている』

消費者物価指数(CPI)とは、米労働省労働統計局が毎月発表する統計。

消費者が購入するモノやサービスなどの物価動きを把握する指標です。

毎月15日前後/日本時間の21:30発表

FOMC声明文では、インフレ目標2%を下回っていることを、ネガティブな材料として扱っているように読み取れます。

FOMC声明文から読み取れる今後の金融政策

ここまで見てきたことをあらためてまとめると、

- 米国経済指標からは景気が堅調であることがわかる

- そんな中での利下げ実行にはFOMC内でも一部疑問の声があがり、2名の委員が利下げ実施への反対票を入れた

- しかしながらFRBは結果的に、景気後への一手ではなく予防的措置としての利下げを実行した(0.25%)

- ネガティブな要素は、海外経済の弱さ、企業の設備投資の数値の弱さ、物価上昇率の目標下回り

- 「必要であれば行動する」との言葉から、追加利下げの可能性は否定されてはいない。

といったところでしょうか。

このFOMC声明文が発表されたのち、トランプ大統領が米中通商協議に関するネガティブなツイートを行ったことで、米FRBの追加利下げに関する市場予想もさらに変化しています。

米フェデラルファンド(FF)金利先物の動向によると、トレーダーらが見込む年内の米利下げ幅が拡大した。トランプ大統領が新たな対中関税措置を発表し、同国との貿易戦争を突如エスカレートさせたことを背景に、0.5ポイント超の利下げが織り込まれた。

政策金利の年末水準を市場がどうみているかを示すFF金利先物2020年1月限のインプライドレートは1日、1.615%となった。

これは7月31日に発表された利下げに加えて、約53.5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の緩和を市場が織り込んでいることを示唆している。

≪出所:Bloomberg≫

利下げの実施は株式市場にとってポジティブに影響することが多く、株高に動きます。

トランプツイートで

相場ネガティブモード😇↓

9月のFOMCで利下げの理由ができる💵

↓

9月利下げ📉

↓

適当なタイミングで米中協議の

ポジティブな情報ツイート🦉↓

9月利下げ&米中協議ポジティブニュースで

株価上昇📈↓

米大統領選挙イヤーへ🗽✨

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) August 2, 2019

上記のようなシナリオが現実的かはわかりませんが、次回9月のFOMCでの金融政策判断は株式市場にも大きな影響があるはずです。

今回のFOMC声明文から見えてくる米経済指標の読み解き方を踏まえて、次回FOMCでどんな金融政策がとられるか(利下げはあるかどうか)注目してみると、相場観を養うとトレーニングになるかもしれません。

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はtwitterで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。