こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

ふるさと納税は実質自己負担2,000円で、寄付に対する自治体からの返礼品価値分のお得があるということで、やっている人はやっている節約手法ですよね。

ふるさと納税自体の理念や思想は節税・節約ではもちろんありませんが、実質的にはそういう活用のされ方になっています。

本来は、というか建前上はこんな趣旨のもとに設計された制度です。

「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」。

そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

≪引用:総務省/ふるさと納税ポータル≫

特に昨年は過度な返礼品競争によって、いわば官製通販のように寄付集め競争が各自治体で繰り広げられましたよね。

寄付したら返礼品がアマゾンギフト券って自治体もありました。もちろん利用しましたよ。実質自己負担2,000円で、数万円のアマゾンギフト券がもらえるわけですからね。。

おかしな制度でも、国が進めている公式な制度なのですから、利用しなけりゃ損。です。

今年から返礼品を寄付額の30%以内とするなど規制が入りましたが、有効に活用することでまだ節約・節税に活かせる制度。

が、

駆け込みで利用される前に、『実質自己負担2,000円』の意味をちゃんと知っておいた方がいいと思います。

ぼく自身、去年は満額までふるさと納税を利用したのですが、今年は5万円程の利用に留めています。

去年は金券の返礼品によってかなりお得度が高かったのですが、今年はそれがなくなりました。グレードが下がった返礼品と『実質自己負担2,000円』だけのメリットには魅力をあまり感じなかったためです。

この記事では、『実質自己負担2,000円』の中身=『所得税の控除≪還付≫』、『住民税の控除≪減額≫』について整理しています。

今年利用したふるさと納税

ぼく自身、今年もふるさと納税をしましたよ。主にみかんやみかん、それにみかんです。

ちなみに直近のみかんはこちら

ふるさと納税したみかん🍊届いた✨

こたつから出ない所存です。 pic.twitter.com/d2cCBcZ4gK

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) December 16, 2019

会社に2個ほど毎日持っていくことで、節約効果あるのでおすすめです。

小腹空いたときにコンビニでついついお菓子を手にしてしまうことってありますよね?そういうときってお菓子一つではなく、ついで買いなんかしてしまいますよね。

財布から数百円消えて、体に数百kcalが蓄積されて、何にもいいことなんてありません。

どうせ自己負担2,000円でそれ以外戻ってくるのであれば、使わない手はないでしょう。

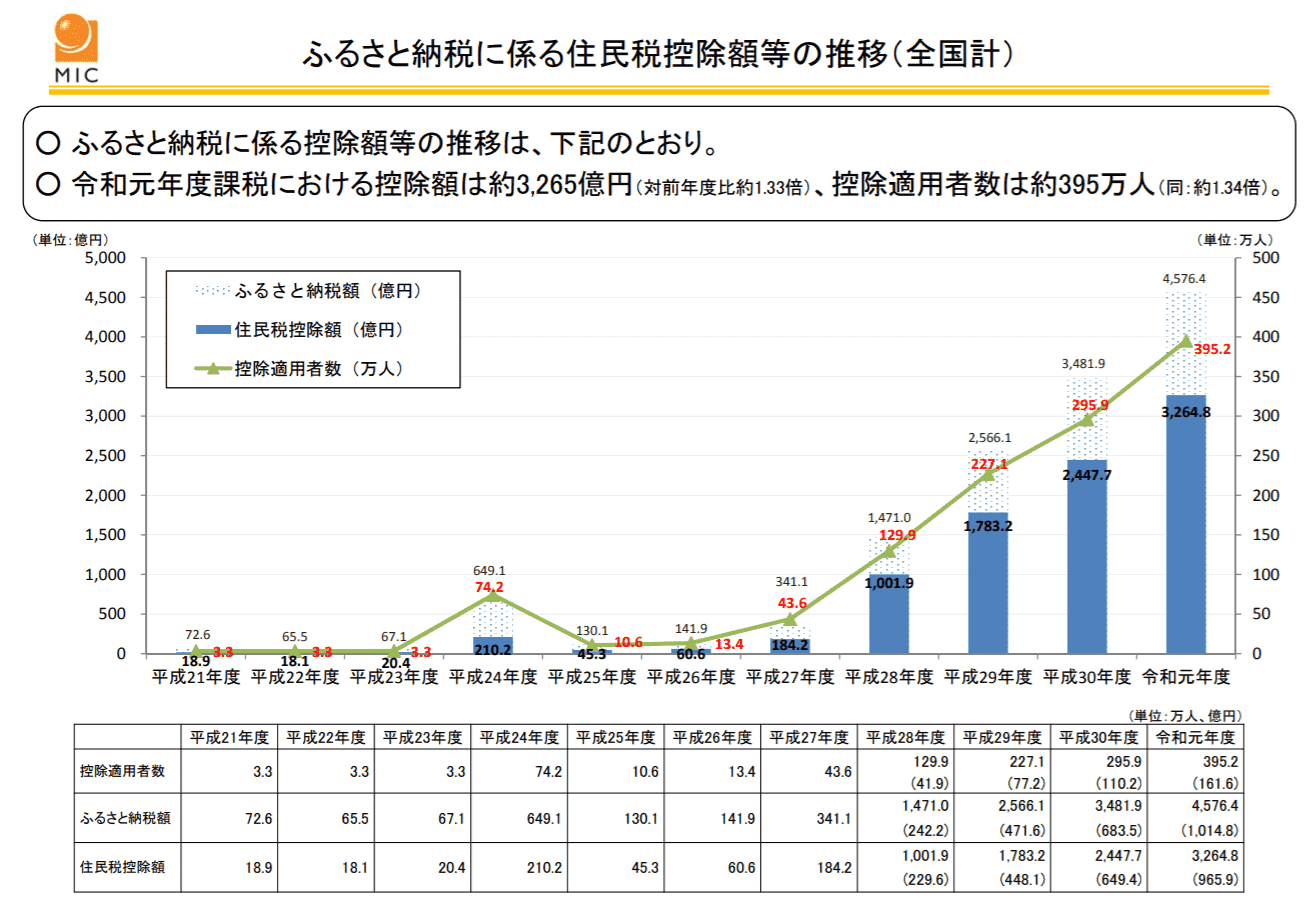

去年の利用者数はこれまでの最多、およそ395万人が活用したようです。

国税庁の資料によると、1年を通じて勤務した給与所得者数は4,945万人(H29年)なので、増えたといっても利用者は全体の約8%程度といったところでしょうか。

過度な返礼品問題で2018年後半から2019年前半にマスコミでかなり取り上げられていたので、上がった認知度分、今年はさらに利用者が増えそうですね。

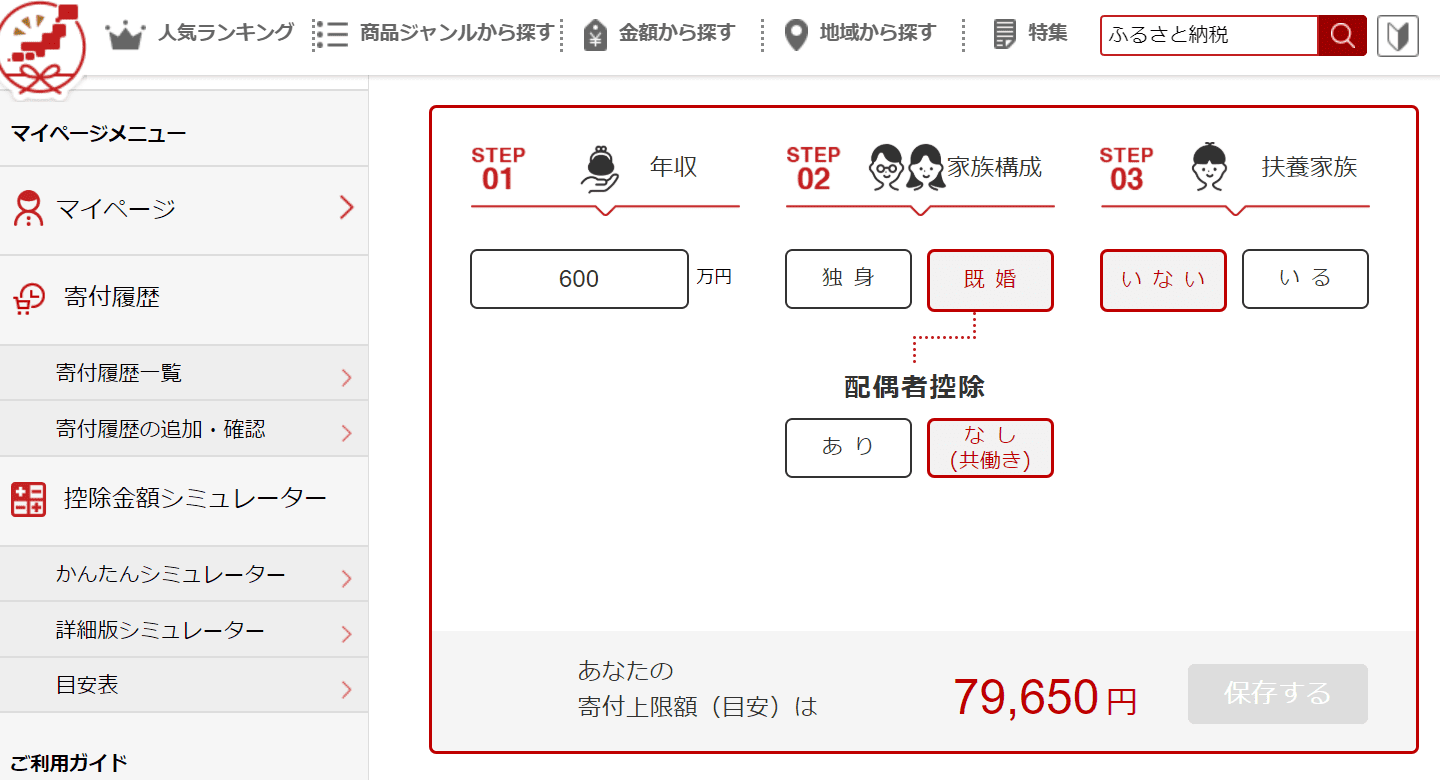

さて、ふるさと納税が利用できる限度額は、年収や家族構成によって異なります。

年収600万円、既婚(配偶者控除無)、扶養家族無しの場合、おおよその目安として79,650円程です。

実質自己負担2,000円ってことは、例えば上記79,650円のふるさと納税(寄付)を行った場合、79,650円ー2,000円=77,650円が戻ってくるということです。

どのように戻ってくるかというところがこの記事のポイントで、以下の通りです。

ふるさと納税の『実質自己負担2,000円』とは

ふるさと納税で控除上限額内で寄付を行うと、寄付の合計金額から2,000円を引いた額が、

- 所得税の還付

- 住民税の控除(減額)

という形で戻ります。

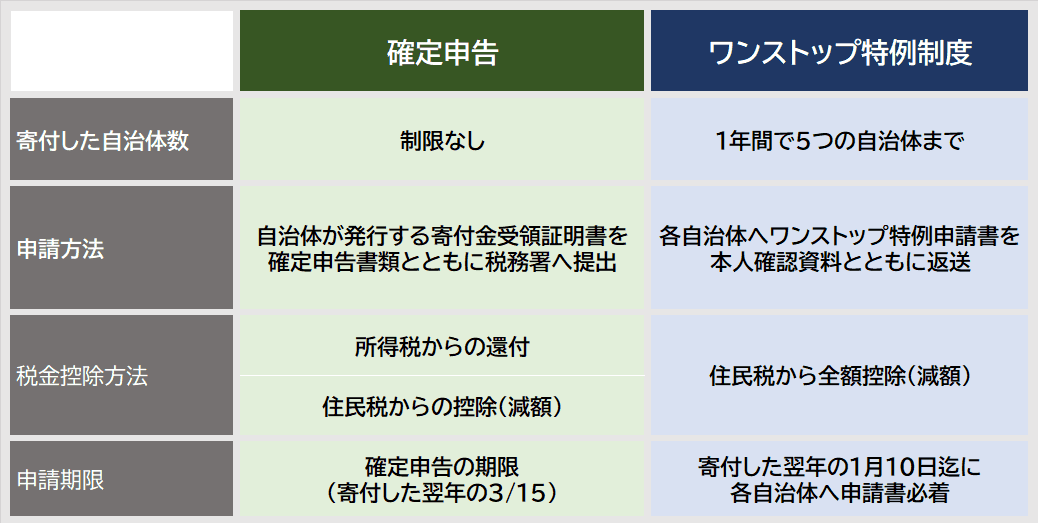

戻り方は2つの申請方法によって以下のように異なります。

確定申告をするか、ワンストップ特例制度を活用するか

確定申告を行う予定がない方は、ワンストップ特例制度を活用した方が申請手続きは簡単ですね。

所得税からの還付

確定申告を行った場合、所得税からの還付と住民税からの控除(減額)が両方発生します。

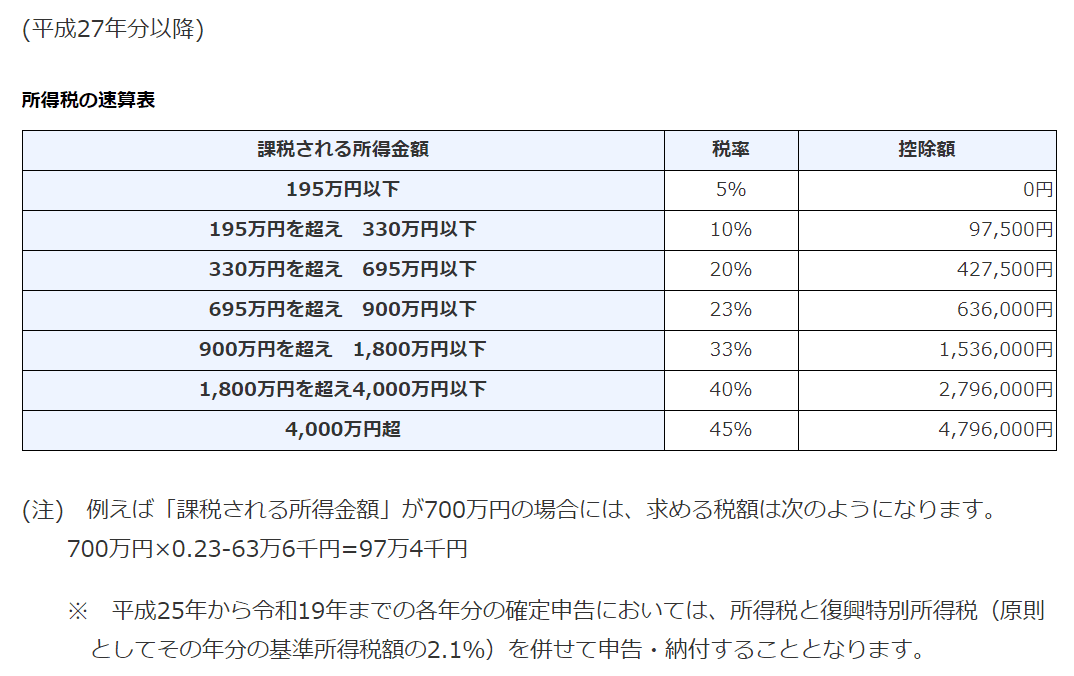

(ふるさと納税の寄付金額-2,000円)×『所得税の税率(0%~45%)※』

▼※所得金額毎の所得税率一覧はこちら

例えば所得税率10%適用の方が、60,000円をふるさと納税した場合は、

(60,000円‐2,000円)×10%=5,800円還付が目安となります。

『所得税の還付』。これはいいんですよね。

実感としても、お金が帰ってくるという感覚があります。還付額が振り込まれるので。

ただ、大部分は住民税の控除(減額)、またワンストップ特例制度の場合は、住民税の控除(減額)のみです。

住民税からの控除(減額)

(ふるさと納税の寄付金額-2,000円)×10%

加えて、

(ふるさと納税の寄付金額-2,000円)×(90%-所得税率)

※住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合となります。

住民税からの控除(減額)は計算がややこしいですが、

- 確定申告を利用した場合、所得税の還付と住民税の控除(減額)で自己負担2,000円以外が戻ってくる

- ワンストップ特例制度利用の場合、住民税の控除(減額)で自己負担2,000円以外が戻ってくる

ということです。

ちなみに、所得税の還付は同年度中にあり、住民税の控除(減額)は翌年度分から。

5月~6月に届く「住民税決定通知書」、会社員の方は「給与所得等に係る特別市(区)民税・県(都・府・道)民税 特別徴収税額の決定通知書」で控除(減額)額を確認できますよ。

ふるさと納税の『住民税からの還付(減額)』は効果を感じにくいよね

ワンストップ特例制度を利用して6万円をふるさと納税したら、翌年6月以降の住民税から58,000円が減額されます。

58,000円÷12か月≒1ヵ月約4,833円、住民税が減額されるわけですが、会社員の場合、控除(減額)されたうえで、手取り給与が振り込まれるわけですね。

所得税のように、『還付』されればいいんですが、『減額されたうえで給与が振り込まれる』。

これってやるならば、減額されて本来浮いたはずのお金をしっかり認識して管理しないと、お財布は重くならないでしょうね。

所得税の還付はその分のお金が口座に振り込まれますが、住民税の控除はその減額が行われた状態の給与が振り込まれます。

毎月金額が変動する手取り給与ベースで日々生活していると、そのうち引かれた(=戻ってきている)ふるさと納税分が幾らかってよくわからなくなります。。

他の節約も同じで、『何かを節約したらその分を投資に回す』というように管理しなければ、月末に『なんとなくお金の残りが多いかな』で終わってしまいますよね。

なんか直近の奨学金引落金額いつもと違うな??って思ったら……!……!!!!!!!

おわってたわーーーーーーーい!!!!! pic.twitter.com/bJwrNw7PXc

— けだま@投資ブログ運営🐈 (@kedamafire) October 2, 2019

そう、住民税の控除(減額)は効果が感じにくく、ともすればせっかくの『得』を無為にしてしまいかねません。

そうするとふるさと納税って、2,000円で返礼品をもらえているとはいえ、単に税金をどーんと前払いしているだけになりますよね。

だから、駆け込みでふるさと納税を利用する前に、そのあたりを意識して活用した方がよいかもしれません。

数万円かそれ以上を一括で支払う程の価値が自分にとってあるか。ってことですね。

▼投資を加速させるために、入金力同様、節約やお金の蛇口を占める技も重要ですよね

▼こういうちょっとしたコスト意識も大事かと思います

▼直近の投資成績はこちらの記事をどうぞ

▼配当金受取期待値は年間約56万円となりました

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。