こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

投資で資産を増やすだけではなく、お得な税制優遇制度を活用し資産を減らさない取組もとっても大事ですよね。

その中で今回は、巷に浸透したようで、結局意外とやっていない人も多い『ふるさと納税』について。

昨年過度な返礼品競争で大きく話題になりましたが、今年になって増えているユニークな体験型返礼品のふるさと納税先を幾つかピックアップしてみました。

はい、もちろん本来の主旨は違います。

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。

その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

≪出所:総務省≫

ですが、結局のところ実質的には『官製通販』のような状態になりましたよね。

今は寄付額に対する返礼品の金額割合が30%以下(10,000円寄付の返礼品は3,000円以下)という基準が設定されていますが、それでも自己負担2,000円で享受できる品物やサービスにはメリットを感じます。

ぼく自身は今年、みかんやみかんといったみかんの他に、火災にあった首里城への再建支援寄付を行いました。

何も欲しいものなんかないよ!って人でも、せっかく自己負担2,000円で済むのなら、返礼品目的ではなく『お金を使うこと、そのこと自体の楽しさ』、『税金使途を指定できる面白さ』を味わうためにふるさと納税を行ってみてもよいかもしれませんね。

それでは早速、”モノ”ではなく”コト”が返礼品のユニークなふるさと納税を紹介したいと思います。

簡単に言うと、体験型返礼品ですね。

ぼくは上述したようにふるさと納税で毎年冬場にみかんを大量に買い込んでいて、いつも”モノ”一択なのですが、最近体験型の”コト”系返礼品が目にとまり、気になっています。

それは、毎年こう思うからです。

「去年おいしかったふるさと納税返礼品のあのみかん、どこのみかんだったっけな~」と。

そう。当然といえば当然ですが、納税した”ふるさと”自治体の名前など全く覚えていないのです。

“ふるさと納税”とは完全に官製通販と化しており、自治体のお金集め合戦の場になっているわけですが、利用するぼくもまさに“自己負担2,000円の物欲解放イベント”として返礼品を消費しまくっているわけです。

それは全く悪いことではないとは思いますが、少しむなしくも感じます。

しかし、もし”ふるさと納税”に、災害地域への寄付だったり、その自治体に出向く体験型の返礼品を選んだならば、きっとその自治体の名前は1年後も覚えているでしょう。

例えばもし、その自治体の地元の高校が甲子園に出たら、ちょっぴり肩入れしたい気持ちが芽生え、応援したくなるかもしれません。

せっかくの税制優遇制度でほぼ損せずにお金を使えるのであれば、そんな使い方も豊かなお金の使い方のような気がして、体験型返礼品に惹かれたわけです。

『彼女とデート』や『子供に色んな経験をさせてあげたい』といった動機がある方なら、体験型返礼品も良い選択肢になるのではないでしょうか。

さて、それでは紹介していきます。

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はtwitterで!

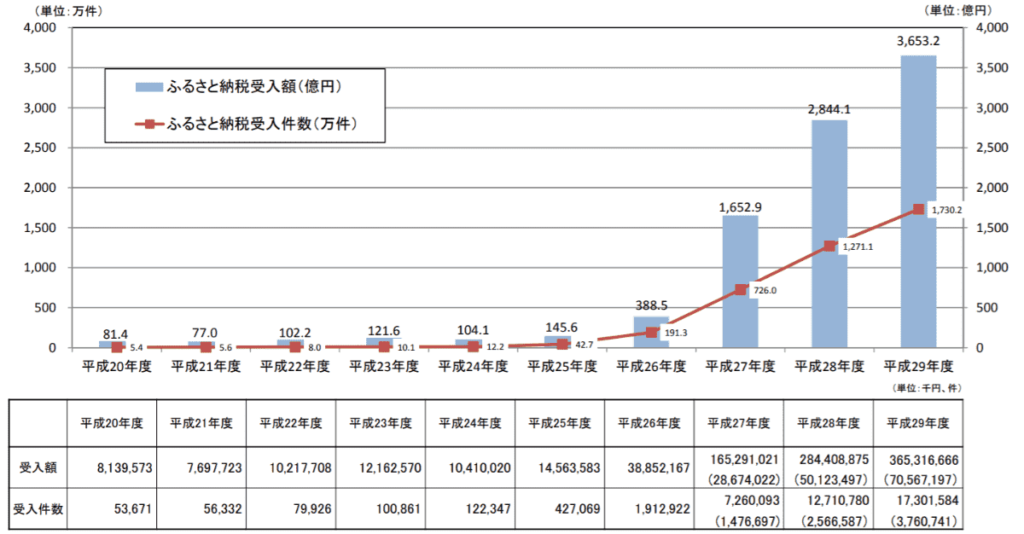

昨今これだけ話題のふるさと納税。

≪出所:総務省|ふるさと納税に関する現況調査結果≫

≪出所:総務省|ふるさと納税に関する現況調査結果≫

1年前と古いですが、2018年10月23日の新聞でこんな記事がありました。

埼玉県入間市のふるさと納税への返礼品として、年に1度21万人が訪れる航空祭のメインイベント『ブルーインパルス曲芸飛行』の観覧特等席が設定されて人気を博したとの内容。

すでに8月には満席で終了し、追加した席も翌日に埋まる人気ぶりだったそうな。

ふるさと納税の返礼品といえば、昨年の時点ではまさに、カニなどの海産物や果物、電化製品など“モノ”が主流でした。

しかし、総務省が各自治体へ、

- 返礼品は地場産品とすること

- 返礼品調達価格は寄付金額30%未満とすること

といった通知を出したように、「返礼品の金銭的価値での納税集め」という行き過ぎたゲームを見直す自治体が増えていきました。

その一つとして、自治体の独自性が全面に出る趣向を凝らした”コト”の返礼品の拡充があるわけですね。

例えば独身又は共働き世帯で年収700万円の場合、控除限度額107,000円までふるさと納税ができます。

※控除限度額は属性によって異なりますので、必ず各自の限度額をご確認ください。

控除限度額を確認さとふる

結構な量の返礼品をもらえますよね。

しかし、大量の返礼品に食傷気味の方にとっては、体験型の返礼品は魅力的に映るのではないでしょうか。

食傷気味といっても、結局自己負担は2,000円なわけで、控除枠は最大まで利用した方がお得ですからね。

ということで今回は、魅力的な体験型返礼品を”陸””海””空”でピックアップしてみました。

はじめに;ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。

寄付に対して各自治体が返礼品を用意しているケースがほとんどであるため、実質的に2,000円の自己負担でその返礼品を手に入れることができるとも捉えられ、本来の主旨とは異なる面で注目されたのが昨年のふるさと納税ですね。

今年分は、「返礼品は地場産品で、かつ寄付額の3割以下」などの基準に基づいて総務省の事前審査を受けることが、自治体に課せられています。

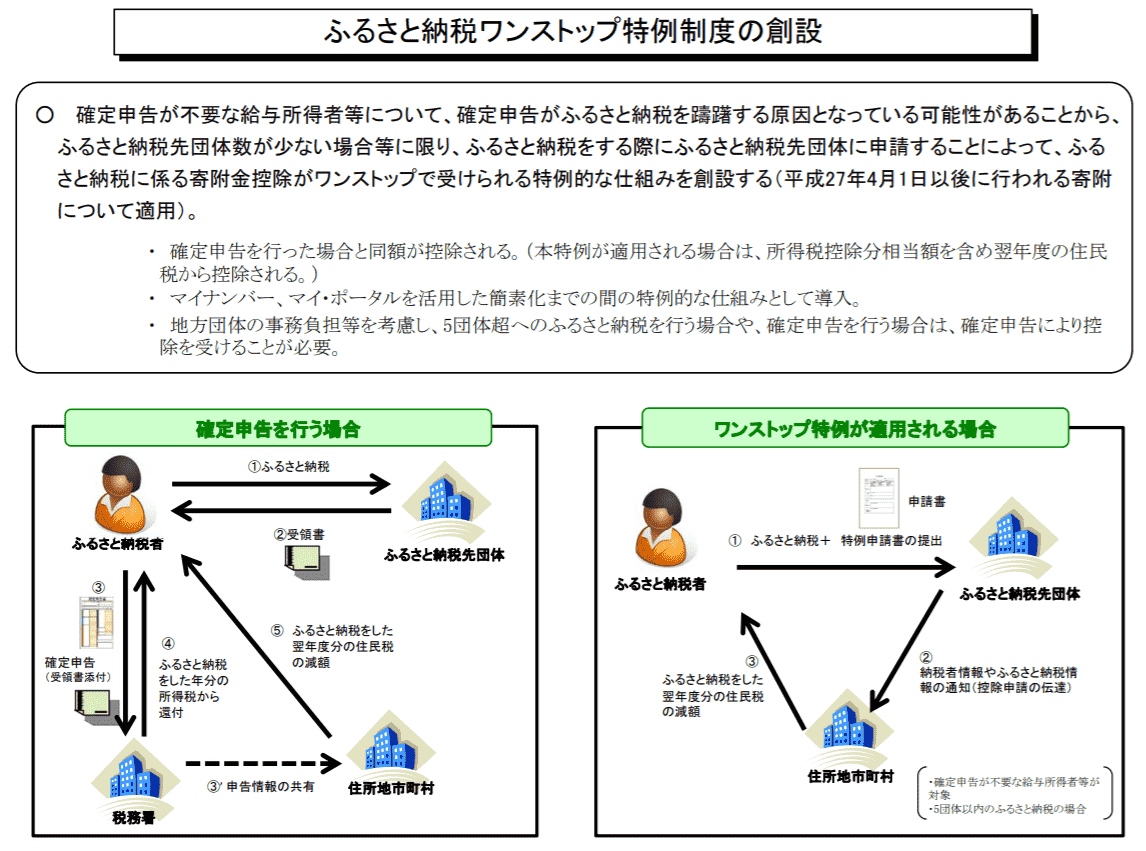

実質自己負担2,000円とするには、自分で確定申告を行うか、ワンストップ特例制度を活用する必要があります。

▼ふるさと納税/実質自己負担2,000円とするための手続き

≪出所:総務省≫

≪出所:総務省≫

なお、寄付額は年収や家族構成によって上限が設定されているため、それを超えると節税効果はありません。

ふるさと納税を実施する場合は、以下サイトでシミュレーションをして把握してから行ってください。

控除額シミュレーションさとふる

インストラクターによる乗馬レッスンとその後の乗馬散歩がセットの体験型ふるさと納税です。

ふるさと納税金額は、【30分 × 2名】で、30,000円。

調べたところ、通常で申し込むと30分1人で7,000円のコースと同じでした。2名だと14,000円。

2,000円の自己負担額で、通常14,000円の非日常体験ができるわけですね。

体験型返礼品② ” 海 “

黒潮と親潮の入り混じる勝浦の海は多種多様な生物の宝庫。

特に「回遊魚」が見られることの多さが魅力の一つのようです。

サービス提供元のHP:勝浦ダイビング協会

ふるさと納税金額は、1名あたり、34,000円。

関東にお住まいの方は、遠からずの場所でダイビングが自己負担2,000円で体験できることは魅力に感じられるのではないでしょうか。

お子さん連れやカップルのデートなんかで利用してもよいかもしれませんね。

海系の体験型は他にもたくさんあって、ダイビングライセンス取得コースのラインナップが、静岡県や佐賀県で用意されていました。

他にもイルカウォッチングといったレジャーが思った以上にありますね。

夢のパイロットへの第一歩!ヘリコプターの操縦をするガチ体験型ふるさと納税です。

ふるさと納税金額は、【1名】で、200,000円(!)

200,000円の場合、年収と世帯構成によっては税制優遇を受けられる金額を超過してしまう場合があります。

そうすると超過分は自己負担になってしまう場合も。

各自の限度額をご確認ください。⇒さとふるで限度額を確認

提供サービス詳細は、

- 操縦練習許可書取得

- 実際の実機に乗って操縦体験15分

体験型返礼品④ ” 陸 “

つくば市は、「モビリティ実験ロボット特区」

平成23年より公道走行実験スタート。

その一環として、セグウェイで公道を散策できるシティガイドツアーを日本で初めて開始しました。

ふるさと納税金額は、【1名】で、30,000円。

開催場所:つくばイノベーションプラザ集合

ツアー時間: 約2時間30分!! 結構がっつり乗れますね

事前手続(10分) 乗車講習(50分) ツアー(90分)

≪注意事項/その他≫

年齢制限 :18歳以上、概ね70歳まで

免許証の所持 : 普通自動車免許証又は普通自動二輪免許証を所持

(公道走行実証実験につき)

※さとふるで、” セグウェイ ” で検索すると発見できます♪

さいごに;ユニークな体験型ふるさと納税

ぼくは、やっぱりモノ。。

特に毎年冬場は大量のみかんをふるさと納税のお礼の品として楽しみに受け取っています。。

ただ今回調べてみて、ご紹介した3例以外にも探すと全国各地でユニークな体験型ふるさと納税の企画が多く存在していることがわかりました。

自腹で申し込むほどでもないけれど、ちょっと興味がそそられるもの。

例えば”田舎暮らし体験”とか”伝統工芸品制作体験”といったものは、来年のふるさと納税の候補にぼくも入れてみたいと考えています。

≪参考:さとふるホームページ≫

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はtwitterで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。