こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

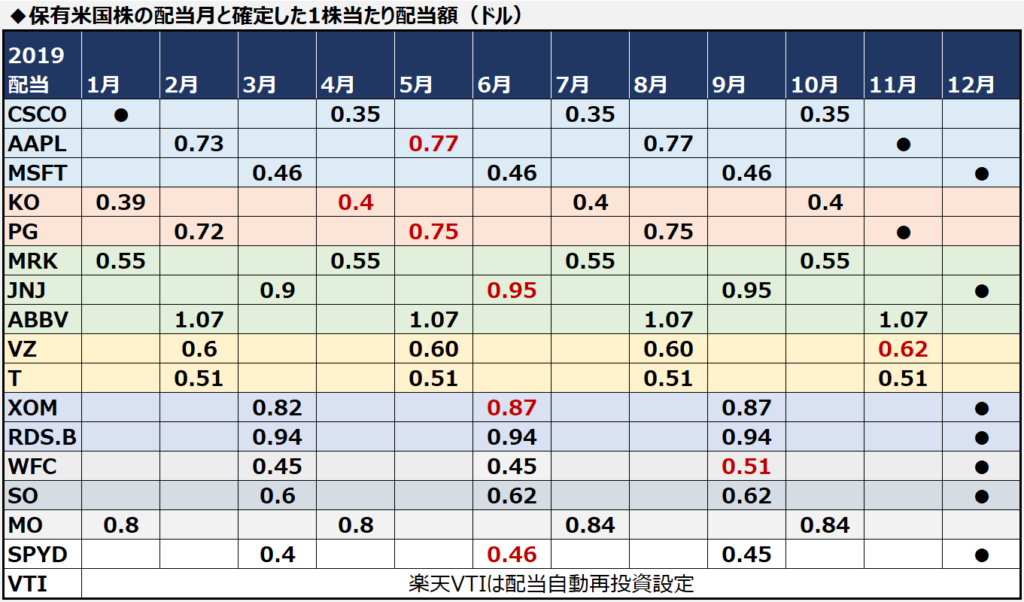

この記事では、直近のコカ・コーラ(KO)株からの配当金の記録とコカ・コーラ(KO)株への継続投資について整理していきます。

ちょっとした迷いがあるわけですが、それは

コカ・コーラ(KO)の株価は割高な状態で、調整による下落局面がくるまで買い増しをストップするべきか。

というものです。

これに答えるためには、ポートフォリオにコカ・コーラ(KO)を含めている目的を再確認して、その目的を果たすのにコカ・コーラ(KO)株が適しているか、代替案はないかを考える必要があります。

結論から言うと、株価は気にせず定期的に買い増していくことにしたのですが、この記事ではそこまでの過程をまとめていきます。

▼米国株投資状況はこの記事を週次更新

▼配当に関するまとめ記事はこちら

ぼくはもちろん、投資の専門家ではありません。しかしイチ実践者です。自らが考えた過程を記事にすることで、同じように目的を持って投資をしている人の参考、もしくは反面教師として活きればうれしいです。

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

【不労所得】コカ・コーラ(KO)から配当金を受領!

コカ・コーラ(KO)から、今年最後の配当金を受け取りました。

| 銘柄 | 株数 | 1株配当 | 配当(税引前) | 配当(税引後) |

|---|---|---|---|---|

| KO | 90 | 0.4 | 36㌦ | 25.84㌦ |

コカ・コーラ(KO)株の保有株数は現時点で110株で、ポートフォリオ全体のうち保有率は約6%。

10月配当権利獲得時点では90株保有だったため、配当金は日本円で約2,700円となりました。

しかし配当金とは完全なる不労所得であることを考えると、やはり労働の対価として受け取るお金とは違った趣きがありますね。アルバイトの時給に換算すると、3時間分の価値があるってところです。

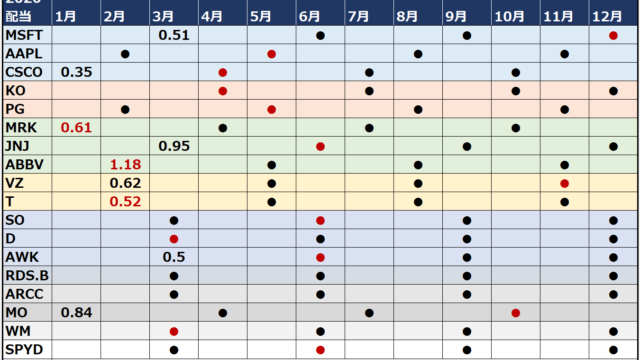

▼配当金の受取記録はこの記事でまとめています

連続増配株としても有名なコカ・コーラ(KO)は、もちろん今年も増配してくれました。上記の表をご覧いただければわかるように、4月に増配。

増配率は決して高くないとはいえ、インカム投資家には人気の銘柄ですよね。

| 銘柄 | 増配率 | |||

|---|---|---|---|---|

| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |

| KO | 5.4% | 5.7% | 6.9% | 7.5% |

※The DRiP Investing Resource Centerより

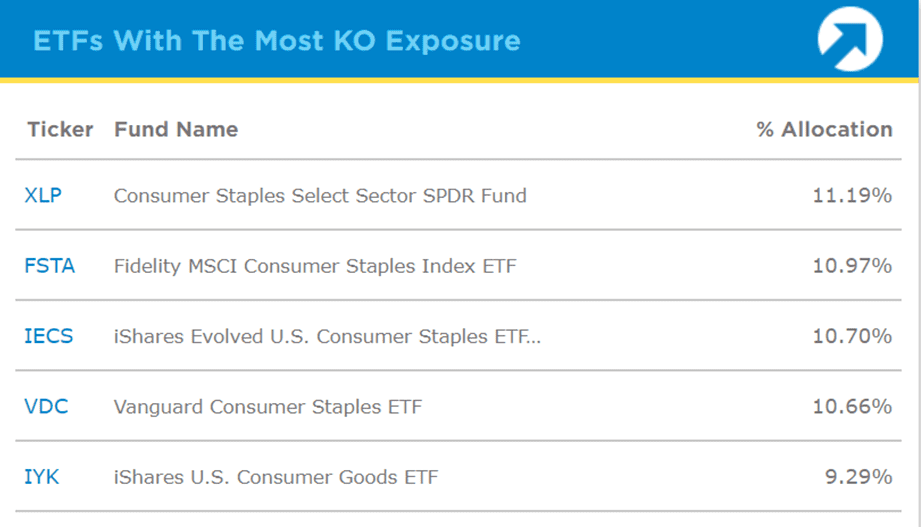

かのウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが保有する銘柄としても有名です。

さて、そんなコカ・コーラ(KO)株の買い増しへの迷いは、

コカ・コーラ(KO)の株価は割高な状態で、調整による下落局面がくるまで買い増しをストップすべきか。

というものです。

コカ・コーラ(KO)の株価は割高か?

2019年10月4日の終値は54.54㌦。

5年間で44.27%、52週上昇率も23.25%と株価は右肩上がりです。

PER(実)も34.71倍、予想PERでも27.16倍と、少なくとも割安感はありません。(※数値は10/5時点の楽天証券より)

ぼく自身の保有個別株15銘柄のうち、最も高PERな銘柄でもあり、他に買い増ししたい割安銘柄の方につい目が行ってしまいます。

コカ・コーラ(KO)の株価に関する分析は、有名米国株ブロガーのもみあげさん(@momiage0088)のこちらの記事がとてもわかりやすい内容となっていますのでぜひご覧ください。

コカ・コーラ(KO)の株価は割高な状態にあると考えながらも、冒頭に記載したように定期的に買い増しは続けていこうと判断しました。

それは、長期的には株価は価値に収れんするでしょうから投資タイミングを図るのはやめようとの考えと、ポートフォリオにコカ・コーラ(KO)株を含めた意図に立ち戻った時に一定の保有率を維持しておこうと結論付けたためです。

コカ・コーラ(KO)株を保有する個人的理由

言うまでもなく投資はリターンを得るために行うわけですが、個別銘柄を保有する狙いを大雑把に3つ挙げるとこのようになります。

- 売却益(キャピタルゲイン)のため

- 配当益(インカムゲイン)のため

- 分散,ポートフォリオバランスのため

コカ・コーラ(KO)の保有理由を上記から選択すると、③であり、且つそのうえで②にウェイトを置いた理由となります。

もう少し言語化してみると、

(前提として、高配当株中心のポートフォリオの設定を目指しながらもバランスを鑑みて)ディフェンシブ銘柄と言われる生活必需品セクターから、増配傾向、相対的高配当傾向があり、それを裏付ける稼ぐ力(高収益)、ワイド・モートな魅力を持つ銘柄はどれか。

という考え方によるコカ・コーラ(KO)株の選定ですね。

50年以上の連続増配を続ける配当王銘柄で、世界的且つ圧倒的なブランド力を誇り、そのうえで3%近い配当利回りを実現しているコカ・コーラ(KO)は、『ポートフォリオのセクターバランス』を考えながら保有株を選定する際において、選択肢から除外する理由はありませんでした。

コカ・コーラ(KO)株は割高であるだろうとはいえ、株価の適正値などありません。ポートフォリオに加える理由がバランスとインカムである限り、決めた保有比率の中で定期的に買い増しを続けていきます。

その考え方を変えるのは、

- 『業績』をトリガーにした長期的業績見通しの悪化がおこった時

- それに伴いコカ・コーラ(KO)の保有の狙いが崩れた時(ex:減配)

といったところでしょうか。

長期的業績見通しの悪化によりコカ・コーラ(KO)株を手放すことを決める段階では、株価はすでに下落している状態であるはずのため、その売却時点のマイナスが覚悟しておくべき損失額ですね。

続いて、コカ・コーラ(KO)株を眺めた際に個人的に不安なポイントをまとめておきます。

コカ・コーラ(KO)株の継続投資における懸念点

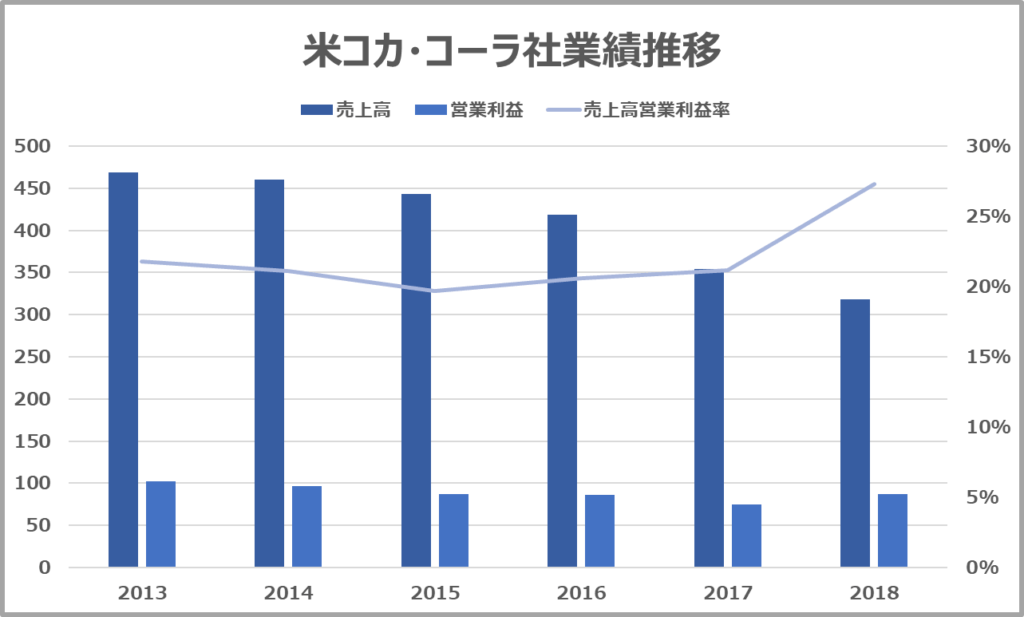

売上高の低下傾向は大丈夫?

上図から読み取れる売上高の減少には事業再編が要因として含まれています。

各地のボトラーに製造施設を譲渡するリフランチャイズ化をはじめとしたボトリング事業の整理で高収益体制への転換を図っているわけですね。

そのため、直近の売上高減少については心配していません。

広い視点で見た時の『世界的な健康志向』という流れに対して、コカ・コーラ(KO)が取っている打ち手がどのように数値に表れてくるかには注目です。

それは、現在のクインシーCEOのもと、フレーバーウォーターやコーヒー、スムージーといった非炭酸飲料の拡充、英コーヒーチェーン大手コスタの51億㌦での買収などに表れている、「コーラ」ブランド意外の中核ブランドへの注力の結果です。

今後も、投資が長期的にリターンを生んでくれるか。という視点で毎期の決算をチェックしていきます。

世界的な景気後退の波及

IMFが7月に発表した世界経済見通しによると、2019年の世界経済成長率(実質GDP)は3.2%、2020年は3.5%。これは2019年4月に発表された見通しから、ともに0.1ポイントずつ引き下げられています。

主要なリスク要因として、米中貿易摩擦、英国の合意なきEU離脱の問題が挙げられており、景況感の悪化→設備投資減退→世界的なサプライチェーンの混乱→さらなる経済成長率の悪化といったネガティブな連環が懸念されています。

コカ・コーラ(KO)社は米国企業とはいえ、上図のようにグローバルに売上は分散。

その分散された売上構成比がむしろ、米国以上に景気後退が懸念されている欧州や米中貿易摩擦による中国のマイナスの影響を受けやすくもあることは気に留めておく必要があるでしょう。

株価の割高感

これは上述の通りですね。景気後退局面が近づき、比較的ディフェンシブな銘柄としての生活必需品セクター株が買われていると考えるならば、積極的に買い進めるには腰が引けるのも事実です。

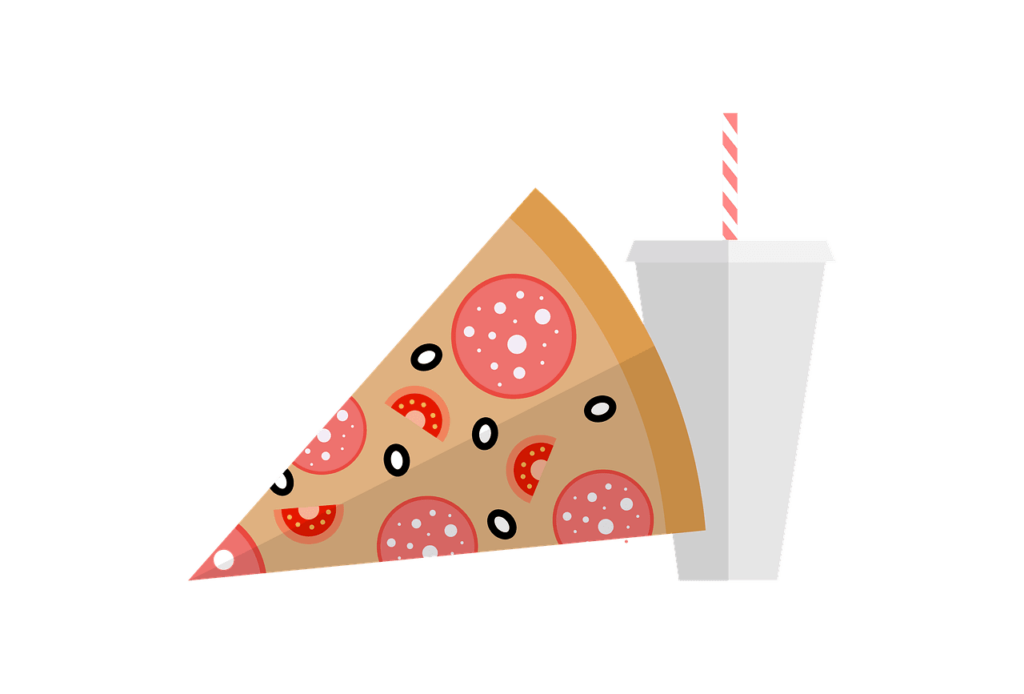

さいごに、コカ・コーラ(KO)株に投資をしたいけれども、やはり現時点で個別株は買いづらいと考える方向けに、コカ・コーラ比率の高いETFを紹介します。

コカ・コーラ(KO)株へ間接的に投資できるETF

コカ・コーラ(KO)株に投資したいけども個別株投資のリスクが気になる場合、代替案としては上記ETFへの投資が考えられます。

いずれも10%前後の割合です。今回はXLPとVDCについて概要をまとめます。

【XLP】生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド

| 運用会社 | ステート・ストリート・コーポレーション |

|---|---|

| 投資地域 | 米国 |

| ベンチマーク | S&P生活必需品セレクト・セクター指数 |

| 運用開始 | 1998年 |

| 時価総額(百万㌦) | 10,075 |

| 経費率(%) | 0.13 |

S&P500指数の生活必需品セクターを効果的に表象することを志向して設計されており、低経費率で人気のETFの一つですね。

2019年6月30日時点では、組み入れ銘柄数は33銘柄でその比率はこちら。

| P&G | 15.48% |

|---|---|

| コカ・コーラ | 11.00% |

| ペプシコ | 10.34% |

| ウォルマート | 8.7% |

| フィリップモリス | 4.62% |

| コストコ | 4.61% |

| モンデリーズ | 4.44% |

| アルトリア | 4.23% |

| コルゲート・パルモリーブ | 3.99% |

配当益(インカムゲイン)の観点で比較してみます。

※比較が目的のため、税金は考慮していません。

コカ・コーラ(KO)

- 株価53.58㌦で186株購入

- 現時点の配当=1.6㌦

- 年間297㌦の配当金受取見込み

XLP

- 株価60.32㌦で165株購入

- 現時点の配当=1.56㌦(※直近支払額の年率換算)

- 年間257㌦の配当金受取見込み

検討の目的によっては、受取配当金に大きな差がないのであれば、銘柄が分散されたETFはリスク管理の観点では代替案として十分検討の余地ありですよね。

ただし、コカ・コーラ(KO)株でも記載した懸念点のように、米国の生活必需品セクターはどの企業も海外売上比率が高いため、世界的な景気後退の影響、特に心配される中国の景況感にも左右されやすいことには留意が必要です。

つまり、生活必需品セクターETF=ディフェンシブと思考停止して投資するのは危険ってことですね。

続いて、株価をコカ・コーラ(KO)とXLPで比較してみましょう。

▼年初来チャート

ローソク足がコカ・コーラ(KO)、水色の線がXLP、紫色の線はS&P500指数。

ご覧の通りですね。特に注目すべき点は、2月頃にコカ・コーラ(KO)株が下落した際のXLPの安定感。複数の銘柄が含まれるETFのリスクヘッジの効果です。

しかしながら、5年チャートを眺めると、

▼5年チャート

このようにコカ・コーラ(KO)株をアンダーパフォームしています。

これは、コカ・コーラ(KO)株が割高になっているからだとも捉えられますし、良し悪しは投資によって何を得たいかという目的設定によって異なるところでしょう。

最新の運用実績は、ステート・ストリート・コーポレーションのXLPの概要ページで最新のものをチェックしてみてください。

【VDC】バンガード・米国生活必需品セクターETF

| 運用会社 | バンガード |

|---|---|

| 投資地域 | 米国 |

| ベンチマーク | MSCI USインベスタタブル指数 生活必需品 |

| 運用開始 | 2004年 |

| 時価総額(百万㌦) | 4,607 |

| 経費率(%) | 0.10 |

人気のバンガードが提供する米国生活必需品セクターETFです。

XLPとの違いは、組み入れ銘柄数が約90銘柄と多いこと。ただし、P&Gやコカ・コーラ、ペプシコなど上位5銘柄で45%程度と集中しています。

これは分散を重視する方にとってはマイナスかもしれませんが、コカ・コーラなど個別株の代替としてみるとプラスに捉えることもできますよね。

| P&G | 14.77% |

|---|---|

| コカ・コーラ | 10.66% |

| ペプシコ | 9.26% |

| ウォルマート | 7.87% |

| コストコ | 4.78% |

| モンデリーズ | 4.29% |

| アルトリア | 3.79% |

| フィリップモリス | 3.76% |

| コルゲート・パルモリーブ | 3.14% |

配当益(インカムゲイン)の観点で比較してみます。

※比較が目的のため、税金は考慮していません。

コカ・コーラ(KO)

- 株価53.58㌦で186株購入

- 現時点の配当=1.6㌦

- 年間297㌦の配当金受取見込み

VDC

- 株価153.36㌦で65株購入

- 現時点の配当=3.92㌦(※直近支払額の年率換算)

- 年間254㌦の配当金受取見込み

配当受取見込みは、XLPともほぼ変わりませんね。

株価をコカ・コーラ(KO)、XLPと比較してみます。

▼年初来チャート

ローソク足がコカ・コーラ(KO)、緑色の線がVDC、水色の線がXLP、紫色の線はS&P500指数。

XLPとほぼ近しいです。保有銘柄数がXLP→約30銘柄、VDC→約90銘柄といった違いが多少の違いを生んでいますがほぼ誤差ですね。

▼5年チャート

5年チャートもXLPと同様です。

あらためて見ると、ここ1年のコカ・コーラ(KO)株の株価の力強さ、あるいは加熱を感じますね。

さいごに;コカ・コーラ(KO)からの配当金。今後も継続投資すべきか考える。

さて、コカ・コーラ(KO)からの配当をもとに、あらためてこの銘柄への継続投資について考えてみました。

これからコカ・コーラ(KO)株へ投資を考えている方にとっては、コカ・コーラ(KO)株を含むETFも検討してみるとよいのではないでしょうか。

重要なのは、上述したように、その銘柄を保有する理由と保有し続ける理由、それを裏付ける理屈をアバウトでも自分の中に持っておくことですよね。

今後も配当金を成果指標において投資実績状況をブログで公開していきますので、ぜひブックマークまたはツイッターのフォローをしてみてくださいね。

▼米国個別株の保有状況記事は週次更新

▼配当金の受取状況はこちらでまとめています

▼つみたてNISA,iDeCoで投信への積立投資も継続中

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。