≪2018.12.21作成≫twitter➡けだま@kedamafire

≪2019.3.8追記≫

2018年12月20日の政府月例経済報告で、国内の景気判断が「緩やかに回復している」で据え置かれました。

それを踏まえて、茂木敏充経済再生担当相は、

「現在の景気が、戦後最長の景気拡大に並んだ可能性がある」と表明。

毎度のことですが、あまりにも生活実感とかけ離れていて、「だからどうした?」との感想しかないわけですが、今後ニュースを見る際の視点の一つになればと簡単に『”景気拡大”を生活実感に出来る限り引き寄せて』まとめます。

※景気拡大期間の確定は、有識者の研究会が関連データをもとに行う議論を経て、内閣府が正式に判定、確定します。

◆2019.3.8追記◆

中国経済の減速波及で景気後退局面入りの可能性。

『戦後最長の景気拡大』も幻かもとの記事も。

この記事では、「景気拡大」の定義についても紹介していきます。

関連記事>>景気後退っていつからで、期間ってどのくらいになるの?

戦後最長の景気拡大とは

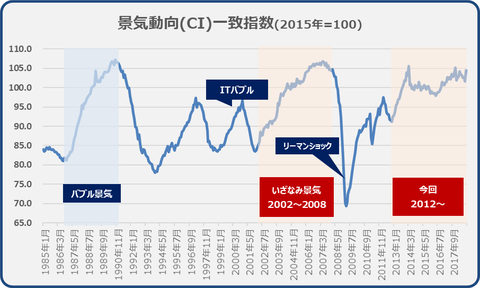

≪出所:内閣府|景気動向指数結果Excelから加工≫

現在と比較されることの多い「景気拡大期間」はこちら。

4年9か月間|1965年10月~1970年7月

②いざなみ景気(戦後最長の景気)

6年1ヵ月間|2002年1月~2008年2月

③今回(記録更新?)

6年1ヵ月|2012年11月~2018年12月

2019年1月以降も景気拡大との判断が続けば戦後最長となる、とということですね。

ちなみに、①②③は同じ「景気拡大の継続」といっても、その程度は全く異なります。

それぞれの年平均成長率はこちら。

11.5%

②いざなみ景気(戦後最長の景気)

1.6%

③今回(記録更新?)

1.2%

①は年平均で10%以上の伸び

②③は年平均でたった1%

その差は、例えば、

給与が約5年間、毎年10%伸びるのと、

400万円➡440万円➡484万円➡532万円➡585万円

給与が約5年間、毎年1%伸びるのを、

400万円➡404万円➡408万円➡412万円➡416万円

比べて考えると雲泥の差ですよね(^-^;

しかし、まあ、超低空飛行といえども「景気は拡大」しているわけですね。

景気拡大の定義ってそもそも何?

ところで、そもそも景気拡大の定義って何でしょうか?

新語時事用語辞典によると、

その国の景気がプラスに傾くこと。プラス成長になること。

景気拡大では一般的に物価は上昇する。

また、その国の政府は金利を引き上げなどして、金融引き締め策を取ることが多い。

日本における景気の状況は、内閣府の発表する景気動向指数から知ることができる。

なお、景気拡大に対して、その国の景気がマイナスに傾くことを景気後退という。

とされています。

複雑な計算になる景気動向指数ではなく、より生活に近い経済成長率でそれがプラス成長になるということをこのあとさらに考えていきます。

★★★

ちなみに、上記に ” 景気拡大期は金利引き上げなどして、金融引き締め策を取ることが多い ” と記載があります。

金利があがると、市中に出回るお金の量が減るため、インフレに繋がる過剰な景気を覚ます効果が期待され、金利が下がると、市中に出回るお金の量が増えるため、景気を刺激する効果が期待できます。

現在日本では、戦後最長の景気拡大期にも関わらず、金利引き上げができていない状態です。

マイナス金利を導入しても大した効果もなく、企業も個人もお金を想定したよりも使いませんでした。

もしくは、金利を引き下げてやっとこの成長率が確保できているとも言えるかもしれませんね。

個人がお金を使わない理由としては、日本の先行きが不安だから消費ではなく貯蓄に向かっているということでしょう。

景気と金利という関係性において、日本が現在正常ではない状態にあることは頭の片隅に置いておいた方がよいです。

そのあたり、やはりアメリカは正常な状態にあるといえます。賛否両論ありますが。

経済成長率がプラスになるということ

経済成長率の計算方法はこちら。

経済成長率(%) = (今年のGDP – 去年のGDP) ÷ 去年のGDP × 100

これを見ると、経済成長率がプラスになるということは、去年より今年のGDPが増えるということですね。

それでは、GDPが増えるとはどういうことでしょうか。

GDPが増えるとはどういうことか

GDPとは、日本語で「国内総生産」。Gross Domestic Product の略です。

一定期間にその国や地域の経済主体(企業、政府、家計等)が生産したモノやサービスの付加価値の総額を指します。

付加価値の総額とは、一定期間内の売上(生産高)から原材料費を引いた金額です。

簡単に説明すると、国内で商品を買ったり、家を建てたりして使ったお金の総計ということもできます。

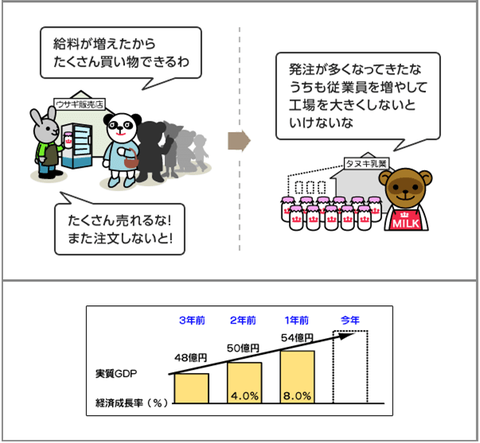

ここで、GDPが増えるとはどういうことかについて、マンガで表現していたものを引用します(^^♪

≪引用元:man@bow(まなぼう)|運営:野村HD,日本経済新聞社≫

≪引用元:man@bow(まなぼう)|運営:野村HD,日本経済新聞社≫

≪引用元:man@bow(まなぼう)|運営:野村HD,日本経済新聞社≫

つまり、国内の生産量が増えて、給料も増えて、消費も増えるとGDPも増えていくわけですね。

国内で生産されたモノやサービスの付加価値は、その価値を生み出すための給与報酬として国民に分配され、その分配された報酬で国民はモノやサービスを購入します。

ですので、GDPが増えている状態というのは、上記マンガのようにお金が国内でたくさん回転している景気が良い状態といえます。

GDPの構成要素を分解して、もう少しGDPが増えることについてみていきましょう。

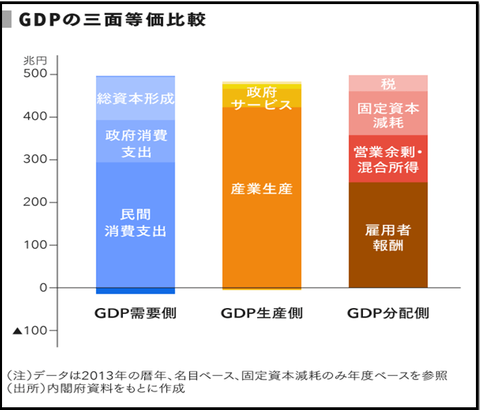

GDPの構成要素をみてみよう

モノやサービスの付加価値の総額であるGDPを、需要側、供給側それぞれでみた場合の構成比がこちら。

≪引用元:SPEEDA≫

例えば、「GDP分配側」の付加価値総和から、「固定資本の減耗分」と「税」を除いた「雇用者報酬」と「営業余剰・混合所得」は、「GDP需要側」の「民間消費支出」、「政府消費支出」の原資になると見ることができます。

ボーナスがよければ、前から欲しかったものを買ったりしますよね?

雇用者報酬があがると、民間消費支出も伸びる(GDPが増える)という相関関係(≠因果関係)があるわけです。

そういうわけで、少し前にはよくTVでも政府が経済界に対して給与のベースアップについて働きかけをしていたわけですよね。

ところが、冒頭で記載したように、現在の景気拡大は年平均で1%程度。

もちろんバラつきはあるわけですが、雇用者報酬の上昇も平均1%程度だとざっくり予測できます。

(参考:2018年労働組合賃上げ要求結果<東京都>|1.79%)

本当に”景気拡大”する気があるのなら

結局その程度じゃ「消費しよう!」というマインドに転換しないし、むしろ先行き不安から将来の為に貯蓄するだけというのが肌感です。

微々たる報酬が増えるより、先行き不安が払拭されるほうが、消費行動にとってもプラスに働くと思います。

先行き不安を払拭するとは、不安を解決することではなく(そんなのはすぐに不可能)、現状をしっかりと受け止めて、長期的な打ち手を示すということです。

例えば、GDP構成比の中の「雇用者報酬」の総和はこれからどんどん落ち込むはずです。つまりGDPの落ち込み=マイナス成長に陥る可能性が高いということ。

少子高齢社会において働き手が減少し、にも関わらず移民受け入れもせずに徐々に人口自体も減っていくと必然的にそうなります。

そのため、政府としては、少しでも生産人口を増やすために、働ける労働者には70歳まで働いてもらいたいはず。その間、年金支払いを後ろに倒せば、社会保障費の削減にもなって一石二鳥ですから。

にも関わらず、「働きたい人が長く働ける社会 for you」みたいな言われ方してもおかしな感じです(^-^;

▼日本経済新聞|70歳雇用を企業に義務付け検討

『もう年金やばいっす。人口も減る一方なんで、取り合えず移民受入までは言わないけど、外国人労働者受入を拡大します。それにもっと長く働いてもらわないと働き手も財源も足りません。消費税は20%まで上げますが、〇〇と××に使うことが日本の将来にとって必要だからわかって!』

くらいはっきりとぶっちゃけてもらいたいです。もう時間ないんだから。

今の若い人にとっては、日本で日本の未来について語る声があまりにも少なく、聞こえてくるのは矮小なワイドショーネタばかりのため、きっとこういう本がベストセラーになるんだと思います。

テクノロジーの中に希望はあるし、新しいテクノロジーが作り出す新しい価値観がいま猛烈に希求されていて、自分がいま歴史の分岐点に生きていることを実感します。

そしてそれは、歴史の分岐点であり、自分の分岐点であるとも感じます。

景気拡大し国全体でさらに経済成長を求めていく気概も感じられず、国単位での連帯も難しい現代では、自分がどう生きたいか、自分にとっての幸せとは何かを考えて、国よりも小さい単位のコミュニティでもって必ずしも経済的な尺度とはならない幸福度を追い求めていく必要がさらに強まっていく。

それに対応していくためには、国でもなく、企業でもなく、自分で経済的独立(Financial Indepence)を構築できていることが必要な場面が必ずくると思うし、その手段となりえることはすぐに始めておくべきです。

けだまにとってはその手段が、資産運用でありブログだと考えています(^^♪

▼AMP|ミレニアル世代に支持されるこれからの生き方「FIRE」とは

今日はここまで。

景気拡大のニュースから、けだまのブログタイトルでもある「FIRE(Financial Independece Retire Early)」の話に転換させてしまいました(^-^;

なお、ブログは日々更新しています。

内容は、コラム記事と資産運用実績、投資関連の有益なニュース・キャンペーンの発信です。

twitterで更新情報を発信しているので、ぜひフォローしてください(^^♪

twitter➡けだま@kedamafire

それではまた~

★★★

▼投資・経済関連コラム的記事

記事リンク:今日の1分脳内

▼資産運用関連のNews|Topic記事

記事リンク:News|Topic一覧

▼資産運用実績

記事リンク:運用実績

▼資産運用スタートマニュアル

記事リンク:スタートマニュアル

★★★

応援のクリックをお願いします♪

![]()

にほんブログ村

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。