↓2サイトでブログランキング参加中↓

こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

投資をはじめてから経済や金融に関するニュースを読むことが多くなりました。

そうすると必然的にグーグルのおすすめ記事でも関連記事ばかり出てきますね。

満足に読めもしないCNBCなどの英語サイトの記事を数回クリックしていると、数日後には英文記事もガンガンおススメしてくるから面白いです。

世の中みんなが投資関連のことを考えているんじゃないかと思えてきて変な感じですね。

なるべくラーメンやかわいい女の子について検索するようにすれば、もっと世界が平和に見えるに違いありません。

なんかおすすめ機能で簡単にマインドコントロールされそうですねw

さて、おんなじようなニュースが集まるとはいえ、見解が異なる記事が集まるので、結構情報のバランスを取るのに役立ったりします。

例えば、『米国株市場が右肩上がり』という話題だとしても、『まだこれからです』という強気なものもあれば、『実態なく金融緩和によるドーピング』的な慎重なものも当然ありますよね。

ということで、幾つかの記事を見ていて最近感じている米国市場に対するイメージを短く文章にまとめてみます。

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

現在の米国株式相場の雑感

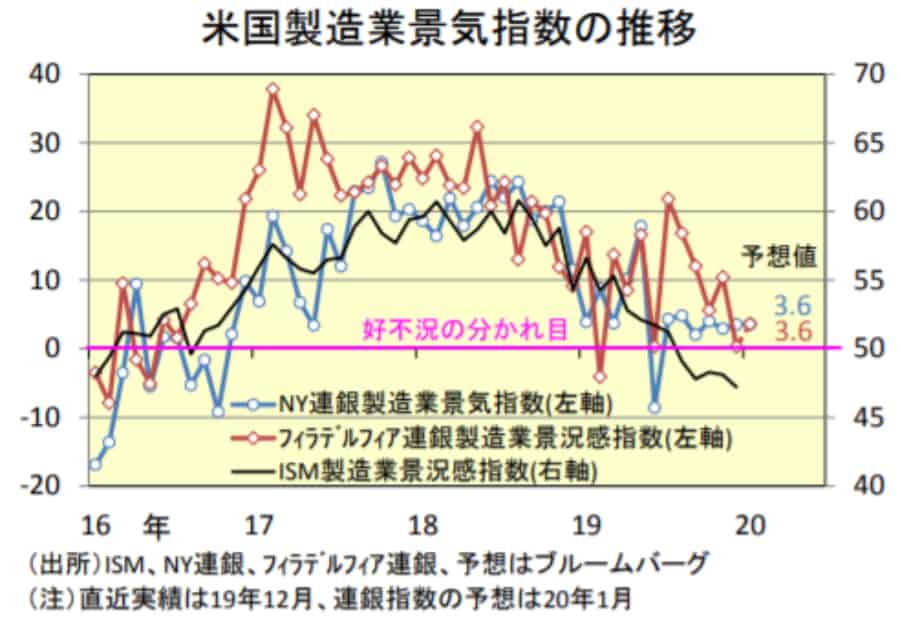

米S&P500指数を構成する企業の利益率は減速していて、経済指標から成長の鈍化も見られる。これはネガティブな兆候です。

▼ISM製造業景気指数は予想外の低下で景気減速が意識される

≪出典:大和証券≫

≪出典:大和証券≫

その他にも、本質的には握手不可能な覇権争いである米中貿易摩擦、中東での地政学的リスク、上がりすぎではないか?という相場への懐疑もはらんでいる。

にもかかわらず株価が下がらないのってなんで?

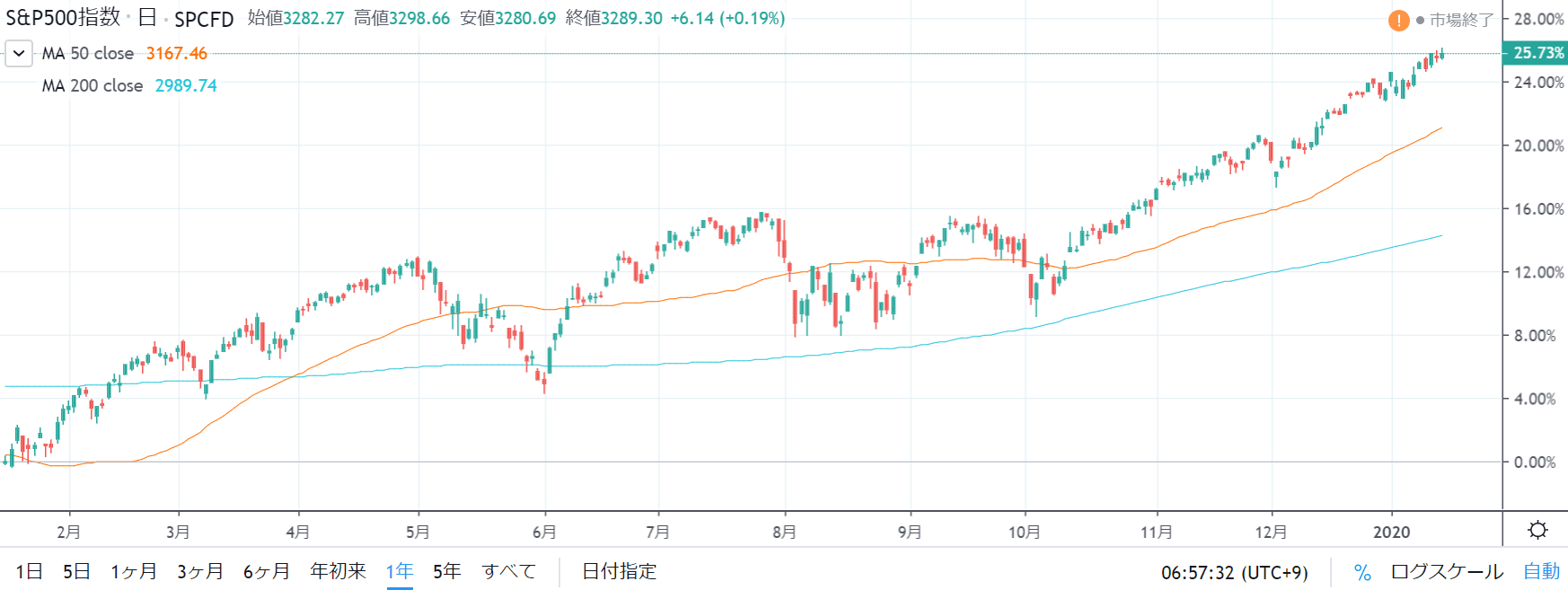

▼S&P500-過去1年チャート

ちなみにS&P500指数は5年間で約60%近く上昇。配当含むトータルリターンだとさらに高い。

上記1年チャートにおいても25%上昇、さらにここ4ヶ月で上昇角度が高まっている。

米ISM製造業景気指数(上記の図)によると経済縮小は4か月続いていて、そこへきて年明け早々には米・イラン対立もあった。にも関わらず、株価指数は史上最高値を更新、更新、更新。

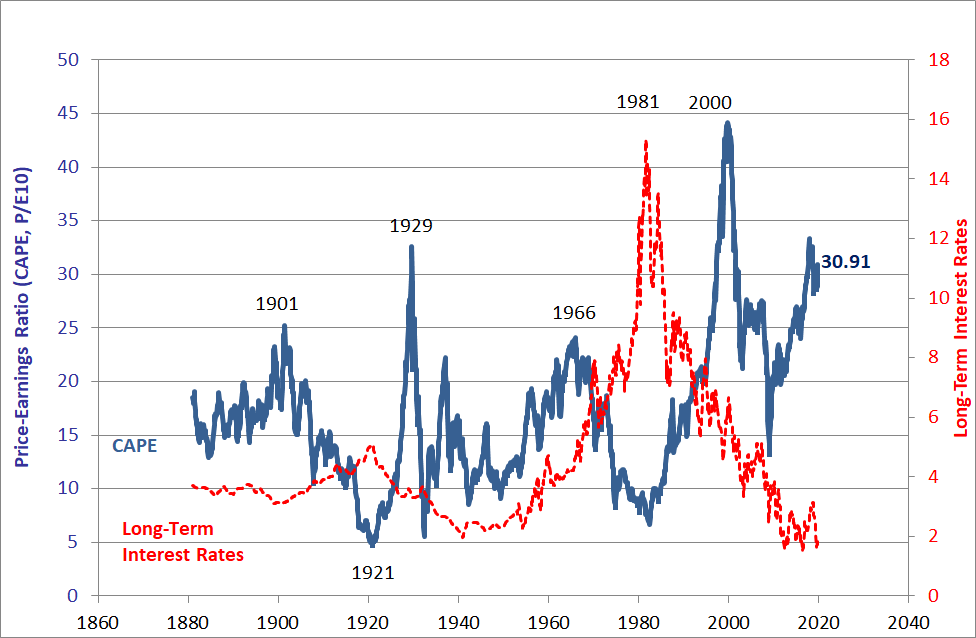

今やS&P500の景気変動調整後のPER(CAPE)は、およそ30倍です。

CAPE(Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio)とは

CAPE(Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio)は、ノーベル経済学賞受賞者の米エール大学ロバート・シラー教授が考案した株価の割高感を測る投資指標でPER(株価収益率)の一種。ITバブル(ネットバブル)の崩壊を予見した指標として有名である。一般的に、PERは株価を一株当たりの当期純利益で割って算出することが多いが、単年度の一株利益を使用すると変動が大きくなることもあり、CAPEでは過去10年間の平均利益に物価変動を加味した値を一株利益として指数を算出。景気循環の影響を調整した株価の割高、割安を見ることができることも特徴の一つであり、景気変動調整後のPER(株価収益率)とも言われる。CAPEでは割高、割安の分岐点は25倍程度と言われている。

引用:野村證券

なお、2019年のリターンの中身をみてみると、約25%は大手企業に集中しているみたい。

Google,Apple,Facebook,Amazon,Microsoft、、、

相場の雰囲気としては、まだまだ急落の兆しは見えない。といったところなのではないでしょうか。

強気な意見の根拠に出されるものはこれ。

FRB(米連邦準備理事会)の金融政策。

実質的な量的緩和(隠れQE)、低金利が継続されるのであれば株価にはポジティブに働くだろう。というもの。

ただしこれは、弱気な意見としても引き合いに出される。

歴史を振り返ると株の価値と低金利に明確な関連はない。と。

≪参考:トウシル/2019.10.24≫

なんだかいつまでも続きそうに思えてくる株式市場の力強さですが、FRBのパワーがどこまで持つのか、こういう見解も頭に入れながら相場と付き合っていきたいですね。

https://twitter.com/yurumazu/status/1215271717188206593

ちなみにプロではない市場参加者の備えとは、相場の行方を予測することではなく、投資資金量をコントロールすることですね。

自分がコントロールできることだけが信頼できるリスク管理ですね。

▼人気のGAFAMに関する記事

▼ハイテク銘柄も配当も欲しいなら

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。