こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

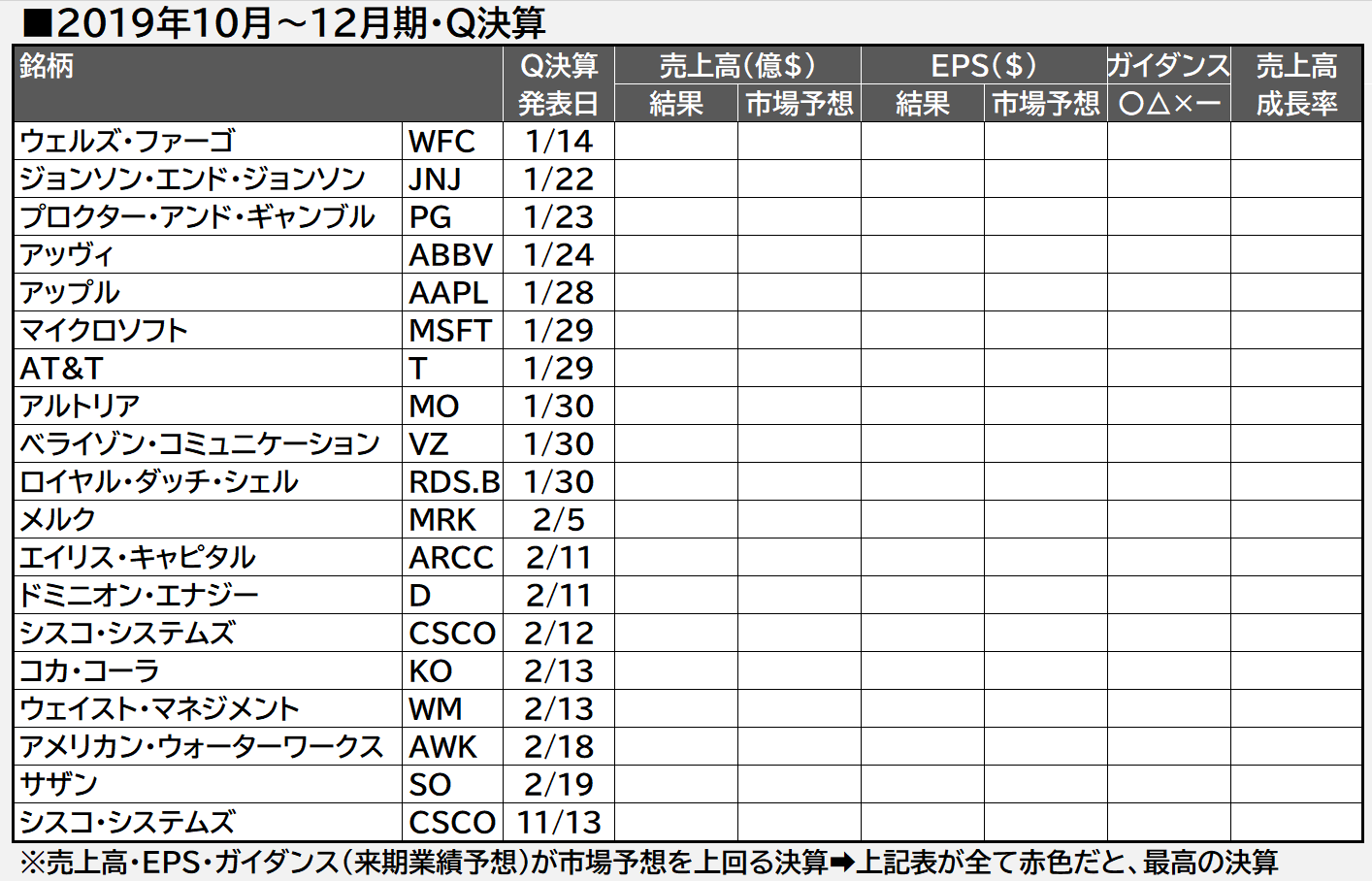

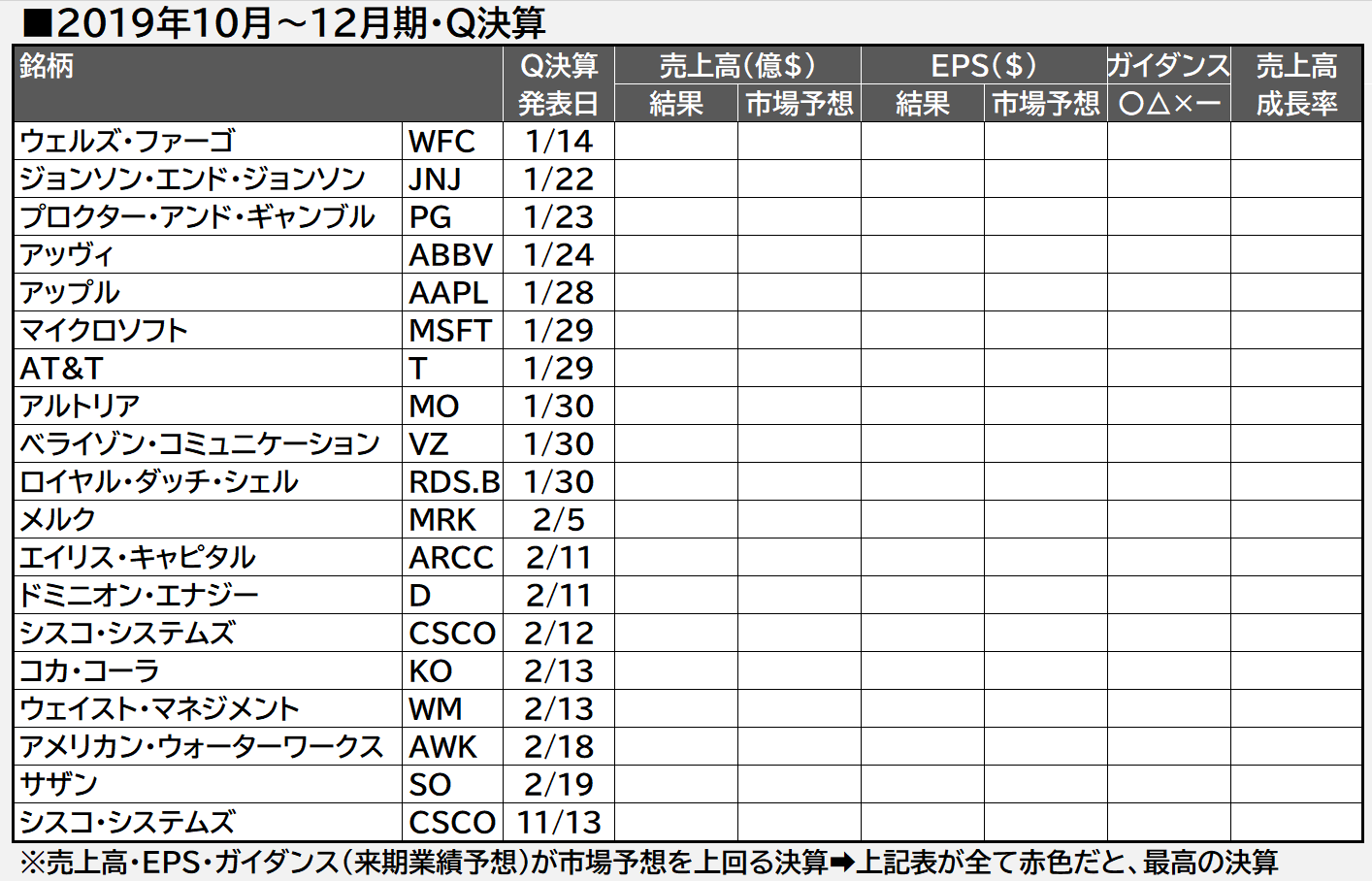

もうすぐ米国企業の2019年10月~12月期四半期決算発表時期です。

保有している米国株では、ウェルズファーゴ【WFC】が初日で1/14に発表の予定です。

個別株をしている以上、自分が投資している企業の業績チェックは行っておく必要がありますね。

なーんて言っても米国企業のHPを訪問して英語の決算書を読み込むなんてことはしていません。

保有銘柄を選択する際は知りたいことを調べますが、四半期決算は『調べる』というよりも『チェックする』という行為に近いかもしれません。

チェックしている項目は売上高、EPS、ガイダンス(業績予想)が市場予想に対してどうだったのか、という点です。

「良い決算」かどうかは、僕が勝手に判断するのではなく、数多くのアナリスト達の予想数値から求めた平均値を、決算が上回ったか? という、極めて客観的でドライな判断基準で判定します。

私見が入る余地はゼロ。

— … (@hirosetakao) January 2, 2020

上述した項目の業績をチェックする→売上高が市場予想を大幅に下回った→それはなぜか?(一時的な要因か?構造的な要因か?連続して悪化していか?等)

というふうに素朴に疑問に感じたことを調べていって、情報がなければ企業の英語決算書までやむなく見に行きます。

英語得意ではありませんが、Google翻訳を使うという手もあるので、意外とすんなり慣れますよ。

▼この記事で英語決算書のチェック方法を紹介しています!

業績が良ければあれやこれや急いで調べることはありませんので、ネット上の決算トピック記事を暇な時間に読みながら、大まかな状態を把握。

業績が良かった場合は、その数字自体よりも、その元になるシェアの変動率とかサブスクリプション会員の増加率とかそういうことが気になります。

これも投資家的チェックの視点で気になるのではなく、単に何が良かったんだろうという好奇心のようなものですね。

そういう情報はロイターやWSJといったメディアをチェックしておけば掴めるので、特に気を付けてチェックしているわけではなくて自然と目に入ってきます。

こういうのにストレスは全くないので、やはり趣味的なマインドになっているということなんでしょうね。

さて、保有銘柄のポートフォリオや配当金の受取管理などは、Excelで記録、管理していますが、四半期決算もそうしています。

なんせこのExcel管理自体すごく楽しいんですよ。

これも性格的なものだと思いますが、もし仮にこのExcel管理自体に飽きて面倒になったら、個別株投資は撤退するでしょうね。

だって、1年間に4か月間も苦痛を感じながらリスクの高い個別株投資を続けるなんて地獄です。。

ということで、保有銘柄の2019年10月~12月期四半期決算発表予定はこちら。

▼保有銘柄の決算チェック一覧

上記の表を決算発表があった毎に入力して埋めていきます。

過去のものがこちら。

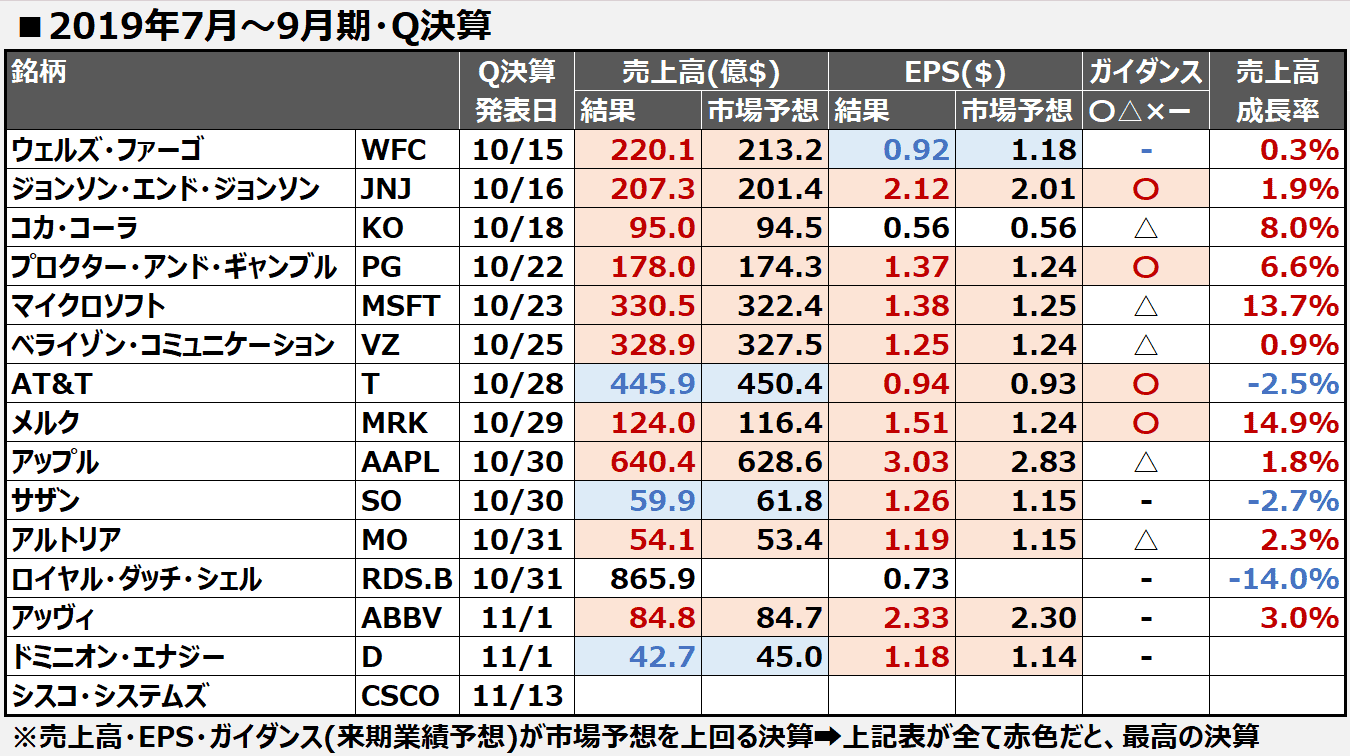

▼2019年7月~9月期決算まとめ

赤い部分が多いということは、市場予想に対してポジティブだった企業が多かったということです。

こうやって入力していくと、割と楽しいですよ。

こうやって一覧にしておくと、過去分もすぐ視覚的にチェックできるため、業績の変化も掴みやすいので大局観を捉えるのに便利です。

結局のところ、保有を決めた銘柄が、『概ねヨシ!』なのか、『雲行き怪しい』なのか、『こいつぁダメだ』なのかという感覚が掴めていればいいんじゃないかなと思います。

そうすれば、いつでも細部に潜ることができるはずなので。

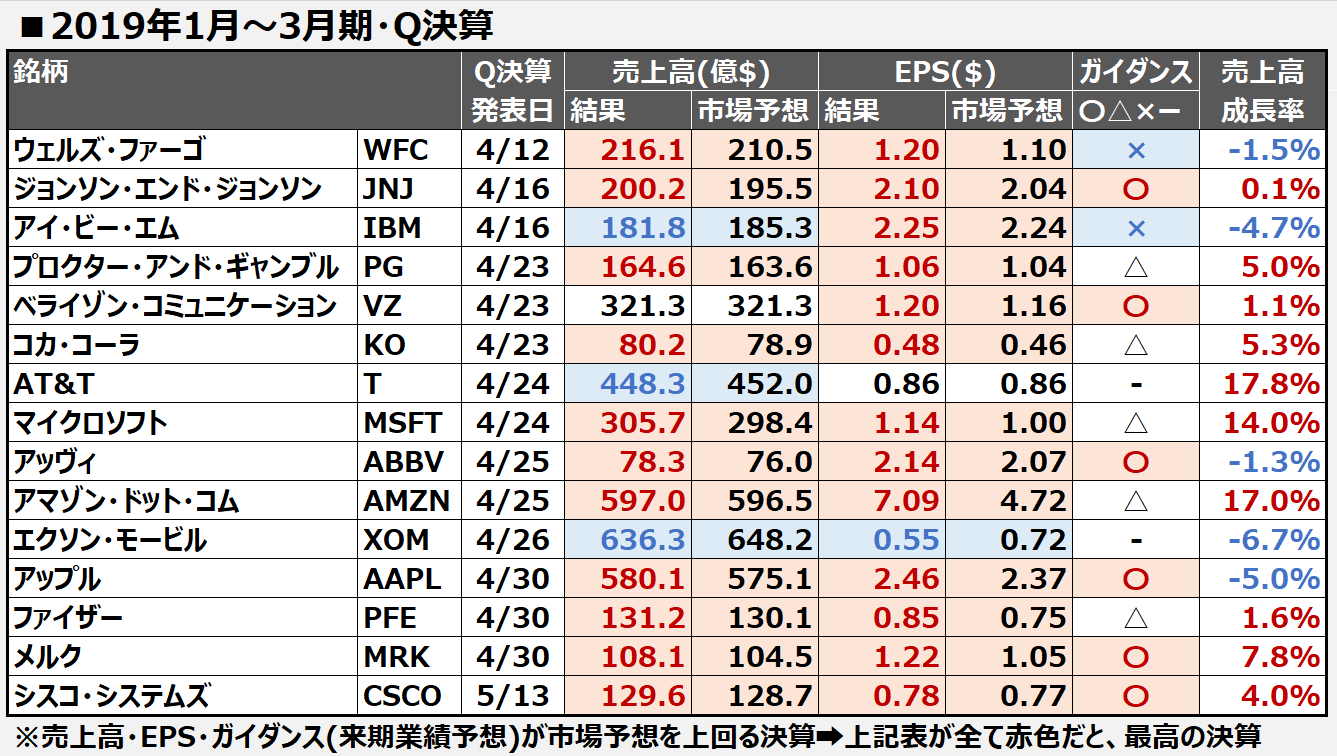

ちなみにここ1年程は、毎回概ね市場予想を上回る好調な決算が続いています。トランプ減税の効果が薄れるとともに、企業業績は下降線を辿るとのネガティブな見方が強かったにも関わらず。

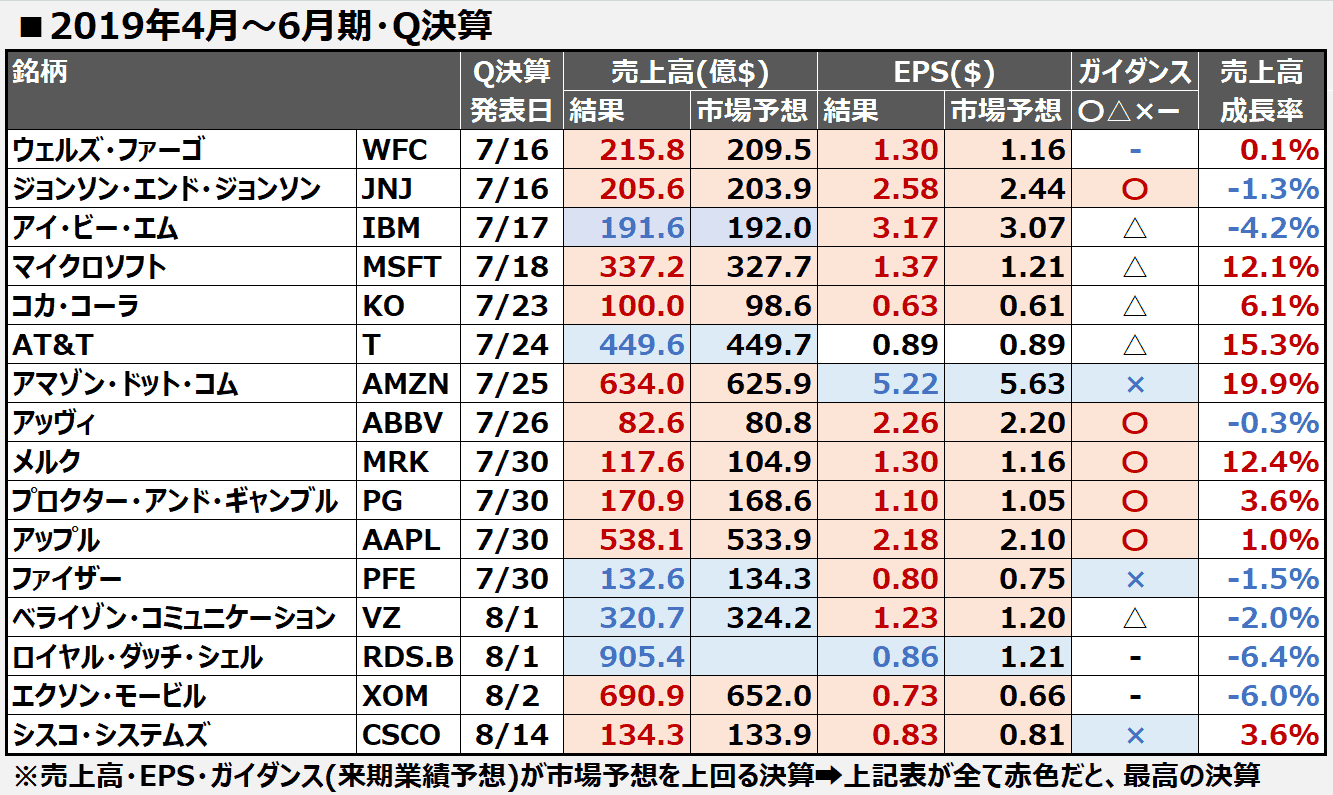

▼2019年4月~6月決算

▼2019年1月~3月決算

そういえば、アップル【AAPL】が業績下方修正を行って相場のムードが暗くなったのはちょうど一年前ほどですね。

まさか一年後、1㌦300㌦を超える程に急伸するなんて誰が予想していたでしょうか。

現在の好調な株価が堅調な企業業績を伴っていればなおポジティブです。

この一覧表は随時更新のうえ、twitterやブログ記事で発信していきます。

▼保有銘柄の決算チェック一覧

▼米国企業決算の確認方法。必要?英語決算書とどう付き合うか。

▼キャッシュフローって何?何が大事なの?

▼米国会社四季報のレビュー記事。初心者の方におすすめです。

それではまた~

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はツイッターで!

応援のクリックをお願いします♬

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。