≪2019.3.6作成≫twitter➡けだま@kedamafire

![]()

にほんブログ村

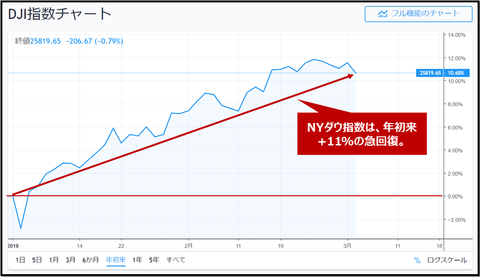

米国株式市場は、2018年10月以降の株安局面から急激に回復しています。

ダウ平均株価の年初来チャートを眺めると、なんと一時11%以上も上昇。

年末の大幅下げがチャラに。まさに急回復!

▼NYダウ指数|年初来チャート

≪出所:Trading view≫

まるであの2018年10月~フラッシュ・クラッシュまで続く弱気相場の混乱がなかったかのよう。。

現在の楽観的な相場地合いの背景は、

- FRBのハト派転換

- 米中通商協議の進展期待

大きくはこの2点ですね。

こういう雰囲気の時には、相場の楽観に釘を刺すように逆張り論調が出てくるものです。

例えばこれ。

▼アメリカに異変あり!ついに始まる「米国株ショック」に備えよ

この記事の主張をまとめると、

マクロの大きな流れでみれば、基本的な方向性は『株高』。

ただし、この上昇相場は脆弱。

短期的には再び強烈な調整相場に襲われてもおかしくない状況。

その理由は、

- 現在世界で最も高パフォーマンスの米国株だが、米国企業利益成長率は相対的に低い。

- 米国内の内需が急激に低下している。(米国小売売上高、米国中古住宅関連指標)

つまり、株価と実態の乖離が大きいという主張。

それを踏まえると、9週連続上昇中のダウ平均株価に踊らされずに短期的な強い調整相場入りを想定しておくべきと言う内容です。

記事では最後に、米国株の上下変動と相関が低い30銘柄の日本株が紹介されています。

★★★

もちろん、未来は誰にも言い当てることはできませんので、楽観の最中に悲観の視点を取り入れることはとても重要です。

しかし、あなたがデイトレーダーではなく、米国株の長期投資を志向する場合、この記事の憂いを気にする必要はありません。

長期的な視座で投資をする場合の問題は、『投資先の市場や企業に”長期的な”成長が期待できるかどうか』の見極めのためです。

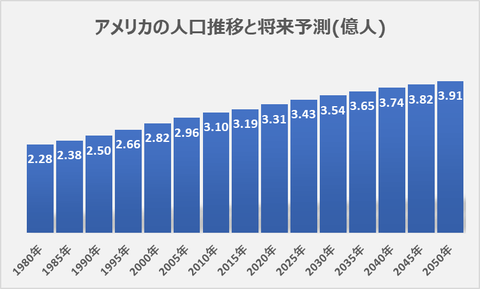

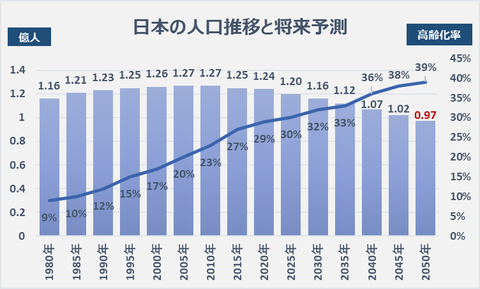

その点この記事では、『基本的な方向感は株高』とされていますし、今後も人口増が予測されている米国株はその逆の日本株に比べて経済成長が見込める有望な投資先です。

▼参考|米国の人口推移と将来予測

≪出所:国連人口統計の中位予測から加工≫

▼参考|日本の人口推移と将来予測

≪出所:総務省|”我が国の人口推移”を加工≫

関連記事>>投資するなら米国株|外国人労働者受入拡大のニュースをきっかけに考えた

ですので、長期投資家にとっての短期的な強い調整相場は絶好の買い場であるとも言えます。

もちろん、調整相場において、企業業績が悪いことによって必然的に下落している銘柄と相場地合いによって一時的に下落している銘柄の見極めはとても重要です。

その仕分けをせずに短期的な相場変動で売買を繰り返すと結局安く売って高く買い戻す結果になるのが関の山です。

関連記事>>ダウ超長期チャートにみる株式投資の成功原則

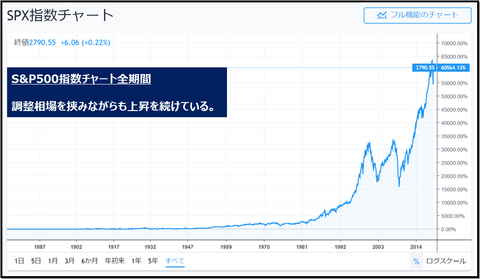

あらためて米国市場全体を大局的に振り返ると、景気循環サイクルに合わせて調整相場を挟みながらも右肩上がりに拡大を続けていることがわかります。

▼S&P500指数チャート全期間

≪出所:Trading view≫

ですから、一部の優良銘柄をBuy&Hold、『長期保有し配当再投資(複利)』することがシンプル且つ賢明な投資行動といえるでしょう。

かのウォーレン・バフェット氏も

『(当時はまだ存在しなかったが)1942年にS&P500インデックスファンドに1万ドル投資をしていたら、2018年時点で5,100万ドル(約56億円)の価値になっている』

と話し、金と株式を比べた時に株式への投資を勧めています。

短期的には相場は必ず調整相場を迎え下落します。

しかし、大事なことはとてもシンプル。

- 正しい銘柄を選別し

- 早く始めて

- 長く続ける

当サイトはそのためにみんなと有用な情報の共有をしていきます!

それではまた~

★★★

▼米国株投資に関するおすすめ本

どちらも名著で有名。『敗者のゲーム』は短く読みやすいです。

▼投資・経済関連コラム

記事リンク>>今日の1分脳内

▼資産運用関連News|Topic記事

記事リンク>>News|Topic一覧

▼当サイト管理人けだまの資産運用実績

記事リンク>>運用実績

▼資産運用スタートマニュアル

記事リンク>>スタートマニュアル

★★★

Twitter➡けだま@kedamafire

応援のクリックをお願いします♪![]()

にほんブログ村

≪参考:楽天証券ホームページ ≫

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。