株主優待とは日本独自の制度。

と思いきや欧米にも存在し、『シェア・ホルダーパークス』、直訳すると『株主特典』という名で認知はあるそうです。

しかし、導入会社数は日本が圧倒的で、TVや雑誌で特集が組まれるほど人気の株主還元制度です。

米国株を好むわたくしけだまですが、今でも少し日本株を持ってるし以前は保有株式の50%くらいは日本株でした。

その頃から個人的には「早いとこ株主優待なんかやめて増配か自社株買いしてもらいたいなぁ」と常に感じていたことを、先日NHKでこんなニュースをみたときにふと思い出しました。

【NHKニュース】株主優待”30億円相当が無駄に”

株主優待は国内の上場企業39%、約1,500社が実施していて年間1,500億円相当規模。

その優待の内容は、自社商品である「食品」が最も多く、次いで商品券などの「金券」、それ以外の「割引券」が多いとのこと。

機関投資家や企業株主、海外の投資家は、「食品」や「割引券」といった送られても困るものは、受け取った後に処分したり、受け取る権利を放棄するケースが多く、それが年間30億円にも上る。

といった記事でした。

★★★

同記事では、『上場企業の間では個人投資家に安定して株を持ってもらおうと、配当金以外に自社のサービスやサービス券を送る「株主優待」を導入する動きが広まっています』と紹介されています。

投資家に対して「株主優待」がアピールになるとの内容ですね。

しかし、もしあなたの株式投資の目的が「資産を増やしたい」ということであれば、購入株の選定条件に株主優待を含めるべきではありません。

資産を増やすためには、配当を再投資することによって複利のチカラを最大限活かすことが最も合理的な最短距離であるためです。

例えば、この日本株。

≪出所:zai≫

≪出所:zai≫配当利回りが、2.45%。

100株で3,000円の買い物券を含めた“実質”配当利回りは、8.11%とされています。

「そもそも株主優待に惹かれて株式投資をはじめた」ということであれば話しは別ですが、そうでないのであれば、“実質”の支給は買い物券ではなく現金にしてもらいたいですよね。。

例えば、会社からの給料が80%現金、20%お米で支給されても嬉しくないはずです。20%も現金で支給してもらい、お米が必要なら自分で買えばいいわけです。お米では投資にまわせませんからね。

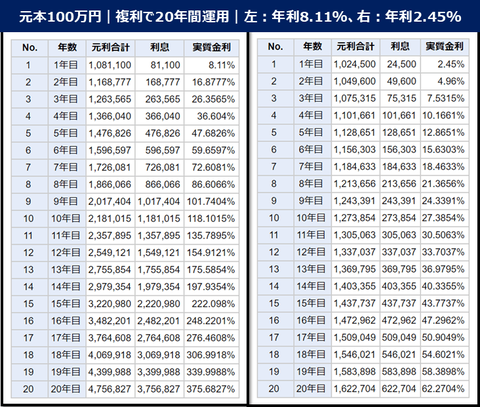

ここで2.45%と8.11%の差が複利でどんなインパクトとなるか見てみましょう。

※年利として複利シミュレーションをした表です。

≪参考:ke!san≫

≪参考:ke!san≫20年だとその差は3倍にもなります。

ですので、株式投資をはじめる際は、株主優待はあくまでおまけ程度とし銘柄を選定すべきです。

そういえば、あるWEBサービス会社の株主優待として、クオカードが封書で届いたときの脱力感は今でも忘れられません。。

届いたクオカードを戻した封書をどこにしまったかは忘れてしまいましたが。

それではまた~

https://kedamafire.com/archives/20190423k.html

▼米国株投資に関するおすすめ本

どちらも名著で有名。『敗者のゲーム』は短く読みやすい

twitterけだま@kedamafire

応援のクリックをお願いします♪

![]()

にほんブログ村

≪参考:楽天証券ホームページ ≫

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。