≪2019.1.16作成≫twitter➡けだま@kedamafire

正月モードからようやく気持ちも体重も戻ってきました(^^♪

毎年成人式のニュースを観終わると、お正月気分が過ぎ去ってしまいちょっぴり寂しくなるけだまです。タイムマシンで12月27日くらいに戻りたい(笑)

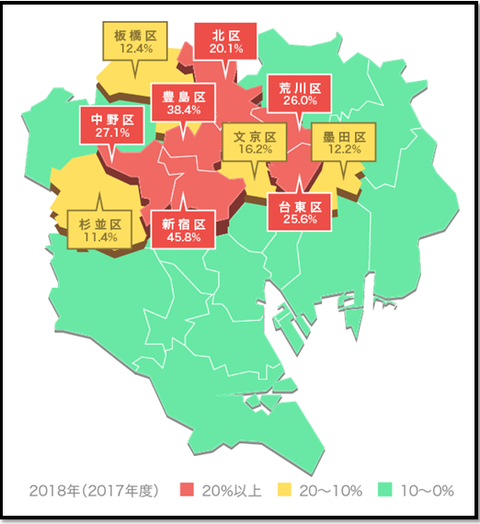

成人式のニュースと言えば「荒れる成人式」が取り上げられることが恒例ですが、今年は「新成人でも外国人の方の割合が増えている」という今っぽいニュースをよく見かけた気がします。

新宿区では実に2人に1人、豊島区でも3人に1人が外国人の方だったみたいですね。

この辺りも後ほど触れますが、今回は新成人人口の話題を経済や投資の視点でみていきます。

★★★

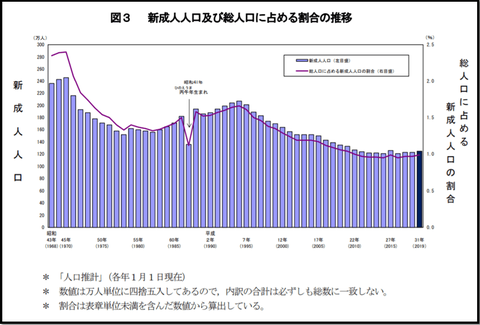

新成人人口(平成10年生まれ)は、125万人で前年比2万人増。ちなみに男性64万人、女性61万人です。

第一次ベビーブーム世代(昭和22年~24年)の昭和24年生まれの人が成人に達した昭和45年が246万人(総人口に占める割合2.4%)で最も高くなった後、減少に転じました。

その後、第二次ベビーブーム世代(昭和46年~49年)の人が成人に達したときに200万人台(最多は平成6年の207万人)となった後、以降は減少傾向。

平成31年新成人125万人が総人口に占める割合は、0.99%。総人口に占める割合は9年連続で1%を下回っています。

クリックすると別ウィンドウで開き拡大してご覧いただけます

≪出典:総務省統計局|人口推計≫

新成人人口に関するニュースが毎年この時期に出ると一度は目にするこのグラフ。

そしてそれを見て毎年思うことはこの2つ。

- 【人手不足】

新成人が減少傾向=生産年齢人口の特に労働力の中核を担う若者世代が今後も減っていく。 - 【人口減少】

新成人が減少傾向=近い将来に結婚し子供をもうける親世代が減っていくということ。

なんせけだまの家の近くのコンビニでは、外国人の学生さんと思われる方が8割を占めています。「欠かせない、のではなく、いなければ営業できない」といった状況なんだと思われます。

【人口減少】についても、深刻ですよね。親世代が減ることで子供も減っていくと、人口ピラミッドがどんどんいびつになります。皆で支える対象の高齢層が増えて、支える担い手の働き世代はさらに減っていくわけです。

そして、働き世代の減少はGDPの減少、経済成長率の停滞と相関します。

外国人労働者の受入拡大について、国会で議論が紛糾しつつも民間アンケートでは概ね好意的な結果であるのも、『いや、もうしょうがないっしょ』『つーか、反対も何も現実に今いるじゃん』(法律上は現在”外国人労働者”はいないことになっている)といった感じで現実的に考える人が多いことを物語っています。

▼日経新聞|外国人受入“賛成”54%|日本永住も過半は支持、若年層ほど肯定的

ちなみに、東京23区の新成人に占める外国人の割合はこんな感じ。

▼新成人に占める外国人の割合

≪出典:NHK.or.jp|外国人”依存”ニッポン≫

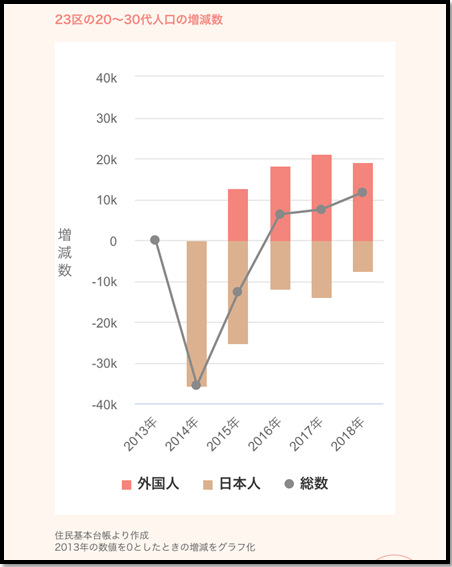

また、23区の20~30代人口の増減数はこちら。

若者の人口減少=人手不足を外国人増で補っている構図が見えますよね。

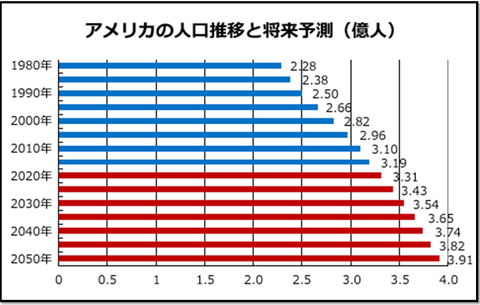

ここで人口推移をアメリカと比べてみましょう。

≪出典:toukeidata.com≫

予測もこの先ずっと右肩上がりです。ちなみに、合計特殊出生率が日本と比べて特別高いわけではありません。にも関わらずこの右肩上がりは、移民を受け入れているからですね。

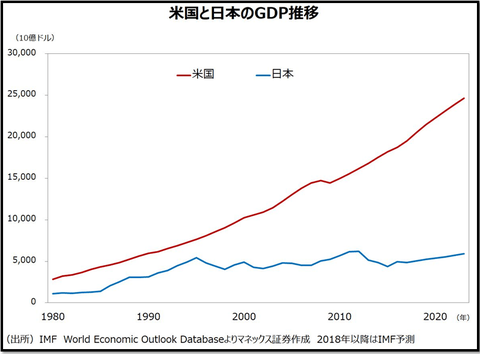

この人口推移に相関するように、アメリカのGDP推移と予測も日本とは異なり右肩上がりです。

このように見ていくと、上記に掲載した日経記事での「日本永住も過半は支持、若年層ほど肯定的」のように、一時的な出稼ぎという側面の強い「外国人労働者」ではなく、「移民」の受け入れについても正面から考えていくべきではないかと思います。(もちろん色んな不安もあるわけですが)

「外国人労働者」は稼ぐという目的が済んだら帰国します。よって稼いだお金は日本でなるべく使わないでしょうし、居住地域の住民と交流するというよりも同郷の人と行動することが多いでしょう。そうすると相互理解が進まず摩擦によるトラブルも増えそうです。

一方「移民」は基本的に日本に好意を持って永住するために家族で来日することが考えられ、日本でお金を使ってくれますし、永住する以上、居住地域の住民とも積極的に交流し打ち解けることが想像されます。

何より、「移民」によって日本でどんどん減っている「親」世代が増えることで人口減少の歯止めにも一定の効果が期待されるでしょう。

とはいえ、「移民」については特に高齢層で反対意見が強いため、シルバー民主主義の日本では前向きな議論すら憚られるであろうことを考えると、こんな文章を書いていないでせっせと米国市場に投資して成長の果実を受け取る方が賢い行動かもしれませんね。。(^-^;

▼米国高配当株|配当再投資戦略の実践をブログで公開

▼OneTapBuy実績をブログで公開

それではまた~

★★★

twitter➡けだま@kedamafire

応援のクリックをお願いします♪

![]()

にほんブログ村

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。