1,200万円を投資運用中!のけだまです。

WealthNavi(ウェルスナビ)を2018年から始めた方には、損失(含み損)を抱えている方が多いのではないでしょうか。

また、手軽なロボアドで投資をはじめたいと考えていた方にとっても、運用開始に二の足を踏む状況だと思います。

長期で積立投資をしていく予定なのであれば特に気にする損失(含み損)ではないわけですが、特にロボアドで投資をはじめた方にとっては不安だし気分は良くないですよね。

かく言うぼくもWealthNavi (ウェルスナビ)実績はマイナスなのですが、まわりに同じようにロボアドで損失(含み損)を抱える知人が数名おり、こんな相談を受けた事が今回の記事作成のきっかけです。

wealthNavi(ウェルスナビ)やめて、他の投資商品に乗り換えようかな。。

いきなり結論から言いますと、今やめることはやめた方がよいです。

なぜなら、WealthNavi (ウェルスナビ)以外の投資商品も総じて成績が良くないためです。

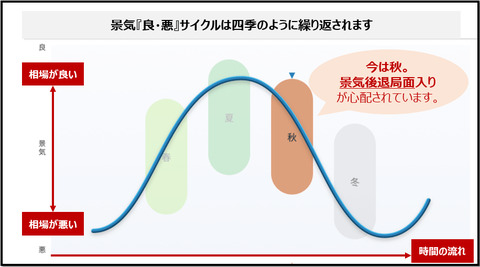

つまり、景気が良くなく相場全体が悪いわけですね。

正確には、『株式』は悪く、『債券』はマシなのですが、WealthNavi (ウェルスナビ)では、『債券』にも自動で分散投資をしてくれています。

ですので、「WealthNavi (ウェルスナビ)が良くないから他の投資商品に乗り換える」という論理で切替えると、同じことが繰り返されるだけ、もしくは自動でリスクヘッジしていくれているロボアド以外だともっと大やけどを負うことになりかねません。

そうはいっても損失(含み損)は不安。。

ということで、今回は不安の要因を分解して見ていきたいと思います。

日常生活においても、” 不安 ” を感じるときは大体のところ、その正体がよく掴めていないことが根本理由であることが多いためです。

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はtwitterで発信中!

WealthNavi(ウェルスナビ)の損失状況

さて、まずはぼく自身のWealthNavi (ウェルスナビ)実績を紹介。

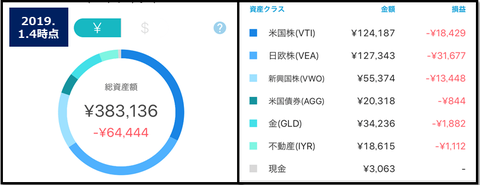

▼WealthNavi|2019.1.4時点

マイナス幅は10%以上。

※2019年2月時点では、値を戻しています。

今回は、右の『資産クラス』から以下3つをみていきます。

- 米国株(VTI)

- 日欧株(VEA)

- 米国債券(AGG)

ぼくのリスク許容度設定は、” 5 “です。

ハイリスク・ハイリターンの株式(米国株、日欧株、新興国株)合わせて80%以上のポートフォリオです。

米国株(VTI)の運用成績

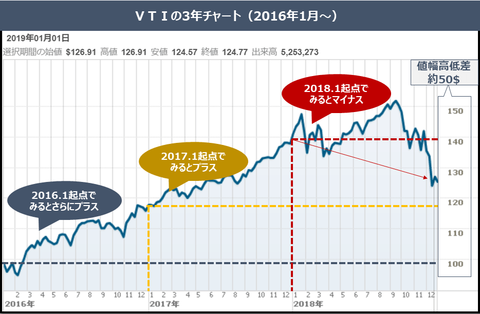

はじめに、WealthNavi (ウェルスナビ)ポートフォリオの約33%を占める米国株VTIの運用状況を確認してみましょう。

VTIとは、米国大型・中型・小型株へグロース・バリューのバランスをみながら分散投資できるETFで、これ1本で米国株式市場そのものへ投資している効果が得られる人気のETFです。

◆米国株(VTI)のチャート

赤色部分が2018年1月です。

このグラフをみると、2017年9月頃以降に購入している方はマイナスになっている可能性が高いです。

しかし、遡れば遡るほど2018年10月~12月の大幅な下落を加味してもプラスの状態です。

右端の値幅をみると高低差が非常に大きいですよね。

VTIが含む構成銘柄の時価総額が急激に拡大してきたことがわかります。

後ほど登場する米国債券(AGG)と比較してみると、株式と債券の価格変動の違いがよくわかると思います。

◆VTI主要構成銘柄のチャート

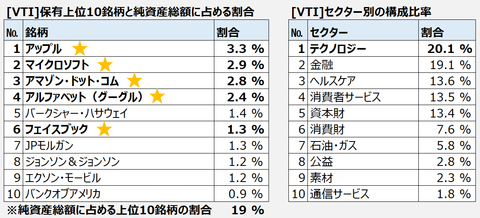

続いてVTIの構成銘柄を見ていきましょう。

なぜ下落しているのかが見えてきます。

上記ご覧いただければわかるように、WealthNavi (ウェルスナビ)ポートフォリオの約33%を占めるVTIのうち、20%はテクノロジー株で構成されています。

個別銘柄では★印のように、GAFAを含むハイテク銘柄が上位を占めています。

2018年10月以降、ニュースでよく目にしたハイテク株の急落が、WealthNavi (ウェルスナビ)損失拡大にも影響しているわけですね。

アップル・ショック|朝日新聞デジタル

ただし、逆にこれまでのVTIの右肩上がりの値上がりもハイテク株銘柄のおかげです。

上昇によるリターンと下降によるリスク分散を考慮して銘柄組入されているおかげで、けだまの実績のマイナス幅も現在の程度で済んでいるといえます。

2018年初めにハイテク株に集中投資した人は、現在10%,20%レベルの下落以上の損失を抱えているはずですから。

日欧株(VEA)の運用成績

続いて、WealthNavi (ウェルスナビ)ポートフォリオの約33%を占める日欧株VEAの運用状況を確認してみます。

VEAとは、カナダ、欧州地域の先進国市場、太平洋地域の先進国市場のグロース株、バリュー株に幅広く投資できるETFです。

米国市場に投資するVTIと組み合わせることで、世界に分散投資することができるわけです。

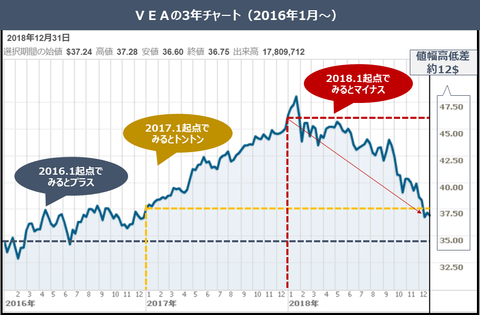

◆日欧株(VEA)のチャート

赤色部分が2018年1月です。

右端の値幅の高低さをみると、VTI程には大きな変動幅ではありません。

しかし、2018年2月少し前に最高値を付けてからの下降線の角度がきついですね。坂道を転がるように評価額が目減りしています。

一方で、2017年1月起点でみると値上がりしていることもわかります。

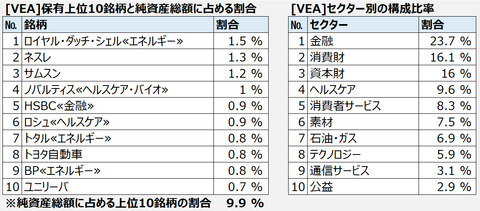

◆VEA主要構成銘柄のチャート

続いてVEAの構成銘柄を見ていきましょう。

耳馴染みのない企業名もあるかもしれませんが、世界的に有名な優良企業ばかりです。

上位10銘柄の占める割合が9.9%で、1番目でも1.5%であることから、かなり幅広い銘柄に分散投資されていることがわかります。

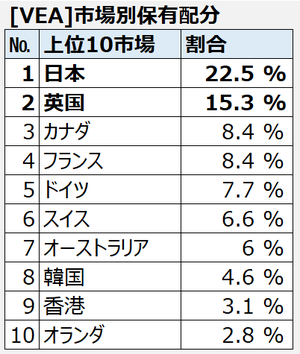

また、VEAに含む銘柄の地域・市場別保有配分をみてみましょう。

日本と英国で約4割を占めています。

そこで、それぞれの株式市場をみてみると、

▼日経平均株価|2016.1~

ぼくのWealthNavi (ウェルスナビ)運用実績が低迷している2018年1月以降では、やはり大きく落ち込んでいます。

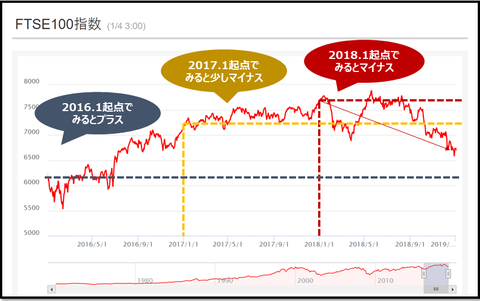

▼英国株価指数FTSE100|2016.1~

英国市場も同様に、2018年1月起点でみると2017年1月起点でみるよりも大きく下降していることがわかります。

米国債券(AGG)の運用成績

続いて、WealthNavi (ウェルスナビ)ポートフォリオの約5%を占める米国債券AGGの運用状況を確認してみます。

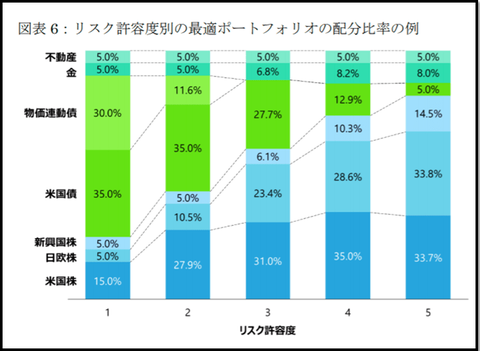

リスク許容度”5″では、5%ですが、”1″”2″”3″では、約30%を占める銘柄です。

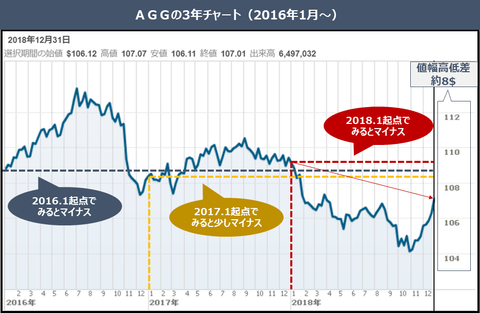

◆米国債券(AGG)のチャート

赤色部分が2018年1月です。

右端の値幅の高低さをみると、ほとんど変動していません。

株式の大きな上昇局面でも、2018年1月以降の下落局面でもほとんど動いていないわけですね。

株式上昇局面では、債券銘柄を外して株式一本にポートフォリオ変更している人も周りに多かったです。

確かに、「こいつが株式だったらもっと値上がりしてるのに!」と感じることもあるわけですが、今みたいな景気後退局面に債券分散投資の意味合いが大きくなるわけですね。

ですので、WealthNavi (ウェルスナビ)の損失に対するAGGの役割は、株式銘柄の下落による損失幅の低減といったところです。

◆AGG主要構成銘柄のチャート

続いてAGGの構成銘柄です。

※2019年1月4日時点の確認データ。

業種の項目をご覧いただくとわかるように、大きく変動するようなものはないわけですね。

まとめ~WealthNavi(ウェルスナビ)の損失~

ここまでみてきて、WealthNavi (ウェルスナビ)の損失(含み損)の原因は、2018年10月以降話題になっているハイテク株の成長スピードの翳りと米国はじめ世界の株式市場相場地合いの悪化にあることが読み取れましたよね。

そして、WealthNavi (ウェルスナビ)の場合、株式以外への自動分散投資(債券や金など)によってリスクヘッジが効いていて、損失(含み損)があるといえどもその額はマイルドに薄められていることもわかりました。

ちなみに、上述した米国株(VTI)、日欧株(VEA)、米国債券(AGG)のグラフを1つにまとめたものがこちらです。

▼青:VTI|赤:VEA|紫:AGG

分散投資って大事ですよね。。

で、さいごに。

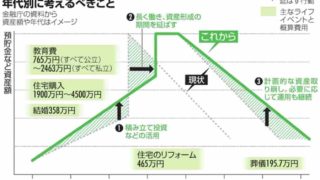

今後に期待は持てるのでしょうか。

もちろん、持てます。

そしてこれはぼくの意見ではなく、過去の株式市場の歴史を見ていくと当然の理です。

例えば、あのリーマンショックによる株式相場の大幅下落前に投資を始めていたとしても、コツコツと投資を続けて株式相場から退場していなかったならば、下記グラフのように現在の下落を含めても余裕の資産増加率となります。

ここからわかることは、早くはじめてからはコツコツと長期投資を行うこと、そして市場から退場しないことが必勝の方法だということです。

そのときに大事な分散投資は、WealthNavi (ウェルスナビ)に任せておけば万事OKです。

ただし、WealthNavi (ウェルスナビ)がやってくれる分散は、「地域分散(米国,日本etc)」と「資産分散(株,債券etc)」だけです。

もう一つ重要な、「時間分散」はコツコツと積立投資にて自分で行っていくことが大事です。

引き続きけだまもマイナスのWealthNavi (ウェルスナビ)運用実績を公開していきますので、一緒に長期視点で投資を続けて、『アリとキリギリス』のキリギリスにならないように将来に備えましょう。

その他関連記事

それではまた~

★★★

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

更新情報はtwitterで発信中!

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。