1,000万円超を運用中!のけだまです。

ロボアドサービスはそのうちの13%程で、2つのサービスを利用しています。

①THEO(テオ)

②WealthNavi(ウェルスナビ)

上記のように現在THEO (テオ)の調子は良く、WealthNavi (ウェルスナビ)の調子は良くないです。

今回は、なぜこの両者の利益率の差が生まれているのかデータをもとに見ていきます。

結論はこちら。

WealthNavi (ウェルスナビ)の運用成績が悪いのは始めた時期が悪かっただけ

THEO (テオ)とWealthNavi (ウェルスナビ)ではアルゴリズムや取扱いETFは違いますが、以下条件が近しいと運用結果も近しくなります。

- ポートフォリオ内で資産種類割合(株、債券、現物資産等)が近い

- 運用開始時期が近い

いつ始めればいいかという問いに明確な答えは誰にも出せないが、長期投資を志向しているならば、すぐにはじめて積立投資を継続すべき。

それではなぜそう言えるのか、理由を見ていきましょう。

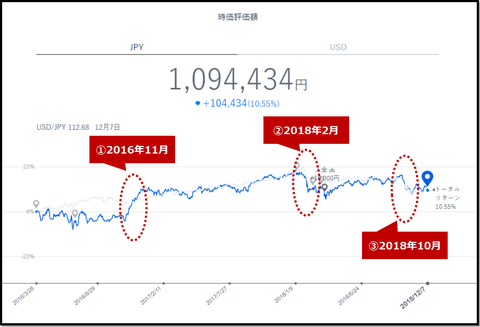

現在のTHEO(テオ)の運用状況

まずは、THEO (テオ)の運用状況を運用開始から全体を振り返ります。

THEO (テオ)でのけだまのポートフォリオは株式が59%。

ですので、株式相場の影響を強く受けています。

大きく評価額が変動したポイントは以下の3つ。

①2016年11月|米大統領選挙でトランプ勝利

法人減税などトランプ政権の政策期待から、NYダウ、ナスダック、S&P500といった米国株価指数が軒並み史上最高値を更新。

また、ドル円為替も約10円もの円安が進行したことも評価額のジャンプに繋がりました。

②2018年2月|米国発世界同時株安

良好な雇用統計の結果を受けた利上げ観測の高まりから米国株式市場が急落、その影響で日本を含め世界的に株式市場が下落しました。

③2018年10月|株式市場の動揺

米中貿易摩擦への警戒感、米長期金利の上昇懸念、ハイテク企業の業績懸念の高まりから株式市場が調整モードに突入。下落。

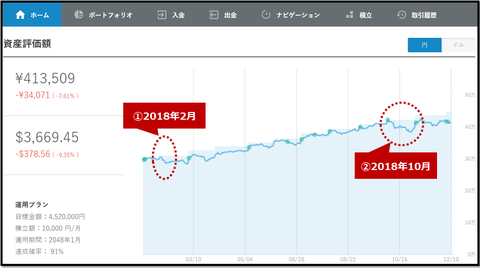

現在のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用状況

続いてWealthNavi (ウェルスナビ)の運用状況です。

これがぼくの運用中のグラフです。

上記①2018年2月は上述した米国発の世界同時株安のときです。

運用開始時は30万円の入金を行っており、その直後に大幅下落を直撃したため評価額の低迷が続いています。

今回はTHEO (テオ)と比較するために、開始時期が近いWealthNavi (ウェルスナビ)柴山CEO自ら運用し実績公開しているグラフを利用します。

それがこちら。

ぼくのTHEO (テオ)は積立をしておらず、こちらは月3万円の積立設定がされている違いがあります。

ポートフォリオは、リスク設定”5″という株式比率の高い設定。

そのため、大きく評価額が変動したポイントはTHEO (テオ)と同じです。

2つを比較してみよう

それではここで、THEO (テオ)のグラフとWealthNavi (ウェルスナビ)のグラフを重ね合わせてみます。

WealthNavi (ウェルスナビ)は月次で3万円の積立が行われているため、右上に傾きが強い折れ線になっています。

しかし、2本の折れ線を見てみるとほぼ同じ形をしているのがわかりますよね。

これはわざわざグラフを重ねなくても当たり前のことですが、こうして視覚化することであらためて確認できることがあります。

- ポートフォリオと運用開始時期が近ければ、THEO (テオ)とWealthNavi (ウェルスナビ)の運用結果は近しいものになる。

- つまり、WealthNavi (ウェルスナビ)運用成績が芳しくないのは、運用開始時期が悪かっただけ。

- 具体的に悪かったことは、ポートフォリオで高い割合を占める株式の下落直前に運悪く開始していたこと。また、それと同時に為替も円高に振れたことが評価額の低下に繋がった。

THEO (テオ)とWealthNavi (ウェルスナビ)を比較するとき、運用成績で比べることは意味がない。

コスト、サービスの特長、コンセプト、使い勝手(デザイン)をポイントに選択しよう。

資産運用をいつ始めるかということは悩みどころです。

しかし、長期志向で投資を始めるのであれば、すぐにはじめるべき。

あのリーマン・ショック直前に投資を始めていた場合でも、積立投資を継続していたら評価額がプラスになっていることが検証されているためです。

ということで、あらためて結論です。

WealthNavi (ウェルスナビ)の運用成績が悪いのは始めた時期が悪かっただけ。

THEO (テオ)とWealthNavi (ウェルスナビ)ではアルゴリズムや取扱いETFは違うが、以下条件が近しいと運用結果も近しくなる。

- ポートフォリオ内で資産種類割合(株、債券、現物資産等)が近い

- 運用開始時期が近い

いつ始めればいいかという問いに明確な答えは誰にも出せないが、長期投資を志向しているならば、すぐにはじめて積立投資を継続すべき。

その他関連記事

▼docomoユーザーはこちらがおトク

使いやすさNo.1楽天証券

使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

ドル転コスト№1SBI証券

ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報量 |

米国株の情報量が豊富!マネックス証券

米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |

|---|---|

| コスト | |

| 情報の豊富さ |

ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、

メイン利用は楽天証券、

ETF積立はSBI証券、

情報収集はマネックス証券

と使い分けしています。